Il potere del pragmatismo

download podcast

Continuiamo il nostro discorso sulla blue economy e cerchiamo adesso di capire cosa non funziona nell’attuale sistema anche dal punto di vista dell’impostazione economica e sociale.

Continuiamo il nostro discorso sulla blue economy e cerchiamo adesso di capire cosa non funziona nell’attuale sistema anche dal punto di vista dell’impostazione economica e sociale.Innanzitutto va sottolineato come molti cittadini siano oggi frastornati dal diluvio di cattive notizie su ambiente, povertà, disoccupazione, violazione dei diritti umani, dalla constatazione di avere una classe politica incapace di fronteggiare le crisi globali e dal fatto che si cerchi (specie le grandi corporazioni) di risollevarsi usando gli stessi principi e metodi che hanno portato alla crisi attuale, cosa che è completamente al di fuori di ogni logica di buon senso.

In questi anni gli addetti ai lavori hanno speso una quantità enorme di tempo, di energie e di lavoro per analizzare le informazioni disponibili e cercare una via risolutiva. Alla fine però quello che emerge è sempre e solo una fiducia assoluta nella crescita. Bisogna crescere, crescere, crescere e affibbiare ai paesi che – per un motivo qualsiasi non ce la fanno – un periodo di austerità.

É ora – sostiene Pauli – di smetterla di tracciare analisi e fare discorsi teorici e di passare all’azione, proponendo iniziative concrete.

Come già detto nel capitolo 1, il punto è quello di abbandonare l’economia di scala, basata sui due concetti: aumento della produzione e riduzione dei costi. Perché i costi diminuiscono solo in due modi: riducendo la qualità dei prodotti o licenziando il personale, con tutta una gamma di soluzioni intermedie che vanno dall’accorpamento dei produttori in grandi corporazioni (pensate alle botteghe di quartiere e ai grandi centri commerciali) all’alleggerimento delle buste paga, che costringeranno le persone a consumare di meno, il che, evidentemente, non porterà certo ad una qualsiasi crescita.

L’economia di scala dev’essere sostituita da una società che utilizza ciò che ha, soddisfa i bisogni fondamentali di tutti, genera capitale, soprattutto capitale sociale e tutela i beni comuni. Troppo ottimismo? Vedremo andando avanti se si tratta solo di ottimismo o di progetto concreto.

Il fatto è – continua Pauli – che tutti gli studenti che si rivolgono al MBA (Master in Business Administration), il super-corso che diploma futuri dirigenti che facciano carriera nel competitivo mondo degli affari, tutti quegli studenti vengono programmati secondo un unico obiettivo: fare più soldi!

E così ogni cosa, ogni attività, ogni prospettiva, viene tradotta in quote di mercato, risultati finanziari, economie di scala. Questo modello pretende che tu venda quello che produci per far guadagnare gli azionisti e poi che tu produca di più ogni anno per mostrare una crescita anche nei guadagni, perché se guadagni oggi 100 e domani guadagni 90, ti dicono che hai perso 10 … seguendo strane e sconosciute regole matematiche.

Se poi, per questo, la compagnia dovesse avere problemi di inquinamento o sociali, pazienza: il sistema farà del suo meglio per contenere l’inquinamento e ridurre l’ingiustizia sociale, spesso a carico dello stato e quindi dei cittadini, che non sono certo responsabili (se non per accettazione passiva) di tutto questo. Insomma ci si mette una pezza, cercando poi di fare meno peggio.

Ecco il punto: fare meno peggio non significa affatto fare bene, significa sempre fare male, magari meno male di altri o di prima, ma sempre male!

Questo sistema di produzione e consumo tutto basato sulla continua ricerca di ridurre i costi, ha portato alla standardizzazione, che ha come conseguenza la concentrazione della produzione in poche aziende leader, che possono così stabilire quali sono gli standard del mercato. Abbiamo visto che ridurre i costi porta inevitabilmente ad una diminuzione della qualità. uÉn trucco presto scoperto. Un oggetto che si rompe prima andrà riacquistato. Insomma tu compri schifezze così avrai dato una mano alla crescita … ma alla crescita di cosa? Vediamo un po’.

Oggi dobbiamo comprare tre frigoriferi in 25 anni. Ci invitano a farlo per le offerte, gli sconti, la possibilità di pagare a rate, talvolta perfino senza interessi e siamo contenti perché il marketing ci ha convinti che è la strada più conveniente. Ma se facessimo davvero due conti si accorgeremmo che in un quarto di secolo per comprare beni importati a basso prezzo abbiamo speso il doppio di quello che avremmo speso con il buon vecchio produttore locale, che fabbricava elettrodomestici che duravano 25 anni. Questo ha comportato, per il cliente, la riduzione di centri e di servizi, la scomparsa di molte industrie locali, di un servizio di manutenzione facilmente raggiungibile e, per tutti, ha triplicato il consumo di materie prime, il che significa che sulla società vengono scaricati i costi dello smantellamento e del risanamento. Per concludere, i soldi se ne vanno fuori dall’economia locale, con conseguente aumento della disoccupazione: non so a voi, ma a me non sembra che vada tutto bene.

Quello che vuole fare la blue economy è il contrario di questo: generare più introiti con le risorse presenti nelle immediate vicinanze dell’impresa. E non acquistare materie prime e fonti energetiche facendole arrivare dall’altra parte del mondo.

Quello che vuole fare la blue economy è il contrario di questo: generare più introiti con le risorse presenti nelle immediate vicinanze dell’impresa. E non acquistare materie prime e fonti energetiche facendole arrivare dall’altra parte del mondo.Una delle soluzioni che sentiamo dire dai politici, guidati dalle grandi corporazioni, è di creare un mercato del lavoro più flessibile. Cosa significa in realtà? É un semplice slogan che ha come conseguenze il taglio del costo del lavoro e quindi della sicurezza sociale con lo scopo di aumentare la competitività. Ma questo gioco competitivo ha successo in una piccola percentuale delle maggiori compagnie, la maggior parte ha pochissime possibilità di sopravvivere. Come risultato i consumatori stanno comprando sempre più materiali prodotti globalmente, e il cibo e l’energia vengono forniti da pochi protagonisti che controllano il mercato (non a caso li chiamiamo Big Food, Big Oil, Big Pharma, ecc.). Se questa è la situazione normale negli Stati Uniti, anche l’Europa oggi sembra aver accettato la scomparsa del suo sistema sociale. Ed infatti insegue soluzioni basate su “maggiori quantità della stessa cosa”, come i liberi trattati con gli Stati Uniti (ad esempio le enormi spinte per approvare il TTIP) mentre impone rigide regole di austerità alle nazioni. La contrazione dell’economia costringe la gente a comprare prodotti più economici, di minore qualità e durata, di costi più bassi … e così il circolo vizioso è avviato.

Vogliamo riassumere questo circolo vizioso? Ecco.

La standardizzazione della produzione porta all’economia di scala, a cui fa seguito la delocalizzazione di centri di produzione e la perdita di posti di lavoro e quindi di salari. Ne segue una riduzione del potere di acquisto da parte dei consumatori, che cercano e vogliono prodotti a basso prezzo, per questo di minore qualità e durata. Per fare questo devono rivolgersi ai produttori che fanno della standardizzazione la propria logica. E il cerchio si chiude.

Usare risorse locali

Come abbiamo appena visto, l’attuale sistema che promuove la competitività comporta un decadimento sociale e scarica sui governi, quindi sui cittadini, i costi per così dire collaterali (inquinamento, malattie, ecc.).Quello che, secondo Pauli, va fatto è uscire dalla logica del “costo sempre minore” e passare a quella del “valore sempre maggiore” con risorse facilmente disponibili. Questo riduce automaticamente i costi per non dover comprare materie prime chissà dove e aumenta, come vedremo, i profitti senza peraltro gravare sui governi con costi collaterali, dal momento che l’ambiente e la società non vengono minimamente danneggiati dalle iniziative della blue economy. Si tratta, è chiaro, di un cambiamento epocale perché sovverte il concetto stesso di fare business. La domanda diventa: è possibile? O sono solo fantasie di un visionario?

La fondazione ZERI ha dimostrato che questo passaggio non solo è attuabile, ma lo è anche in un tempo breve. Lo testimoniano i 4 miliardi di dollari investiti in oltre 100 progetti, già implementati da qualche anno nella società, e che hanno fruttato 3 milioni di nuovi posti di lavoro. Ma non è tutto, perché ottenere più valore innesca una cascata di altro valore: altri prodotti e servizi al mercato locale che così potrà vincere sulle merci commercializzate a livello internazionale e, cosa non da poco, senza un sovra-sfruttamento delle risorse. É più facile da spiegare con qualche esempio.

Il caffè e Nestlè

Uno dei cavalli di battaglia della blue economy è l’uso degli scarti della produzione del caffè. Qui vediamo la questione da un punto di vista generale, senza entrare nel merito degli esempi pratici.

Uno dei cavalli di battaglia della blue economy è l’uso degli scarti della produzione del caffè. Qui vediamo la questione da un punto di vista generale, senza entrare nel merito degli esempi pratici.I residui del caffè (si tratta del 99,8%) possono essere convertiti in un substrato che favorisce la coltivazione di funghi, accelerando di molto la loro crescita e quindi aumentandone la produzione annua. Il substrato che rimane dopo la raccolta dei funghi può diventare mangime zootecnico. Ecco che così si hanno tre ricavi dalla stessa coltivazione iniziale, sfruttando tre ecosistemi diversi. A chi sostiene che non conviene, che non è un granché (anche se non si capisce perché lo dica) vale la pena di ricordare che nel mondo i residui di caffè superano i 10 milioni di tonnellate all’anno, che rendono 10 milioni di tonnellate di funghi e 4 milioni di tonnellate di mangime, il tutto sfruttando risorse locali, non producendo rifiuti e non inquinando l’ambiente. É davvero poco conveniente?

Aggiungiamo che ci sono nuove industrie biochimiche le quali, sulla scia di questi progetti, hanno estratto molecole complesse dai residui del caffè per farne creme solari e deodoranti.

Tuttavia la spesa dei consumatori avviene nei templi del consumismo, quelli che siamo abituati a chiamare supermercati o centri commerciali. Sarebbe proprio fantastico se le grandi aziende adottassero i principi della blue economy: il passo avanti sarebbe a dir poco gigantesco.

Una di queste multinazionali è la Nestlé, la più grande compagnia di trasformazione di caffè al mondo. La Nestlé genera circa 3 milioni di tonnellate di residui l’anno; ultimamente ha così deciso di non buttarlo via, ma di bruciarlo ottenendo energia. Questo è sicuramente un passo avanti, perché diminuisce la dipendenza dell’azienda dai combustibili fossili e quindi riduce tutte le conseguenze negative, che petrolio, carbone e gas comportano. É uno dei principi della green economy. Ma siamo proprio sicuri che sia stata scelta la strada migliore o non, ancora una volta, quella meno peggio? Immaginate se la Nestlé invece di bruciare quei residui li usasse per produrre cibo sano a basso costo (i funghi) o mangime zootecnico per animali, che ora dipendono dall’importazione della soia brasiliana, la quale a sua volta potrebbe diventare cibo.

Chi si oppone a questo modo di pensare sostiene che i funghi non rientrano nel business della Nestlé e poi che gli stessi funghi non rientrano nella nostra dieta giornaliera. Magari oggi no, ma riflettete un attimo. Neppure gli hamburger e i corn flakes rientravano fino a qualche tempo nella dieta giornaliera, o dobbiamo pensare che gli hamburger siano così buoni e salutari da rappresentare un’eccezione?

La Nestlé dice che si dedica solo al caffè, punto. É una scelta libera, ma in questo modo la multinazionale dovrebbe rendersi conto di rinunciare a incassare qualche miliardo di dollari in più ogni anno. Chissà cosa ne pensano i suoi azionisti.

E così le aziende, per un motivo o per l’altro, continuano con il loro modo di fare business, il che comporta inevitabilmente la produzione di rifiuti, di inquinamento e spesso di disagi sociali. Quando questi sono troppo rilevanti, mettono in atto dei programmi di responsabilità, che alla fine danno all’azienda l’immagine di un salvatore, dimenticando invece che sono state proprio loro a creare il guaio e pensando a cosa avrebbero potuto ottenere usando i sistemi della blue economy.

Esempi di blue economy

A volte quando si dice che una cosa è impossibile è semplicemente perché nessuno ha mai provato a realizzarla. Forse qualcuno ha trovato noiosa o incomprensibile, la premessa, per così dire, teorica. Non c’è niente di meglio, allora, di rispiegarla, attraverso alcuni esempi di blue economy. Ce ne sono a centinaia, in ogni parte del mondo. Qui diamo solo uno sguardo veloce alle varie questioni, alcune delle quali saranno poi approfondite nei prossimi capitoli. Di alcuni di questi abbiamo già parlato, ma, sapete come si dice, “repetita iuvant”.Las Gaviotas – Colombia

Cominciamo con la storia del colombiano Paolo Lugari che si è messo in testa di creare un’area ecosostenibile nella savana, ripopolandola di quegli alberi che erano stati tagliati. 25 anni dopo, quella “missione impossibile” è sotto gli occhi di tutti. Un milione e mezzo di alberi nuovi popolano una foresta di 10 mila ettari e ogni anno se ne aggiungono di nuovi. E l’impossibile è diventato possibile, combinando le azioni di piante diverse: un fungo e un pino. Se piantato in un terreno ricco di questo particolare fungo (Pisolithus tinctorius) il pino dei caraibi crea una zona d’ombra che protegge terreno e radici dai raggi del sole. Nonostante il caldo riesce a sopravvivere utilizzando il nutrimento indotto proprio dalla presenza dei funghi. Il tappeto di aghi di pino a terra funge da coibentazione del terreno che viene quindi mantenuto più fresco. La minor temperatura consente anche un maggiore assorbimento di acqua quando piove e dunque un ambiente più idoneo all’attecchimento dei nuovi semi. Si è calcolato che il 92% delle sementi piantate attecchisce. Ma non è tutto, perché la crescita enorme delle piante induce una maggiore biodiversità. L’aria della savana diventa migliore con minore inquinamento, con minor temperatura rispetto ai terreni circostanti e quindi con maggiori piogge. La savana arida e desolata si trasforma in una foresta ricca, addirittura, di acqua potabile, con un terreno più fertile ideale per lo sviluppo della flora. Questo è uno dei grandi principi della blue economy, quello di non considerare mai ecosistemi isolati, ma tutti con la possibilità di collaborare in simbiosi con altri ecosistemi: in questo caso quello dei funghi e delle piante. Las Gaviotas è oggi un eco villaggio che ospita qualche centinaio di persone, le quali vivono con energie pulite, coltivazioni biologiche, condivisione delle risorse; senza polizia, senza armi, senza prigione … senza sindaco. E tutto grazie ad un fungo e all’osservazione di fenomeni naturali.

Cominciamo con la storia del colombiano Paolo Lugari che si è messo in testa di creare un’area ecosostenibile nella savana, ripopolandola di quegli alberi che erano stati tagliati. 25 anni dopo, quella “missione impossibile” è sotto gli occhi di tutti. Un milione e mezzo di alberi nuovi popolano una foresta di 10 mila ettari e ogni anno se ne aggiungono di nuovi. E l’impossibile è diventato possibile, combinando le azioni di piante diverse: un fungo e un pino. Se piantato in un terreno ricco di questo particolare fungo (Pisolithus tinctorius) il pino dei caraibi crea una zona d’ombra che protegge terreno e radici dai raggi del sole. Nonostante il caldo riesce a sopravvivere utilizzando il nutrimento indotto proprio dalla presenza dei funghi. Il tappeto di aghi di pino a terra funge da coibentazione del terreno che viene quindi mantenuto più fresco. La minor temperatura consente anche un maggiore assorbimento di acqua quando piove e dunque un ambiente più idoneo all’attecchimento dei nuovi semi. Si è calcolato che il 92% delle sementi piantate attecchisce. Ma non è tutto, perché la crescita enorme delle piante induce una maggiore biodiversità. L’aria della savana diventa migliore con minore inquinamento, con minor temperatura rispetto ai terreni circostanti e quindi con maggiori piogge. La savana arida e desolata si trasforma in una foresta ricca, addirittura, di acqua potabile, con un terreno più fertile ideale per lo sviluppo della flora. Questo è uno dei grandi principi della blue economy, quello di non considerare mai ecosistemi isolati, ma tutti con la possibilità di collaborare in simbiosi con altri ecosistemi: in questo caso quello dei funghi e delle piante. Las Gaviotas è oggi un eco villaggio che ospita qualche centinaio di persone, le quali vivono con energie pulite, coltivazioni biologiche, condivisione delle risorse; senza polizia, senza armi, senza prigione … senza sindaco. E tutto grazie ad un fungo e all’osservazione di fenomeni naturali.La risonanza di Las Gaviotas ha indotto il presidente della JP Morgan ad investire un gruzzoletto nell’impresa per portare la foresta da 8000 a 100 mila ettari. Non solo, ha offerto al presidente colombiano un fondo di investimento di 300 milioni di dollari per estenderla ancora. Il risultato potrebbe essere quello di generare 100 mila posti di lavoro nei prossimi dieci anni, neutralizzando le emissioni di CO2 pari a quelle di Belgio e Olanda messi assieme.

Il giacinto d’acqua - Africa

L’ Eichhornia crassipes o giacinto d’acqua è una pianta che vive nelle regioni tropicali e deriva dalle regioni amazzoniche. É talmente infestante che l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, una ONG con sede in Svizzera, l’ha messa tra le 100 specie aliene più dannose al mondo. Per debellare queste piante vengono usati degli insetti e delle farfalle particolari.

L’ Eichhornia crassipes o giacinto d’acqua è una pianta che vive nelle regioni tropicali e deriva dalle regioni amazzoniche. É talmente infestante che l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, una ONG con sede in Svizzera, l’ha messa tra le 100 specie aliene più dannose al mondo. Per debellare queste piante vengono usati degli insetti e delle farfalle particolari.In Africa, qualcuno si è mosso diversamente. Si prendono tutte le acque di scolo provenienti da bagni, cucine, deiezioni animali e umane e si raccolgono in una grande cisterna. Si aggiunge il giacinto d’acqua tritato. Quello che accade è che si forma metano, che può essere usato per l’economia locale. Il restante materiale, mineralizzato, diventa mangime per i livelli più bassi della catena alimentare: zooplanctron, fitoplancton e quell’insieme di animali che vivono i fondali marini chiamato bentos. Questi, a loro volta, alimentano i pesci e su su verso la cima della catena alimentare, dove ci troviamo noi.

Larve di mosca - Niger

Credo che chiunque sia stato in certe zone calde del mondo, ad esempio in Africa, abbia sofferto per il gran numero di mosche presenti. Anche il popolo Songhai ha lo stesso problema. Si tratta di una popolazione che vive lungo il grande fiume Niger, più o meno tra il Mali e il Niger, non troppo lontani da Timbuctu. Qua le mosche sono davvero un problema serio eppure anche in questo caso sono diventate una risorsa importante per l’economia. Vediamo come.

Credo che chiunque sia stato in certe zone calde del mondo, ad esempio in Africa, abbia sofferto per il gran numero di mosche presenti. Anche il popolo Songhai ha lo stesso problema. Si tratta di una popolazione che vive lungo il grande fiume Niger, più o meno tra il Mali e il Niger, non troppo lontani da Timbuctu. Qua le mosche sono davvero un problema serio eppure anche in questo caso sono diventate una risorsa importante per l’economia. Vediamo come.La prima cosa che noi avremmo fatto è quella di usare un potente insetticida. Ma questa pratica è davvero sconsigliata in aree adibite alla produzione alimentare.

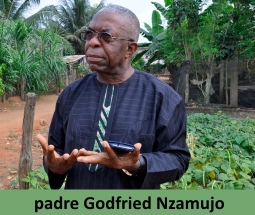

É qui che interviene padre Godfried Nzamujo, religioso nigeriano con cinque anni di studi negli Stati Uniti. Una volta tornato in Africa si convince che lo sviluppo in senso occidentale non può andare bene per l’Africa o risolvere in qualche modo la crisi africana. Occorre rendere autonoma l’agricoltura che produce cibo: questo è il primo passo. E così realizza il progetto Songhai in una fattoria di 25 ettari, che vuole essere un esempio, un laboratorio, in cui sviluppare tecniche alternative da esportare poi nel resto del paese. Grazie alle sue conoscenze ingegneristiche, economiche e gestionali sviluppa processi di coltivazione, acquacoltura, allevamento decisamente alternativi.

In questo progetto entrano anche le mosche: vediamo come.

Tutti gli scarti che non si possono riutilizzare dei mattatoi della regione vengono raccolti in una zona apposita dove centinaia di piccoli quadrati di cemento alti 20 cm circa sono circondati da canali popolati da carpe. L’area aperta viene coperta con una rete dalle maglie sottilissime, tali da impedire l’accesso agli uccelli ma da far passare una mosca. Un vero e proprio banchetto per mosche, che depongono le loro uova producendo una quantità importante di larve. Poi si cospargono d’acqua i rifiuti e così le larve affiorano e possono essere facilmente raccolte. Queste larve, dalle nostre parti, diventano esche usate dai pescatori. Qui servono a ben altro. A livello locale diventano mangime a basso costo per pesci e quaglie. Ma si è scoperto che gli enzimi delle larve possiedono una capacità cicatrizzante delle ferite che ne fanno un medicamento importante. Del resto la “terapia della larva” non è una novità dal momento che sono almeno 100 anni che rientra nella medicina naturale a tutto diritto.

Ancora una volta i costi di produzione delle larve sono bassissimi e in questo modo si “eliminano” davvero i rifiuti dei mattatoi. Un altro risultato collaterale è il fatto che con tutto quel ben di dio di cui servirsi le mosche sono tutte là e nelle altre zone ce ne sono adesso veramente poche.

Le carote - Svezia

Ora non vorrei si pensasse che gli insegnamenti naturali vadano bene solo in luoghi poco sviluppati (nel senso occidentale del termine) come l’Africa o l’Amazzonia. Per questi ci trasferiamo nel Nord Europa e parliamo di carote.Quelle del Gotland sono speciali per via del terreno alcalino (contrario di acido) in cui crescono. Gotland è la seconda più grande isola del mar baltico, si trova nel Sud della Svezia, ha circa 60 mila abitanti ed ha come attività principale l’agricoltura. C’è anche del turismo e i turisti dell’isola non si fanno mai sfuggire l’assaggio della famosa torta dolce di carote. Chiunque faccia la spesa sa che trovare carote tutte delle stesse dimensioni è complicato. Questo problema, quasi burocratico, aveva rallentato l’esportazione del prodotto e lo stesso problema è stato l’inizio di quella che possiamo chiamare l’economia della carota. Trovata una ricetta giusta, si realizza la famosa torta, che viene congelata appena sfornata. Presto i dolci diventano famosi in tutta la Svezia e oltre, arrivando perfino in Asia. In cinque anni i posti di lavoro passano da cinque a trenta nel forno locale. Viene realizzato un centro di calibrazione delle carote, dove la quasi totalità dei raccolti viene selezionata e suddivisa con sistemi automatici in categorie specifiche: quelle lunghe e sottili, quelle corte e grosse, quelle dalla forma strana e poi quelle baby che prima venivano semplicemente scartate, ma che, confezionate opportunamente, vengono adesso acquistate ad un prezzo addirittura quadruplo rispetto a quelle standard. Le carote più grandi non vengono confezionate, ma trasformate in succo di carota, che ha un mercato di nicchia molto remunerativo. I residui di polpa diventano mangimi per animali e così via.

Credo sia superfluo ricordare che l’energia per fare tutto questo è di origine eolica.

Ma ci sono altre soluzioni di questo tipo che utilizzano gli scarti del mercato globale. Così va per i residui dei cereali usati nella lavorazione della birra. Il panificio svedese Eskelunds Hembageri li raccoglie per farci del pane.

Dallo zucchero alla carta – Ovunque anche in Italia

La bagassa, cioè il residuo della canna da zucchero che costituisce oltre l’80% della biomassa e che viene normalmente incenerito può servire a fabbricare carta e cartone salvaguardando alberi che devono essere utilizzati per produrre ossigeno.

La bagassa, cioè il residuo della canna da zucchero che costituisce oltre l’80% della biomassa e che viene normalmente incenerito può servire a fabbricare carta e cartone salvaguardando alberi che devono essere utilizzati per produrre ossigeno.Fantasie? Se cercate in rete troverete aziende che di questo vivono.

C’è, ad esempio, l’azienda Favini che produce carta a Rossano Veneto, sul mercato da secoli. Le sue carte sono davvero naturali, nel senso che utilizzano materie prime che altrimenti verrebbero buttate via o che inquinerebbero l’ambiente in cui proliferano.

Potete visitare il suo sito, molto, davvero molto istruttivo: www.favini.com.

E così abbiamo carta che usa come materiale le alghe della laguna veneziana, prodotta da un processo brevettato dalla stessa Favini. Si usano scarti della lavorazione della frutta (limone, arance, mele ma anche olive, mais ecc.).

Non manca, ovviamente, la carta prodotta con il riciclo della carta e del cartone mandate al macero.

L’azienda ha circa 500 dipendenti, impiega solo energia rinnovabile, segnatamente idroelettrica ed eolica. Fa affari e profitto e offre lavoro senza devastare l’ambiente. Si vede che si può.

In Cina hanno ricavato carta da pietre riciclate, come resti di lavorazioni ad esempio, rocce delle miniere.

La "carta-pietra" (stone paper) è riciclabile all'infinito, non teme strappi o pioggia, così che potrete leggere il giornale anche quando sarà immerso nella vostra vasca da bagno. La carta di pietra è venduta anche da noi, come ad esempio a Milano, nel negozio Ogami.

Caffè e funghi shiitake

Proviamo a seguire il ragionamento di Gunter Pauli su un altro esempio, che ormai è diventato un classico e riguarda il caffè che noi beviamo ogni mattina.

Proviamo a seguire il ragionamento di Gunter Pauli su un altro esempio, che ormai è diventato un classico e riguarda il caffè che noi beviamo ogni mattina.Quel caffè che ingeriamo deriva dalla raccolta di una biomassa fatta da un contadino del Kenia o della Colombia. Le successive trasformazioni industriali hanno portato alla polvere nera che abbiamo messo assieme all’acqua nella moka per ottenere la bevanda che di solito ci sveglia la mattina. Bene, la quantità di caffè che finisce nella nostra tazzina è solo lo 0,2% della biomassa di partenza. Significa che il 99,8%, cioè quasi tutto il prodotto iniziale è uno scarto. La domanda che la blue economy si è fatta è stata quella di come utilizzare questi scarti. Ecco la soluzione.

Attualmente ci sono molte iniziative in tutto il mondo, anche in Italia, in cui questi scarti vengono impiegati nella coltivazione di funghi particolari, chiamati shiitake.

Una delle straordinarie proprietà di questi funghi è il loro contenuto proteico, così elevato da competere con quello della stessa carne. Se aggiungiamo l’assenza di acidi grassi saturi, il fatto che contengono sostanze che favoriscono il controllo della pressione arteriosa, la riduzione del livello di colesterolo, il rafforzamento del sistema immunologico e l'inibizione dello sviluppo di tumori, virus e batteri, beh, non possiamo certo stupirci della sua enorme diffusione.

Bene, quelle iniziative di cui parlavo hanno cominciato ad usare le biomasse come quelle del caffè per coltivare gli shiitaki. La produzione in proprio ovviamente riduce drasticamente i costi rispetto a quelli importati dal lontano Oriente. Dunque abbattimento dei costi, produzione di posti di lavoro per un cibo molto sano. Va tenuto presente che la funghicoltura richiede molti posti di lavoro e questa non è certo una brutta notizia. Ma non è finita qui. Perché quello che resta nel terreno è ricco di aminoacidi e può essere utilizzato come mangime per gli animali domestici o di allevamento. E da qui se proprio volete possiamo passare alle deiezioni e alla produzione di biogas e di energia pulita attraverso un cogeneratore.

Forse ora guarderete con più rispetto il vostro caffè quando andrete al bar.

Insegnare agli orfani africani - Zimbabwe

Sulla vicenda del caffè si innesca un’altra storia africana, quella di Chido Govero, che ha avviato il programma Orphan Teaches Orphans – gli orfani insegnano agli orfani. Proviamo a conoscerla. Chido non ha mai conosciuto suo padre e ha visto morire la madre di AIDS quando aveva solo 7 anni. A quella tenera età è dunque diventata il capo di un piccolo nucleo famigliare con suo fratello minore e la vecchia nonna cieca. Abusi da parte di zio e cugino era il prezzo da pagare per avere rifugio nel territorio della famiglia. E questo, racconta, è la regola piuttosto che un’eccezione.

Sulla vicenda del caffè si innesca un’altra storia africana, quella di Chido Govero, che ha avviato il programma Orphan Teaches Orphans – gli orfani insegnano agli orfani. Proviamo a conoscerla. Chido non ha mai conosciuto suo padre e ha visto morire la madre di AIDS quando aveva solo 7 anni. A quella tenera età è dunque diventata il capo di un piccolo nucleo famigliare con suo fratello minore e la vecchia nonna cieca. Abusi da parte di zio e cugino era il prezzo da pagare per avere rifugio nel territorio della famiglia. E questo, racconta, è la regola piuttosto che un’eccezione.A 12 anni, grazie ad un corso di ZERI, la fondazione di Pauli, impara a coltivare funghi, trasformando in substrato foglie, rami morti degli alberi, giacinti acquatici, residui di caffè e granoturco. Chido è conosciuta per il suo pollice verde, in quanto ottiene più funghi da un minore substrato. E così apre il programma “Orfani insegnano agli Orfani”, perché è certa che il solo modo per le ragazze di sfuggire agli abusi è quello di provvedere da sole alla propria sicurezza alimentare. Nell’aprile del 2009 dal progetto esce la prima dozzina di assistenti. Ma lei è determinata ad invadere il continente con le sue idee per creare milioni di posti di lavoro e per bandire la fame con quello che è localmente disponibile.

Ritardante di fiamma – Svezia

Mats Nilsson è un ricercatore che lavora presso la ditta svedese Trulstech Innovation che ha sviluppato una serie di gel e polveri in grado di “fagocitare il calore” che sono dei ritardanti di fiamma, nel senso che impediscono o quanto meno ostacolano lo svilupparsi delle fiamme o l’esplosione dei gas nelle miniere. Le sostanze biochimiche necessarie per le invenzioni di Nilsson potrebbero essere ottenute dai residui della vinificazione e dagli scarti della produzione di succo di agrumi. Ancora una volta dunque dai rifiuti pertanto con costi per le materie prima praticamente nulle.La CO2 è buona (qualche volta) - Brasile

L’ultimo argomento che voglio esaminare è un capitolo riguardante l’anidride carbonica. Come ben sappiamo questo gas costituisce uno dei gas serra ed è il risultato, oltre che della nostra respirazione, anche della combustione. Quando bruciamo combustibili fossili come il gas, il petrolio o il carbone oppure facciamo funzionare un inceneritore di rifiuti, o bruciamo sostanze per produrre energia elettrica, o cemento o tondini di ferro, emettiamo questo gas in atmosfera. La CO2 è una delle cause dei cambiamenti climatici. Per questo essa viene vista come un nemico mortale per il nostro futuro e viene combattuta con forza da tutte le organizzazioni che hanno a cuore la nostra sopravvivenza sul pianeta Terra.D’alt

parte anche l’Ossigeno, che una volta non esisteva come gas sulla terra, era tossico, poi è diventato la base imprescindibile della vita, dopo la “invenzione” della fotosintesi clorofilliana.

parte anche l’Ossigeno, che una volta non esisteva come gas sulla terra, era tossico, poi è diventato la base imprescindibile della vita, dopo la “invenzione” della fotosintesi clorofilliana.Perché non si può pensare che anche per l’anidride carbonica non possa essere vero un percorso analogo? Perché cioè non possiamo pensare a questo terribile gas serra come una risorsa invece che come un problema?

Certo sembra un discorso strano. Come diavolo è possibile? Utilizzando le alghe. Del resto proprio le alghe sono state i primi organismi a sviluppare la fotosintesi e a consentire quindi tutta l’evoluzione che ha portato fino alla situazione odierna.

Grazie alla fotosintesi, le alghe hanno solo bisogno di CO2, acqua, sostanze nutritive e luce del sole per produrre il proprio cibo e la propria energia chimica. Tutti i processi di estrazione di petrolio o gas producono, come scarto, acqua salmastra. Essa viene spesso lasciata in bacini di raccolta che a lungo andare possono rilasciarla nel suolo circostante, rendendo il terreno tossico e sterile per secoli. Inoltre, visto che la temperatura ha un impatto sull’habitat della vita acquatica, anche le centrali a carbone devono avere dei bacini di raccolta dove far raffreddare l’acqua prima di riversarla nei fiumi e negli oceani. Questi bacini sono stati imposti per legge, a quanto pare, per mitigare i danni collaterali delle centrali sull’ambiente. Non è necessario un grande sforzo di immaginazione per capire che al loro interno si potrebbero coltivare alghe in modo da trasformare una struttura dedicata allo smaltimento in un utile sistema che riduce la CO2, aumenta l’ossigeno e produce un biocarburante a basso costo e rinnovabile. Le alghe vivono in simbiosi con l’anidride carbonica, crescono più in fretta se ne hanno molta a disposizione, e assorbono i gas serra come una spugna. C’è di più: il vantaggio delle alghe è che da esse non si ottengono solo grassi convertibili in biodiesel. Dopo aver estratto l’olio, quel che rimane è una materia proteica ricca di micronutrienti adatta all’alimentazione.

Nel 1995 Jorge Alberto Vieira Costa, biochimico dell’Università del Brasile nel Rio Grande ha dato il via al programma “Dalla CO2 ai nutrienti e biocarburanti” seguendo proprio le indicazioni riportate qua sopra. Finanziato dalla Fondazione Banco do Brasil, una delle più note del paese, aveva come scopo quello di insegnare ai contadini a coltivare la spirulina, un’alga che si comporta proprio come descritto prima riguardo alla anidride carbonica. Le sedi in cui coltivarla erano i laghi dell’entroterra brasiliano. Questa coltivazione ha dato come primo frutto quello di fornire una fonte di reddito per le necessità primarie. Ma poi l’alga si è rivelata un ottimo integratore alimentare, che ha aiutato le famiglie più povere a limitare gli effetti della malnutrizione. Nel 2007 il progetto si è allargato perché si è allargato l’ecosistema. Infatti in quell’anno è stato inaugurato un impianto che sfrutta la CO2 generata da una vicina centrale elettrica alimentata a carbone, per accelerare la crescita delle alghe, usate poi per produrre biodiesel. Teniamo presente che in Brasile tutte le macchine possono andare a biodiesel e quindi la sua produzione è sicuramente un ottimo affare economico.

Ma la questione delle alghe mangia-CO2 ha varcato i confini della sperimentazione e dei paesi poveri. Oggi ci sono due grandi progetti, uno al Almeria in Spagna e uno a Brindisi, entrambi sponsorizzati dall’ENEL (in Spagna attraverso l’associata ENDESA) che se ne occupano.

I colori della natura

Un altro settore in cui la Blue Economy viene applicata è quella dei colori. Quindi parliamo di pittura, scultura, produzione di vetri, ma anche cosmetici come rossetti, insomma di una gamma piuttosto vasta di oggetti.

Un altro settore in cui la Blue Economy viene applicata è quella dei colori. Quindi parliamo di pittura, scultura, produzione di vetri, ma anche cosmetici come rossetti, insomma di una gamma piuttosto vasta di oggetti.Questo fa sì che il mercato dei coloranti sia enorme, SI è calcolato che nel 2015 siano girati circa 9 milioni di tonnellate di pigmenti, per un giro d’affari di 24 miliardi di dollari. Da queste cifre emerge subito il costo esorbitante di queste merci, circa 2600 dollari la tonnellata, quattro volte maggiore della cellulosa per fare carta.

Le considerazioni iniziali fanno capire che è un mercato che merita attenzione, anche da parte della blue economy, che prova a ridurre i costi e gli scarti, e a ottenere risultati simili o migliori con prodotti e processi derivati dalla natura.

Oggi la pigmentazione, anche quella degli abiti che portiamo, viene fatta utilizzando cadmio, cromo, cobalto, piombo, mercurio, titanio e zinco.

Se pensate al modo in cui queste materie prime vengono ottenute (estratte, lavorate, spostate) vi rendete subito conto che siamo molto lontani da una qualsiasi forma di sostenibilità. In più, molti di questi pigmenti rappresentano un rischio per la salute delle persone che ne fanno uso. E, ancora, non c’è una normativa internazionale che per il loro smaltimento, dal momento che nessuno degli standard industriali prevede che essi debbano essere biodegradabili.

Finiscono quindi in discarica, dove, assieme alle batterie, rappresentano la più importante causa di inquinamento da metalli pesanti.

Questo ci fa dire che il mercato dei coloranti è uno “sporco affare”.

Andrew Parker è un biofisico australiano, laureatosi all’Università di Sidney e poi trasferitosi ad Oxford. É anche uno dei massimi esperti delle pigmentazioni naturali negli animali. Ad esempio, ha isolato la struttura responsabile della colorazione iridescente di colibrì e scarabei; ha capito come produrre colori metallizzati imitando il modo in cui lo fa da milioni di anni la natura.

Il progetto è oltremodo interessante. Pensiamo ad esempio ai cosmetici, che interessano sì la bellezza, ma anche la salute delle persone che li usano. In effetti quelle aziende che vogliono differenziarsi per offrire prodotti naturali e non invasivi, potrebbero approfittare delle ricerche di Parker. Sarebbe un grande passo avanti. Se le donne sapessero come sono fatti i rossetti che usano oggi, probabilmente ne comprerebbero molti di meno.

Ma ci sono settori diversi su cui intervenire, meno personali, come quello della lavorazione del vetro, specie quello colorato, grazie a prismi che vengono inseriti nelle sculture. Basterebbe inserire un pezzetto di vetro con le microstrutture necessarie per avere una colorazione più brillante e più autentica, ad esempio, dell’animale che la statuetta rappresenta.

É stata la cristalleria austriaca Swarowski la prima ad interessarsi ai lavori di Parker, anche se i suoi studi, assieme a quelli dei suoi colleghi, come Helen Townley, hanno dato origine a molti tentativi di capire i processi fisici degli animali per tradurli in processi produttivi, seguendo la filosofia tipica della Blue Economy. Avremo modo di tronare su questo argomento nelle prossime puntate di Noncicredo.

Solare in Svezia?

Parliamo adesso di energia. Ormai è noto che l’evoluzione della nostra società va verso l’uso sempre più massiccio di fonti rinnovabili. Le resistenze e le molte bugie o perplessità che sono emerse, oggi fanno sorridere e appartengono quasi esclusivamente a chi è ingenuo o ammanicato con l’industria delle fonti fossili in un modo o nell’altro. Perfino i grandi produttori di petrolio (segnatamente gli arabi, stanno stanziando fior di soldoni sulle energie rinnovabili. Del resto, con tutto il sole che hanno nei loro deserti, la prospettiva è certamente solleticante. Adesso parliamo dunque di pannelli solari, ma non di quelli posti a Dubai o nel Sud del Marocco. Ci trasferiamo in una terra che il sole lo vede abbastanza poco, come la Svezia. Stefan Larsson ha lavorato per l’azienda Vattenfall, una delle maggiori fornitrici di energia elettrica in Europa. Oggi la sua offerta è basata per il 24% su fonti fossili, per il 41% sul nucleare, il 27% all’idroelettrico e solo il 7% all’eolico. Il suo sito promette una inversione graduale verso la sostenibilità, nei prossimi anni, ma diffido sempre di quello che promettono le grandi aziende (questa ha circa 20 mila dipendenti e sedi ovunque in Europa). Se poi sarà tutto vero, tanto meglio.

Adesso parliamo dunque di pannelli solari, ma non di quelli posti a Dubai o nel Sud del Marocco. Ci trasferiamo in una terra che il sole lo vede abbastanza poco, come la Svezia. Stefan Larsson ha lavorato per l’azienda Vattenfall, una delle maggiori fornitrici di energia elettrica in Europa. Oggi la sua offerta è basata per il 24% su fonti fossili, per il 41% sul nucleare, il 27% all’idroelettrico e solo il 7% all’eolico. Il suo sito promette una inversione graduale verso la sostenibilità, nei prossimi anni, ma diffido sempre di quello che promettono le grandi aziende (questa ha circa 20 mila dipendenti e sedi ovunque in Europa). Se poi sarà tutto vero, tanto meglio.Torniamo però a Stefan Larsson, che alla Vatenfall non lavora più, anche perché l’azienda ha messo da parte i progetti sul solare, come abbiamo appena visto.

Chiudendo i progetti sul solare, i brevetti erano liberi, così Stefan se ne è legalmente impossessato e si è rivolto ad un’altra azienda svedese, la Solarus.

Di novità nel campo dei pannelli solari (quelli tradizionali e i fotovoltaici) ce ne sono moltissime, fino a quelli trasparenti che sostituiscono i vetri delle finestre e perfino le tende. A noi interessa quello di Stefan, perché mostra un chiaro legame con lo spirito della blue economy.

Dunque la domanda che il nostro Larsson si pone è questa: i pannelli funzionano da un lato solo: e se ne mettessimo due? La risposta è che quello interno si surriscalderebbe. E se usassimo – si chiede ancora Larsson – un circuito di raffreddamento tra i due, un po’ come avviene nei motori delle automobili? Nonostante la tecnica accolga con molta freddezza questa idea, Stefan non si rassegna. Prende due wafer fotovoltaici Hitachi, monta il suo panino con circuito di acqua in mezzo e, … guarda un po? … ottiene quasi il 20% di elettricità in più. Non solo, ma acqua a 60-70°C, quindi acqua calda che può servire per la normale attività di una casa: lavare, bagno, cucinare e così via.

Un’altra domanda cruciale è questa: “perché i pannelli non funzionano di notte?”. La risposta, più che ovvia, è che manca la luce del sole. Ma questa domanda così assurda all’apparenza, ha portato a un risultato ottimo. In effetti quell’acqua di 60-70°, la mattina è fredda. Significa che le celle, di notte, disperdono calore. In altre parole producono freddo. Ora, in Svezia non se ne fanno niente di un impanto che faccia freddo, basta aprire la finestra, ma in Ghana la situazione è molto diversa. Così uno scienziato che lavora in quel paese africano, Edward Ayensu, collaborando con la World Bank, ha intuito che quei pannelli solari avrebbero potuto raffrescare edifici. Una stanza di due metri cubi potrebbe raffrescare una casa nelle calde giornate estive, con poca spesa, nessun consumo di fonti fossili.

Inoltre l’acqua mantenuta a 60-70° per molte ore è sterile e questo è un altro vantaggio.

Infine Stefan ha sostituito l’alluminio delle intelaiature con leggera plastica riciclata, in modo che i pannelli possono essere usati come copertura (come tegole per capirci). Ancora? L’intercapedine di 22,5 cm. funge da isolante termico sia d’estate che d’inverno, riducendo così la spesa per raffrescamento e riscaldamento.

Come vedete, un’altra esperienza di economia a cascata, messa a disposizione di chiunque voglia approfittarne.

… concludendo …

Da questi esempi e dalle altre decine, che sono disponibili sul libro “Blue economy 2.0”, si capisce come la nostra società potrebbe trasformarsi in una specie di dependance della natura in molti settori della vita produttiva. Potrebbe adottarne i processi e gli standard, riducendo gli effetti collaterali del nostro modo di concepire lo sviluppo, eliminare gran parte dei rifiuti e fungere da volano per una crescita davvero sostenibile ed ecologica. Certo occorre una visione globale della faccenda, perché i cicli devono essere compenetrati uno dentro l’altro. Gli scarti del processo A devono servire al processo B e quelli del processo B al processo C e così via. Esattamente come avviene in natura. Ma usando una tecnologia buona, basata su fonti e risorse rinnovabili, come negli esempi che ho citato fin qui.Credo sia molto chiaro che una simile prospettiva venga vista come l’orco delle favole da parte dei sostenitori dell’attuale sistema di produzione. Da quelli che producono e vendono merci senza preoccuparsi di cosa accade all’ambiente e alla salute delle persone. Da quelli insomma che hanno solo in mente il profitto e niente più.

Molte delle tecniche descritte all’interno della blue economy hanno bisogno di ricerche e quindi di finanziamenti. Occorre che grandi società decidano che si può fare, che è utile e che produrrà benessere sia sociale (con una moltiplicazione dei posti di lavoro di cui parlerò tra poco) che personale grazie ad un aumento del guadagno. Per noi, che non siamo coinvolti da nessuna delle due cose, significherà invece ridurre il consumo del pianeta, ridurre la quantità di rifiuti prodotti con tutto quello che va dietro a questa prospettiva. Dunque anche noi avremo il nostro profitto in termini di qualità della vita migliore.

Purtroppo in un periodo di crisi economica è poco probabile che vengano imboccate strade nuove anche se portano ad un risparmio energetico del 20 o 30%. E quindi si rifugiano nel greenwashing, che consiste nel dare una mano di vernice verde al prodotto, magari modificandone solo la pubblicità e facendolo passare come una innovazione che difende e tutela l’ambiente e la salute dei cittadini, mentre è proprio lo stesso di prima. La standardizzazione della produzione industriale è evidente. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che i leader di mercato affermati adottano una strategia nota come “effetto spiazzamento” (crowding out). In pratica si immette sul mercato un prodotto basato sulla stessa tecnologia ma con minime variazioni, occupando tutto lo spazio sugli scaffali o rispondendo a cambiamenti minimi delle esigenze industriali. Si tratta di far credere agli acquirenti di aver esattamente quello di cui hanno bisogno. Non c’è quindi molto spazio per un nuovo arrivato.

Fondamentalmente, a livello globale c’è un unico motore diesel anche se usato da decine di case automobilistiche. I motori degli elettrodomestici sono quasi uguali in tutto il mondo. Tali metodi produttivi, a livello globale, concentrano le quote di mercato nelle mani di pochi, i cui obiettivi sono le economie di scala: aumentare la produzione dello stesso prodotto con costi marginali sempre inferiori. Una volta che un prodotto diventa di uso comune, gli stabili flussi di denaro che esso genera scoraggeranno il cambiamento … anche se è un cambiamento in meglio.

Il mercato dei prodotti adesivi illustra in modo eloquente questo meccanismo. Ci sono centinaia di colle e adesivi sul mercato, dominato da mega società come la 3M. La Henkel, la più grande produttrice di colla e materiali adesivi al mondo, commercializza prodotti adesivi derivati dall’amido vegetale. In realtà, il mercato è sommerso di “soluzioni”. La domanda mondiale di adesivi e sigillanti genera un giro d’affari di circa 50 miliardi di dollari l’anno. Solo in Europa, ogni anno, l’industria degli adesivi e dei sigillanti investe 200 milioni di dollari in ricerca e sviluppo. Questo vasto mercato con un potenziale di ricerca enorme, è concentrato nelle mani di poche aziende che hanno già una ricchissima gamma di prodotti; diventa così difficile per un nuovo prodotto, per quanto creativo e attraente possa essere, ritagliarsi una sua nicchia e spiazzare gli altri dagli scaffali, farsi spazio nei cataloghi di vendita o attirare l’attenzione degli acquirenti.

Ho cercato di darvi un’idea di quelli che sono i progetti legati alla blue economy di Gunter Pauli. Si tratta ovviamente solo di qualcuno tra i molti esempi che potete trovare nel libro citato molte volte. Alcuni di questi possono sembrare fantascienza o addirittura farneticazioni. Ma almeno quelli che hanno un’età non giovanissima potranno ricordare i tempi in cui la maggior parte delle operazioni che oggi facciamo erano ritenute da quasi tutti semplicemente impossibili. Operazioni anche semplicissime, come sfogliare un giornale da casa, ritirare i nostri soldi da una banca a diecimila km di distanza da dove li abbiamo depositati, produrre energia elettrica calpestando un pavimento o scatenandoci in un ballo sfrenato. L’impossibile non esiste. A volte è solo troppo presto perché sia già realizzabile.

Quella della Blue Economy – giura Gunter Pauli - è una via d’uscita, forse la migliore via d’uscita dall’empasse nella quale ci siamo cacciati e di cui siamo tutti responsabili, sia che siamo produttori di merci inutili e dannose, sia che ne siamo consumatori.

Certo, i sostenitori della decrescita o della green economy potranno non essere d’accordo. Magari però adesso siete un pochino più curiosi e volete saperne di più. Questa è una buona cosa, perché, come diceva il saggio Albert Einstein, la curiosità è il primo passo verso la conoscenza. Buon viaggio!