I vortici: l’acqua e il ghiaccio

download podcast

Eccoci arrivati alla sesta puntata sulla Blue Economy. Con questa chiudiamo l’argomento, anche se gli esempi da riportare non finiscono certo con quelli di oggi. Dopo aver visto come il mondo animale e quello delle piante sono in grado di darci insegnamenti importanti per migliorare le nostre vite e anche la produzione delle nostre aziende, ci rivolgiamo oggi al mondo inanimato, quello, insomma, delle “cose”. Potrà sembrarvi strano che simili oggetti abbiano qualcosa da dirci, da insegnarci, ma se mi seguirete anche stasera avrete modo di constatarlo. Come in tutte le puntate sulla Blue Economy, non ho mai fatto discorsi teorici, ma ho sempre parlato di applicazioni pratiche, di processi portati in azienda, sfruttati per creare reddito e posti di lavoro, con tanto di nome, cognome, e, spesso, sito internet di riferimento. Così che possiate controllare di persona.

Eccoci arrivati alla sesta puntata sulla Blue Economy. Con questa chiudiamo l’argomento, anche se gli esempi da riportare non finiscono certo con quelli di oggi. Dopo aver visto come il mondo animale e quello delle piante sono in grado di darci insegnamenti importanti per migliorare le nostre vite e anche la produzione delle nostre aziende, ci rivolgiamo oggi al mondo inanimato, quello, insomma, delle “cose”. Potrà sembrarvi strano che simili oggetti abbiano qualcosa da dirci, da insegnarci, ma se mi seguirete anche stasera avrete modo di constatarlo. Come in tutte le puntate sulla Blue Economy, non ho mai fatto discorsi teorici, ma ho sempre parlato di applicazioni pratiche, di processi portati in azienda, sfruttati per creare reddito e posti di lavoro, con tanto di nome, cognome, e, spesso, sito internet di riferimento. Così che possiate controllare di persona.Cominciamo dall’acqua e più precisamente dai torrenti e dai fiumi. A parte le schifezze che ci versiamo noi, essi sono in grado di mantenersi puliti senza l’intervento esterno, usando una tecnica straordinaria, quella dei “vortici”.

I corsi d’acqua applicano, certo senza rendersene conto, una semplice legge della fisica. Nell’acqua che scorre verso valle si formano dei vortici, dei mulinelli. Tra l’interno e l’esterno di questi c’è una differenza di pressione, sufficientemente grande da rompere le membrane dei batteri.

Credo sia chiaro che quando un’associazione come ZERI, creata da Gunter Pauli e che annovera nelle sue fila migliaia di scienziati e tecnici, che certo non hanno paura di iniziare percorsi nuovi e alternativi a quelli dell’establishment, quando una simile associazione fa un’osservazione di questo genere, tutti gli sforzi vengono diretti verso il tentativo di applicare questo processo naturale alle attività dell’uomo.

La domanda che possiamo farci è: “Quando mai abbiamo bisogno di “ripulire” l’acqua? Un po’ di pazienza e lo vedremo.

Incontriamo, in questa nostra storia, un grande personaggio, del tutto sconosciuto ai più: Viktor Schauberger, austriaco, vissuto tra il 1885 e il 1958, un ambientalista che di professione faceva la guardia forestale. La sua osservazione della natura e, in particolare dei fiumi, lo ha portato a scoperte importanti. Leggiamo su Wikipedia:

Egli ha ideato attuatori per aerei, navi, turbine silenziose, tubi auto-pulenti ed attrezzature per la pulizia e la cosiddetta "raffinatezza" di acqua per creare acqua di sorgente, che ha utilizzato come rimedio.

Le sue teorie non hanno mai trovato riscontro in ambito scientifico e conseguentemente non sono mai state accettate dalla comunità scientifica. Tuttavia, il lavoro di Schauberger rimane una fonte d'ispirazione per molte persone nel movimento ambientalista per le sue osservazioni della natura.

Certo che l’osservazione fine a se stessa non serve a niente. Occorre riprodurre il tutto e per questo ci vuole una teorizzazione del fenomeno, bisogna essere in grado di ridurlo ad un modello matematico, di modo che qualche formula possa poi predire le forze di qualsiasi vortice.

Il passo successivo, la teorizzazione, arriva grazie a due inventori svedesi, Curt Hallberg e Morten Overson

É il passo decisivo per passare dalla osservazione alla progettazione di interventi mirati.

Vediamo qualche esempio, partendo da uno dei problemi che angoscia maggiormente la nostra società e angoscerà enormemente di più le popolazioni che verranno: l’eliminazione di sostanze chimiche inquinanti dalle acque.

É facile, immaginare, a questo punto, come procedere. Pensate, ad esempio alla ripulitura dell’acqua piovana in zone in cui l’acqua potabile è merce rara; oppure alla raccolta dell’

acqua che esce dal lavaggio del bucato, rendendola di nuovo usabile per un altro scopo.

acqua che esce dal lavaggio del bucato, rendendola di nuovo usabile per un altro scopo.Come sempre tuttavia, queste sono solo voci. Per convincervi che non stiamo raccontando una favola, prendiamo in esame un’azienda svedese, la Watreco, la quale vende un dispositivo che utilizza la cosiddetta Vortex Process Technology, vale a dire una tecnologia basata sui vortici, brevettato per estrarre l’aria dall’acqua.

Prima di vedere a cosa diavolo può servire un simile marchingegno, vi invito a visitare il sito di questa azienda: http://www.watreco.com, che vi accoglie con un enorme vortice nell’acqua, che non lascia alcun dubbio sulle intenzione di questa azienda.

E adesso cerchiamo risposte alla nostra domanda: a cosa mai può servire tagliere l’aria dall’acqua? Lo facciamo con alcuni esempi, che credo spieghino meglio di teoriche discussioni sul fenomeno.

Intanto quando si produce ghiaccio si congela sia l’acqua che l’aria. Ora immaginate di dover produrre una notevole quantità di ghiaccio (ad esempio quello che serve per un palazzetto da Hockey). L’aria è un isolante e quindi l’energia per congelare e conservare il ghiaccio dipende da quanta aria contiene l’acqua. Più ce n’è e maggiore è l’energia che devo impiegare. Con la tecnologia della Watreco si toglie l’aria. L’università dell’Ohio ha condotto uno studio dichiarando che il risparmio di energia è superiore al 40%, che non è niente male!

E tuttavia questo non basta, perché i vantaggi sono anche commerciali. Il ghiaccio prodotto infatti è trasparente come un cristallo, il che non può che far piacere a chi paga per mettere la propria pubblicità sotto lo strato di ghiaccio.

Naturalmente qui rientriamo in una economia a cascata se partiamo dagli inserzionisti che hanno tutto l’interesse a che questa tecnica si diffonda non solo nei grandi stadi ma un po’ ovunque.

Ci sono dei piccoli centri, specie in alcune zone degli Stati Uniti, come il Colorado, dove le piste di ghiaccio assorbono una grande quantità di energia, troppa per l’economia del paese. Così in alcuni stadi (ad esempio quello di Telluride) sono stati installati impianti basati sul sistema a vortice per risparmiare energia. Quello di Teluride ha ormai più di dieci anni.

Lo stesso è avvenuto a Malmoe, la terza città della Svezia. Qui i giocatori professionisti hanno dichiarato che la qualità del ghiaccio è migliorata in quanto a durezza e durata.

Gunter Pauli fa i conti globali, come sempre, perché la sua visione delle cose si estende nel tempo e nello spazio … e dice: “Si stima che a livello globale ci siano circa 16 mila piste di ghiaccio artificiale. Il risparmio dell’energia, se tutti usassero il sistema a vortice, potrebbe ammontare a circa 200 milioni di dollari l’anno, senza contare che i costi sarebbero ammortizzati in tempi brevissimi grazie ai maggiori introiti pubblicitari.”

Dal ghiaccio al fuoco: in comune sempre i nutrienti naturali e la blue economy. Curiosi? Continuate a leggere.

Al fuoco, al fuoco!

Una delle notizie che riempiono i nostri telegiornali estivi riguarda gli incendi che si sviluppano nelle nostre foreste. Qui non importa da dove il fuoco arrivi e come mai non siano stati arrestati tanti piromani o faccendieri in tutti questi anni, qui importa come fare a prevenire gli incendi e, più in generale, come ci si possa difendere dal fuoco.L’uso dell’amianto è certamente indicato dal punto di vista dei risultati, ma i suoi effetti collaterali sono così gravi da averlo escluso dalle possibilità. In Italia si contano a migliaia i morti per asbestosi, la malattia che insorge quando polveri o filamenti di amianto entrano nel nostro organismo. E non sempre, anzi piuttosto raramente, tutti questi morti hanno avuto giustizia.

Così in Europa e negli Stati Uniti la produzione e l’uso dell’amianto è severamente proibita, il che non toglie, specie da noi, che esso sia presente in moltissime situazioni sfuggite (si fa per dire) alle scarse bonifiche.

Ma c’è anche di peggio: grandi, importanti paesi continuano ad estrarlo: Cina, Russia, India, Brasile e altri ancora.

Ma c’è anche di peggio: grandi, importanti paesi continuano ad estrarlo: Cina, Russia, India, Brasile e altri ancora. Nn è che le industrie abbiano fatto i salti di gioia per i divieti, anzi! Si tratta pur sempre di una sostanza utilizzata ovunque, dalle carrozze ferroviarie alle coperture dei capannoni. Ci sono voluti concordati stragiudiziali da miliardi di dollari per convincere quelle aziende a non usarlo più.

Ecco allora che la scienza ha cercato prodotti chimici alternativi in grado di ridurre i rischi di incendi. E li ha trovati in una famiglia di prodotti a base di bromo e alogeni. Funzionano! Che bello, dice uno, abbiamo trovato la soluzione al problema. Purtroppo queste nuove sostanze si portano dietro un inconveniente mica di poco conto: sono cancerogene.

C’è una storia curiosa a questo riguardo. Si è scoperto che i mammiferi, che vivono oltre il circolo polare artico, accumulano questi prodotti nel loro grasso, con concentrazioni particolarmente elevate negli organi riproduttivi. Come siano arrivati fin lassù è un mistero. Gli scienziati si interrogano se ad estinguere l’orso polare sarà il bromo o la distruzione del loro habitat indotto dai cambiamenti climatici. In realtà è assai probabile che queste sostanze siano finite, grazie alle correnti nei mari artici, dove nuotano i mammiferi, che, proprio a causa dell’emergenza climatica e quindi dello scioglimento dei ghiacci, sono costretti a percorrere a nuoto tratti sempre più lunghi.

Il tentativo di sostituire il bromo con il fosforo ha trovato l’opposizione dell’industria perché l’efficacia è minore.

Adesso incontriamo un nuovo scienziato svedese, che si è occupato degli incendi e di come sia possibile costruire dei ritardanti di fiamma, senza usare sostanze cancerogene o l’amianto. Un ritardante di fiamma, come dice il nome è un sistema per ridurre il più possibile l’infiammabilità di un prodotto.

Quelli maggiormente usati oggi sono i cosiddetti BFR, dive la prima lettera, la ‘B’, sta per Bromo. Sono usati ovunque, perfino nei materassi e nei cuscini sui quali passiamo molte ore della nostra vita. Il brutto è che la scienza e la politica sono perfettamente a conoscenza dei loro effetti nocivi, specie sul sistema nervoso centrale. Basta aprire internet e cercare Ritardanti di fiamma: non ci vuole un genio.

Lo scienziato svedese di cui parlavo è Mats Nilsson, che ha ottenuto dei ritardanti di fiamma o, come lui li definisce, dei fagocitatori molecolari di calore senza usare sostanze tossiche. Il principio è abbastanza semplice da descrivere. Una fiamma per funzionare deve avere a disposizione un combustibile e ossigeno. Se togli l’ossigeno il gioco è fatto.

Bene, Nilsson ha usato scarti alimentari, presi dalla lavorazione vinicola e da quella del succo di agrumi, per trasformare l’ossigeno in anidride carbonica. Il processo è del tutto naturale ed ecocompatibile dal momento che quella CO2 era contenuta nelle piante d’origine e quindi nessuna nuova quota viene introdotta nell’ambiente.

I vantaggi sono evidenti. Intanto i costi molto minori dal momento che, nello spirito della blue economy, vengono presi rifiuti e trasformati in nutrienti (e anche in denaro). Poi, queste sostanze non danneggiano la salute di nessuno e possono essere irrorate sulle foreste in fiamme senza preoccuparsi se là sotto ci sono o no abitazioni e animali. E così l’intero ecosistema non ha da temere da questo intervento.

Vedremo quale enorme vantaggio comporta questa tecnologia naturale, per fare un esempio, nella gestione delle miniere, dove le fiamme e le esplosioni sono estremamente pericolose per la vita di chi ci lavora.

Un altro esempio, dunque, di come le idee della blue economy possano diventare utili in molti sensi, compreso il giusto ritorno economico per chi investirà in queste tecnologie.

Achim Steiner, direttore dell’UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, un'organizzazione internazionale che opera dal 1972 contro i cambiamenti climatici e a favore dell'uso sostenibile delle risorse naturali, ha detto recentemente a proposito della blue economy:

“Molte tecnologie trovano un impiego commerciale. Non si parla più di teoria, queste sono cose reali che stanno accadendo nel mondo reale, nel mercato reale.”

Chissà che venga ascoltato.

Dai pomodori alla bioraffineria

Parliamo adesso di pomodori e di come la loro lavorazione porti ad uno spreco che si potrebbe evitare. Non mi riferisco alla distruzione di tonnellate di pomodori prodotti in eccesso, ma a quelli lavorati dalle aziende, come la UNILEVER, che processa il 6% dei 40 milioni di tonnellate di pomodori lavorati industrialmente.Prendo ad esempio questa azienda perché è ampiamente conosciuta nel mondo, ma il discorso potrebbe essere ripetuto identico per altre. Dalla produzione di sughi e passate rimangono circa 30 mila tonnellate l’anno di bucce. Cosa se ne fa? La maggior parte viene semplicemente portata via con le acque di scolo mentre il 3% viene portato in discarica. Insomma una grande quantità di materia prima semplicemente buttata via.

E cosa, invece, se ne potrebbe fare?

E cosa, invece, se ne potrebbe fare?Sono ottima fonte di antiossidante di protezione contro i raggi Ultravioletti, ma anche di un colorante rosso naturale che potrebbe venire impiegato per molti prodotti surgelati: dal salmone, alle fragole, ai gelati.

Oppure si potrebbe produrre un rossetto del tutto naturale. Se le donne sapessero – ci dice Pauli – cosa i rossetti in commercio contengono (Zinco, Titanio, Ferro, Piombo), la versione fatta con le bucce di pomodoro sbaraglierebbe la concorrenza.

Uno dei coloranti naturali più utilizzati nel mondo è il licopene, che si ottiene da una vasta gamma di frutti, ma in particolare dai pomodori. Oltre che come colorante viene usato nelle creme solari. Se un’industria facesse solo questo, non avrebbe un sufficiente ritorno economico. Ma se l’attività fosse affiancata alla produzione di conserve, il licopene verrebbe ricavato dai rifiuti di quest’ultima catena produttiva. Rifiuti che diventerebbero dei nutrienti, come ormai sarete stanchi di sentire a proposito della blue economy. Se poi le due azioni fossero portate avanti dalla stessa azienda, magari con i campi di coltivazioni a pochi passi, crollerebbero molti costi, non ultimo quello del trasporto.

Se cercate in rete “licopene” troverete che questa sostanza viene usata principalmente come integratore alimentare.

C’è stato uno studio, pubblicato qualche anno fa da ricercatori della Statale di Milano, che, oltre al licopene, ha scoperto che le bucce di pomodoro contengono sostanze con le quali è possibile creare un compost, definito super-fertilizzante, perché in grado di fertilizzare il terreno, ma anche di eliminare batteri nocivi per le colture.

«Da una biomassa di cui oggi ci si preoccupa solo di ridurre i costi di smaltimento – dice la responsabile del progetto, Barbara Scaglia - si potrebbe ottenere un prodotto da utilizzare nelle coltivazioni, con vantaggi economici e ambientali».

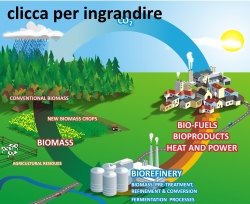

Questo modo di pensare, cioè di rifiuti che diventano risorse, richiama l’idea di bioraffineria. Vediamo di cosa si tratta e, soprattutto, se è una strada percorribile anche nella pratica.

Questo modo di pensare, cioè di rifiuti che diventano risorse, richiama l’idea di bioraffineria. Vediamo di cosa si tratta e, soprattutto, se è una strada percorribile anche nella pratica. Cos’è una raffineria? E’ un sistema di produzione che trasforma un prodotto grezzo in uno commerciabile, ad esempio il petrolio grezzo nei suoi componenti ben conosciuti, oppure l’estrazione di saccarosio dai vegetali.

Una bioraffineria fa tutto questo usando come nutrienti gli scarti di altre lavorazioni oppure producendo di più con ciò che era stato già lavorato o utilizzato. Vi ho parlato qualche puntata fa dello spreco di legno per produrre carta (e su questo tema della carta torneremo ancora). L’idea di bioraffineria nasce con Carl Goeran Hedén, svedese. Tra i suoi progetti, c’è quello di estrarre dal legno non solo cellulosa, ma anche lignina, emicellulosa, lipidi e oli essenziali, riducendo quasi a zero i residui, mentre triplica la produzione e quindi gli introiti.

E con i pomodori? Potrebbe funzionare? Vediamo alcuni dati forniti dalla Food and Agricultural Administration, la FAO, l’organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di alimentazione e agricoltura. Nel mondo ci sono circa 3,6 milioni di ettari destinati alla coltivazione del pomodoro, un territorio grande quasi come la Danimarca. Ne escono 150 milioni di tonnellate di pomodori, 10 milioni provengono dagli Stati Uniti. Gli scarti, che, come abbiamo visto si potrebbero usare in molti modi, sono circa 2 milioni di tonnellate l’anno, una cifra impressionante e straordinaria se vediamo quelle bucce come delle risorse e non come qualcosa di inutile da buttare via.

Le differenze sono sulle materie prime. Si passerebbe da circa 2600 $ a tonnellata per i pigmenti attualmente in uso a solo 1000 $ la tonnellata: in effetti trattandosi di materiali di scarto, la sola spesa sarebbe quella del trasporto. Gunter Pauli e la sua associazione si lanciano in previsioni di guadagni molto elevati, che, nel posto giusto, come in Brasile dove attualmente UNILEVER ha uno stabilimento, potrebbe far nascere almeno 100 mila posti di lavoro.

Io non so se queste cifre sono esatte o quanto meno giustificate, tuttavia credo che valga la pena approfondire la questione, soprattutto da parte di aziende che vogliano intraprendere un’avventura come quelle già descritte in queste puntate sulla blue economy. E’ vero che gli scarti della coltivazione di pomodoro sono poco più di un decimo di quelli generati dalla coltivazione del caffè, che resta uno dei grandissimi progetti della blue economy già implementate nella società, ma se pensate a tutti i prodotti che in qualche modo hanno a che fare coi pomodori, dai sughi al ketchup, la quantità di coloranti ricavabili fornirebbero ai produttori di rossetti tutta la materia prima che serve loro.

Ora, io mi rendo conto che questi discorsi sembrano ipotetici e solo delle belle storie da raccontare davanti al camino acceso o all’ombra di un platano in campagna. Ecco allora una storia vera, anzi verissima che si è svolta nel nostro paese, in Sardegna a Porto Tolles ed ha avuto come protagonista Catia Bastioli. Di lei ho già parlato a lungo introducendo il discorso sulla blue economy e ho espresso tutta la mia ammirazione per questa donna straordinaria, alla quale si devono decine di brevetti nello spirito più puro della sostenibilità. Ma andiamo con ordine e trasferiamoci in Sardegna, per capire cosa è successo.

Il team di Novamont (guidato da Catia) dispone di 1000 brevetti sulla proprietà intellettuale. Il primo passo è stato quello di acquisire un vecchio impianto petrolchimico con l’idea di riconvertirlo in una struttura per trattare materie prime di origine biologica. Già, ma quali? I sardi bevono troppo poco caffè per far funzionare un impianto da 360 mila tonnellate l’anno. Del resto l’isola ha puntato le sue fiches sul turismo grazie alle meraviglie di cui la regione dispone. E così 700 km² di terreno fertile sono rimasti incolti. Poi è arrivata la crisi finanziaria del 2008 e anche il turismo ha rallentato.

Il team di Novamont (guidato da Catia) dispone di 1000 brevetti sulla proprietà intellettuale. Il primo passo è stato quello di acquisire un vecchio impianto petrolchimico con l’idea di riconvertirlo in una struttura per trattare materie prime di origine biologica. Già, ma quali? I sardi bevono troppo poco caffè per far funzionare un impianto da 360 mila tonnellate l’anno. Del resto l’isola ha puntato le sue fiches sul turismo grazie alle meraviglie di cui la regione dispone. E così 700 km² di terreno fertile sono rimasti incolti. Poi è arrivata la crisi finanziaria del 2008 e anche il turismo ha rallentato. Il team della Bastioli ha analizzato le risorse e alla fine ha scoperto che il Cynara cardunculus ha doti nascoste di primo livello. Ma chi è questo Cynara? Non è altro che il cardo, che invade i terreni dopo che non sono più coltivati. Ce n’è ovunque e la sua produzione è davvero poco costosa. Ma la scoperta importante è che dal cardo si possono ricavare nutrienti che possono essere trasformati in proteine, mangimi per animali, plastiche, lubrificanti, erbicidi ed elastomeri (cioè le sostanze con proprietà di deformarsi come quelle alla base delle gomme).

Il vecchio impianto apparteneva all’ENI, che ha calcolato che la conversione sarebbe costata molto meno dello smantellamento, anzi sarebbe stata per ENI un investimento.

Questa bioraffineria è stata inaugurata il 16 giugno 2014, producendo una serie di cambiamenti notevoli.

Anzitutto molti soldi che prima finivano nei conti correnti dei petrolieri, adesso vanno ai contadini sardi. I cardi sono piante perenni che non hanno bisogno di preparare il terreno, ararlo, concimarlo, irrigarlo, coprirlo di pesticidi.

E poi ci sono i confronti con le raffinerie tradizionali. Queste convertono due milioni e mezzo di nafta in 700 mila tonnellate di prodotti chimici. Il rapporto insomma tra materia prima (costosa ed inquinante come la nafta) e prodotti ottenuti è del 28%. La bioraffineria gestita da Matrica, la joint venture creata allo scopo, trasforma 360 mila tonnellate di cardi in 350 mila tonnellate di nutrienti, plastiche e sostanze chimiche, con un rapporto che è molto vicino al 100%.

I posti di lavoro vengono tutelati, la natura può seguire i suoi percorsi evolutivi e si liberano anche fondi per bonificare le vecchie raffinerie di petrolio dismesse.

Insomma una bella storia, che diventerebbe una favola in grande stile se solo alcune grandi aziende come UNILEVER seguissero l’esempio di Catia Bastioli.

Il tutto avviene nel pieno spirito di una blue economy, che punta a soddisfare i bisogni basilari di tutti, a mantenere sano il pianeta su cui viviamo e di farlo con quello che si ha a disposizione in loco … compresi i cardi.

Miniere

Dedichiamo il resto dell’articolo alle miniere.Curiosamente quando si parla di miniere la prima cosa che viene in mente è il carbone. Non so perché sia così. Forse per quelle immagini di nostri connazionali che uscivano dalle viscere del Belgio con la faccia nera e in mezzo due occhi sempre stanchi e spaventati. O per i racconti delle malattie che qualche zio emigrato aveva contratto: la pneumoconiosi, tipica sindrome legata alle condizioni di vita dei minatori.

A Donetsk, in Ucraina, fa bella mostra di sé una statua al minatore, il quale tuttavia non porta strumenti di protezione. Di statue simili ce ne sono ovunque, dalla Norvegia agli Stati Uniti, compresa l’Italia.

A Donetsk, in Ucraina, fa bella mostra di sé una statua al minatore, il quale tuttavia non porta strumenti di protezione. Di statue simili ce ne sono ovunque, dalla Norvegia agli Stati Uniti, compresa l’Italia.La storia del lavoro in miniera è costellata di morti, di tante morti, a centinaia, addirittura a migliaia, come è avvenuto un secolo fa in Francia. E non è che le cose siano molto cambiate con l’avvento delle moderne tecnologie. Per non andare lontano, ricordiamo la tragedia a Soma, in Turchia, nel 2014 con quasi 300 morti. Nella stessa Ucraina nel 2000, 80 persone hanno perso la vita.

Poi c’è la Cina, dove i disastri non si contano, dal momento che si tratta del paese che più di ogni altro sfrutta la ricca riserva di carbone nel sottosuolo arrivando a produrre quasi tre quarti della propria energia elettrica con questo tipo di combustibile.

Lasciando stare per un momento l’impatto devastante sull’inquinamento locale e, più in generale, sui cambiamenti climatici, le stime ufficiali parlano di circa 6 mila morti l’anno nelle miniere, anche se quelle non ufficiali fanno salire la cifra a 20 mila. L’ultima tragedia ufficiale è di pochi mesi fa, novembre 2019, con 15 morti.

Le miniere tuttavia non servono solo ad estrarre carbone. Sono dei buchi nel terreno che permettono di tirare fuori dal sottosuolo qualsiasi cosa sia utile per la società in cui viviamo. Si estraggono metalli con sui si fabbricano le merci che maneggiamo, si estraggono sostanze preziose, oro, diamanti, platino da convertire in denaro, si estrae l’Uranio per far funzionare le maledette centrali nucleari a fissione o, in alcuni casi, per costruire bombe che diano a tutti la sicurezza che la razza umana può essere spazzata via molto velocemente dal pianeta che abita.

Tutte le attività minerarie presentano problemi ambientali. Ho già raccontato, anche se molto tempo fa, quello che avviene in Niger nelle miniere di Uranio gestite dall’azienda di stato francese Areva.

L’uranio viene estratto anche da siti a cielo aperto. Non è mai una passeggiata, perché i rischi legati a questa attività sono numerosi e molto elevati. Il minerale infatti emette un gas, il radon, che è radioattivo e altamente cancerogeno. Per molti esperti si tratta della seconda causa di tumore ai polmoni dopo il fumo di sigaretta. E non è l’unica iattura, perché dal decadimento dell’uranio derivano altri prodotti pericolosi per la salute dei minatori. Se poi, a gestire l’estrazione ci sono aziende che badano esclusivamente al profitto, fregandosene bellamente di ogni possibile danno collaterale, la questione diventa insostenibile. E’ quello che è successo in Niger. Questo paese è uno dei grandi esportatori di uranio nel mondo. Il colosso francese AREVA cambia il proprio nome nel 2017 in ORANO e si concentra sul nucleare cedendo alcuni rami d’azienda. La nuova denominazione non cambia però i metodi che avevano portato a numerose denunce contro questa azienda. ORANO gestisce, attraverso delle controllate, alcune miniere di Uranio nella zona di Akokan. La città nigerina, da molto tempo, è fortemente contaminata se è vero che già nel 2003, e poi nel 2007, vengono rilevati livelli di radioattività 100 volte superiori a quelli sopportabili dall’uomo. La ditta francese - che è controllata dallo Stato e che ha interessi minerari molto estesi, dal Sud Africa alla Namibia, alla Giordania, ecc - aveva dichiarato di aver provveduto a bonificare la zona, ma nel novembre 2009 Greenpeace aveva condotto una nuova misurazione scoprendo che il livello di radioattività era effettivamente cambiato, ma in peggio, raggiungendo il valore pazzesco di 500 volte quello di fondo. Perché questa contaminazione? Semplice: perché gli scarti e i detriti radioattivi venivano utilizzati per la pavimentazione di strade e parcheggi o per la realizzazione di terrapieni.

Ci sono altri paesi africani che si gettano nell’avventura delle miniere di Uranio, spinti dal desiderio di arricchirsi velocemente, rilasciando con estrema facilità concessioni a compagnie minerarie straniere. Ci vorrebbe un governo di ferro a controllare il tutto, ma capita spesso che l’esecutivo sia sufficientemente debole o corrotto da non essere in grado di fermare compagnie smaliziate e ricchissime, con una terribile fretta di cominciare a incassare.

E sembra così ripetersi una vecchia storia che coinvolge altre popolazioni native, come i Navajo negli Stati Uniti, decimati da malattie facilmente riconducibili ad una gestione folle delle moltissime miniere di Uranio nella zona.

Circa 4 miliardi di tonnellate di Uranio sono state estratte da quelle miniere e i Navajos ne hanno respirato la polvere, bevuto l’acqua inquinata, coltivato campi contaminati, mangiato carni di animali contaminati, addirittura costruito abitazioni con materiali radioattivi. Nel 1990 una legge riconosceva agli indiani il danno arrecato.

E’ sempre sperabile che gli errori servano da insegnamento perché non vengano poi ripetuti. Ma quando ci sono di mezzo i soldi è difficile che la saggezza e il buon senso prevalgano.

Adesso ci spostiamo in un altro angolo del mondo e prendiamo in esame altre miniere che non servono a produrre energia, ma solo a ricavare metalli preziosi. Arriviamo così in Sud Africa nelle miniere d’oro vicine a Johannesburg.

Credo sia noto che l’oro è stato per un lunghissimo periodo il contrappeso delle monete che le banche dei vari paesi emettevano. Significa che la quantità totale della valuta emessa doveva essere coperta da un controvalore in oro. Oggi questa regola non c’è più e, anche se le banche centrali possiedono ancora riserve auree a garanzia del valore delle proprie valute, il volume di queste riserve è andato via via calando a causa della progressiva coniazione di moneta in assenza di controvalore aureo o di qualunque altro metallo.

L’oro è comunque considerato un bene estremamente prezioso, probabilmente anche per il fatto che il suo valore si mantiene inalterato nel tempo almeno in lunghi periodi e comunque esso non è influenzato dall’andamento dei mercati azionari.

Certo, come ogni bene, è soggetto al rapporto domanda/offerta. Per questo le estrazioni d’oro sono ponderate attentamente: aumentarne la produzione significa spesso farne crollare il prezzo.

Da dove viene l’oro che troviamo nei nostri negozi? Quali paesi hanno la fortuna di avere sotto i propri piedi le famose pepite?

Accorgimenti per le miniere

Fino a qualche tempo fa era il Sud Africa a coprire d’oro il pianeta. Da quel paese, e precisamente dalla zona di Johannesburg, proveniva il 75% del metallo destinato al mercato. Oggi le cose sono cambiate e il paese di Nelson Mandela non figura ai primi tre posti. Dal 2007 la Cina ha preso il sopravvento anche in questa speciale classifica (nel 2014 sono state estratte 450 tonnellate dal suo sottosuolo). A seguire l’Australia (270 tonnellate), la Russia (245), gli Stati Uniti (211 ton). Altri paesi in cui le miniere fruttano raccolti importanti sono, Canada (160) il Perù e Sud Africa (150).L’Italia ha modeste miniere d’oro, in compenso è il primo paese in quanto a trasformazione dell’oro in merci da immettere sul mercato. Ne lavora circa 500 tonnellate l’anno.

Tra i metalli preziosi non c’è solo l’oro. C’è anche il platino, estratto con grande abbondanza in Sud Africa. La tecnica estrattiva e quindi i problemi da superare sono gli stessi dell’oro.

Qualche anno fa la stampa internazionale ha raccontato quello che è avvenuto proprio in Sud Africa, dove moltissimi lavoratori delle miniere di platino erano scesi in sciopero a causa dei bassi stipendi e della moltitudine di licenziamenti che c’erano stati. Purtroppo la questione, cominciata in una miniera di platino a 100 km da Johannnesburg, dove lavoravano oltre 3.000 minatori, ha avuto un accompagnamento di decine di morti e non è finita là. Particolarmente cruento, e per questo diventato un emblema della situazione, è stato quello che è avvenuto nell’agosto 2012 a Rustenberg, nella regione Marikana, dove si sono avuti 40 morti e 70 feriti.

Alla base delle rivendicazioni sindacali, l’esagerato divario tra il profitto della proprietà e la miseria delle paghe dei minatori. A ciò si aggiunge il fatto che, secondo alcuni filmati trasmessi dall’inglese Channel4, i minatori sarebbero stati massacrati mentre fuggivano, non rappresentando quindi alcuna minaccia per le squadre di polizia schierate a difesa della proprietà.

Come detto, le condizioni dei minatori sono le stesse per le miniere d’oro e anche in alcune di queste è esplosa la protesta. Nel giugno 2013 la Modder East, società che è proprietaria di alcune miniere, aveva licenziato oltre mille minatori dopo uno sciopero, definito selvaggio. Questa è stata una miccia che ha innescato gli scioperi negli altri siti.

Questi drammi hanno fatto venire alla luce anche per chi in Sud Africa non bazzica di frequente, il coinvolgimento di parte dell'establishment del nuovo Sudafrica post-apartheid nella concentrazione della ricchezza nelle mani di una ristretta elite.

Fin qui abbiamo parlato della situazione spesso difficile degli uomini nelle miniere. E come interviene l’attività mineraria in Sud Africa sull’ambiente?

Le miniere d’oro a Johannesburg

I dintorni di Johannesburg sono ideali per girarvi un film di fantascienza. A qualche decina di km dalla più grande città industriale del Sud Africa, infatti, ci si trova in cima ad una montagna di scorie di miniera, che contengono un grammo di oro ogni tonnellata di terra. Le miniere sono là sotto, entrano nella terra in profondità per almeno 4 km, dove le condizioni di vita sono improbabili. Una temperatura di 50°C rende l’aria irrespirabile per le 20 mila persone che ci lavorano. occorre abbassare la temperatura e questo lavoro viene fatto da enormi macchine raffrescatrici (degli enormi condizionatori, insomma).

I dintorni di Johannesburg sono ideali per girarvi un film di fantascienza. A qualche decina di km dalla più grande città industriale del Sud Africa, infatti, ci si trova in cima ad una montagna di scorie di miniera, che contengono un grammo di oro ogni tonnellata di terra. Le miniere sono là sotto, entrano nella terra in profondità per almeno 4 km, dove le condizioni di vita sono improbabili. Una temperatura di 50°C rende l’aria irrespirabile per le 20 mila persone che ci lavorano. occorre abbassare la temperatura e questo lavoro viene fatto da enormi macchine raffrescatrici (degli enormi condizionatori, insomma).C’è un po’ di tutto qui: l’enorme dispendio di energia per farle funzionare, le condizioni drammatiche di lavoro degli operai, la situazione ambientale dopo l’uso di queste miniere, perché non si capisce come sia possibile restituire al terreno la situazione prima del primo buco.

Ora incontriamo dei minatori straordinari, che non sono umani, ad esempio i licheni. Si tratta di organismi straordinari, che sono serviti sia come cibo in caso di grandi carestie, sia come indicatori della qualità dell’aria, per la loro capacità di assorbire inquinanti e metalli presenti nell’atmosfera. Ma, per quello che qui ci interessa, essi estraggono dalle pietre alcune molecole inorganiche, come il magnesio, per sostenere il loro sistema vitale. Anche i batteri riescono a separare i metalli con un sistema chiamato chelazione. Questo processo è usato anche in medicina per curare intossicazioni da metalli.

E l’uomo? Usa anch’egli processi naturali non invasivi? No, lui usa la dinamite.

Da qui si comincia a capire come la trasformazione dell’attività mineraria in un’azione sostenibile e non invasiva sia probabilmente impensabile, ma forse sarà possibile inventarsi una strategia che renda meno drammatiche le sue conseguenze.

I grandi vantaggi dell’estrazione dell’oro sono, da un lato, come già abbiamo visto, l’enorme differenza tra profitto e spesa per la manodopera e anche il fatto che a nessuno viene chiesto di compensare i guasti ambientali che ricadono sulle comunità locali. Se così fosse certo i ricavi delle miniere calerebbero drasticamente.

Quando l’oro grezzo arriva in superficie, si porta dietro sempre una dotazione naturale di Uranio. Le scorie, tutte le scorie, sono abbandonate sulla superficie, comprese quelle sostanze radioattive che si infiltrano nell’aria e nell’acqua rendendo il pericolo di contaminazione e quindi di tumori e leucemie sempre più reale.

Molte organizzazioni internazionali hanno denunciato la situazione, chiedendo alle compagnie di intervenire per ridurre il livello di rischio. Ma intervenire costa un sacco di soldi e questo rappresenterebbe una voce negativa nell’impresa di fare sempre più profitti. La discussione dunque non è nemmeno mai arrivata ai tavoli dei consigli di amministrazione.

Ora provate a immaginare una miniera ricca d’oro, a 4 e più km di profondità. Per pomparvi acqua ed aria servono circa un milione e mezzo di dollari al giorno di energia. L’aria che esce dalle gallerie si porta dietro ogni anno 100 mila tonnellate di metano, cifra destinata a crescere ogni volta che un nuovo pozzo viene aperto.

A parte il fattore inquinante come potente gas serra, il metano è un fortissimo fattore di rischio per le esplosioni. Per questo le attrezzature (dei minatori e gli strumenti di scavo) non devono correre il rischio di fare scintille e sono quindi realizzati con sostanze come il rame, il berillo e il titanio che ne aumentano di molto i costi.

Ma c’è dell’altro. Estrarre oro (e qualsiasi altra cosa) da una miniera costa in termini di acqua usata. Nella zona di Johannesburg l’agricoltura è stata privata dell’acqua che viene pompata nelle miniere. Un fiume è stato deviato dal suo corso per questo. L’inquinamento conseguente fa il resto. Nella zona non è possibile coltivare nulla né allevare bestiame.

E poi c’è il problema dell’energia elettrica. Come già detto le operazioni di estrazione, ma anche quelle di trasporto dell’oro grezzo in superficie e di qui ai posti dove viene lavorato, costano una enormità di energia elettrica. La rete elettrica sud africana sembra essere sovraccarica e ci sono miniere costrette a chiudere per qualche giorno a causa della mancanza di elettricità.

Non finisce qui. Chi ha visitato le miniere riferisce che, oltre a quanto già detto, vanno considerate le nuvole di polvere di uranio, la desertificazione, le voragini nel terreno, l’accumulo di uranio in canali navigabili e nel terreno. E poi ci sono i problemi sociali, derivanti dalla sistemazione dei minatori in ostelli che sembrano fatti apposta per trasmettere ogni sorta di malattie. Insomma un degrado ambientale e umano più che evidente.

Ma è meglio mantenere anche in queste situazioni un atteggiamento positivo e seguire quanto di buono, poco o tanto che sia, si sta facendo.

In effetti la cosa migliore sarebbe quella di poter considerare queste fessure nel terreno come le ferite che la chirurgia pratica sugli ammalati. Una volta effettuata la cura, vengono richiuse perché possano guarire. Allo stesso modo le miniere dovrebbero essere richiuse una volta esaurita l’attività estrattiva.

Contemporaneamente andrebbero studiate e messe a punto tecnologie applicabili e soluzioni a basso costo che riducano le spese enormi di questa impresa, in modo da poter indirizzare una parte dei redditi alla sostenibilità del business.

Si potrebbe procedere per gradi, un problema alla volta, ma si può davvero fare?

Il metano delle miniere

Cominciamo con il metano che alle miniere nessuno pensa di poter catturare perché la sua concentrazione è troppo bassa (inferiore allo 0,2%) e così viene pompato in atmosfera. Come detto si tratta di un gas, che produce 21 volte più effetto serra della CO2. Se questo gas venisse catturato in qualche modo, darebbe una serie di vantaggi non indifferenti. Il primo è quello legato ai vari protocolli da quello di Kyoto in poi, che prevedono l’assegnazione di certificati, di crediti, di bonus per ogni impresa che sappia ridurre l’effetto serra. I crediti sono calcolati in m³ equivalenti di CO2. Ogni m³ di metano rende pertanto quanto 21 m³ di CO2.Il secondo vantaggio è che con il metano si può produrre energia elettrica, evitando così di spendere i soldi per quella acquistata dalla Eskom, la più grande società energetica del continente. Di sicuro, questa seconda strada è più redditizia e meno macchinosa di quella dei crediti. Certo servirebbe una tecnologia a basso costo in grado di purificare maggiormente l’aria estraendo così una maggiore quantità di metano.

C’è una società svedese che si chiama Durr-Megtec System, una grande società che fornisce una serie molto grande di strumenti e servizi. Tra questi una tecnologia per la purificazione dell’aria, in grado di abbattere la concentrazione di metano fino allo 0,1% senza immissione di energia nel processo. Tra il 1983 e il 1985 la centrale elettrica australiana di West Cliff Collier costruì due impianti capaci di produrre quasi 14 MW, per utilizzare il metano contenuto nell’aria per la ventilazione. Alla base di questa tecnologia c’è un sistema capace di catturare anche piccole percentuali di metano in grandi volumi di aria. E questa è la tipica situazione delle miniere. La centrale australiana, pur usando volumi di aria nettamente inferiori a quelli presenti nelle miniere, riduce le emissioni di metano di 200 mila tonnellate di CO2 equivalente ogni anno. E fa profitto.

C’è una società svedese che si chiama Durr-Megtec System, una grande società che fornisce una serie molto grande di strumenti e servizi. Tra questi una tecnologia per la purificazione dell’aria, in grado di abbattere la concentrazione di metano fino allo 0,1% senza immissione di energia nel processo. Tra il 1983 e il 1985 la centrale elettrica australiana di West Cliff Collier costruì due impianti capaci di produrre quasi 14 MW, per utilizzare il metano contenuto nell’aria per la ventilazione. Alla base di questa tecnologia c’è un sistema capace di catturare anche piccole percentuali di metano in grandi volumi di aria. E questa è la tipica situazione delle miniere. La centrale australiana, pur usando volumi di aria nettamente inferiori a quelli presenti nelle miniere, riduce le emissioni di metano di 200 mila tonnellate di CO2 equivalente ogni anno. E fa profitto.Ma questa potrebbe essere la soluzione anche per le miniere di Johannesburg. Fatti due calcoli alla buona, le tecnologie della Durr-Megtec potrebbero consentire alle industrie minerarie di produrre da 100 a 180 MW di potenza elettrica, circa la metà del loro fabbisogno complessivo.

Oltre agli evidenti vantaggi ambientali, non può sfuggire che questa tecnologia porterebbe anche un guadagno economico notevole sul quale converrebbe investire. Ma le compagnie minerarie hanno un solo obiettivo, che è l’attività principale, quella estrattiva. Qualcuno, prima o poi, si renderà conto che la scelta più razionale è quella di catturare il metano, sia per guadagnare sullo scambio di crediti di carbonio e per la disponibilità di energia, sia per la sopravvivenza del pianeta. E’ una grande opportunità che aspetta solo di essere colta.

Un secondo problema che si potrebbe affrontare è quello dell’acqua. Sappiamo bene quanto prezioso questo liquido stia diventando in ogni angolo del pianeta per via dell’inquinamento sempre più diffuso delle fonti d’acqua e delle falde. Il Sud Africa non fa certo eccezione.

Le attività di estrazione dell’oro utilizzano (come del resto tutte le miniere) quantità d’acqua pura molto importanti. Infatti dalle fessure delle profondità del terreno esce un’acqua pura, pulita, priva di batteri, un’acqua insomma buonissima. Le due miniere di Drienfontein e Kloof ne buttano via circa 100 mila m³ al giorno. Il motivo è che l’acqua che viene usata per la lavorazione nelle miniere è altamente inquinata e le leggi prevedono che non possa essere immessa nell’ambiente se la concentrazione di inquinanti non scende sotto un certo valore. La pratica dunque è quella di mescolare questa acqua tossica con quella pura per abbassare i valori al di sotto dei limiti imposti dalle leggi.

Questo sembra davvero assurdo, anche perché la spesa per pompare l’acqua pura e renderla tossica, è altissima (si tratta per le due miniere citate di circa mezzo miliardo di dollari l’anno).

La strada migliore dovrebbe essere quella di usare sistemi alternativi, non invasivi e poco costosi, per ripulire l’acqua e usare quella pura come fonte di reddito, vendendola ad esempio alle città sud africane in bottiglia. E’ la strada attuata a Las Gaviotas in Colombia, storia fantastica che vi ho raccontato nelle puntate sulla blue economy a proposito di Paolo Lugari.

Resta il problema di come ripulire l’acqua dalle scorie della lavorazione nelle miniere. E proprio di questo abbiamo parlato questa sera, individuando nella teoria dei vortici la soluzione. Ricorderete l’azienda Watreco e la sua politica aziendale in questo senso.

La tecnologia usata dall’azienda svedese è la stessa che potrebbe eliminare le scorie di uranio e delle altre schifezze dall’acqua inquinata delle miniere. I vantaggi sono evidenti anche in termini di energia spesa, dal momento che i sistemi con vortici sono a basso consumo e quindi del tutto vantaggiosi. Anche in termini di soldi. Qualcuno ha calcolato che bastano 12 mesi per ammortizzare l’investimento.

Certo le teste che dirigono le miniere dovrebbero cambiare e rendersi conto dei vantaggi enormi sia in termini di affari che di benessere legati a queste nuove attività. Pulire l’acqua a basso costo e venderne di pura in quantità molto alte farebbe bene anche all’ambiente, ai lavoratori e, forse, comincerebbe a costruire una reputazione migliore perfino alle attività estrattive delle miniere d’oro.

Resta da affrontare l’ultimo problema, forse il più complicato: quello delle scorie.

E’ un fatto che, assieme all’oro, vengano estratti altri metalli come tallio e rame, ma soprattutto uranio. La preoccupazione è che questo materiale resta a disposizione della natura, abbandonato e finisce quindi in lagune e fiumi contaminando regioni intere.

Timori reali o ingiustificati? Ed è poi possibile trattare questi metalli con tecniche sostenibili?

Uranio e miniere risparmiose

Perché mai le compagnie minerarie dovrebbero preoccuparsi degli scarti lasciati sul terreno? Se è vero che la presenza di materiali inquinanti, come l’uranio, sono evidenti, prima o poi le compagnie saranno chiamate a sistemare la questione. Il giorno in cui le società quotate sul mercato informeranno i propri consigli di amministrazione dei rischi che corrono, saranno costretti a prevedere delle perdite, legate alle spese necessarie per risanare l’ambiente. E allora non è certo difficile immaginare cosa potrà accadere alle azioni di quelle stesse società.C’è una reazione chimica, chiamata chelazione, durante la quale una sostanza, il chelante, abbraccia e lega un’altra sostanza come le chele del granchio, da cui appunto il nome. La struttura che si forma è stabile e inerte e può essere isolata facilmente.

Da qualche decennio questa tecnologia viene utilizzata per l’isolamento di metalli preziosi e di componenti tossici come l’uranio, il tallio, il piombo.

A Woburn, cittadina di 40 mila abitanti nel Massacchussets, c’è un’azienda che si chiama Prime Separations. Aperta nel 2003 ha messo insieme un team di tecnici e scienziati con lo scopo di applicare la chelazione in processi industriali o comunque produttivi e utili. Hanno un sito, ve lo leggo come è scritto, primeseparations.com, in inglese, che potete visitare per rendervi conto di quello che fanno.

Ancora una volta il processo nasce dall’osservazione di fenomeni naturali. Ci sono alcune specie di funghi in grado di recuperare il rame, i gerani recuperano il piombo con un’efficienza milioni di volte superiore delle fonderie dove vengono lavorati i minerali grezzi.

Uno dice: “E le miniere? Cosa c’entrano?”.

Come sempre, dobbiamo riflettere sul futuro, anche abbastanza lontano. Anche l’oro è una risorsa fossile non rinnovabile. Prima o poi le scorte si esauriranno o magari diventerà così costoso estrarlo che non varrà più la pena. Alcuni analisti assicurano che questo accadrà entro 50 anni.

L’uso delle tecniche chelanti può fornire un’alternativa che permetterà di estrarre altri metalli preziosi come l’uranio, il tallio e qualsiasi altro elemento si possa vendere in forma pura. In particolare gli incassi immediati potrebbero servire per bonificare la zona e renderla pronta per un nuovo utilizzo e eviterebbe di vedersi costretti a pagare carissimo l’inquinamento prodotto nei decenni passati.

E così un’altra ricchezza si aggiungerebbe al resto, quella del valore dei terreni che oggi non valgono nulla. E’ un po’ quello che è avvenuto a Las Gaviotas. Vi ho raccontato come quella savana, comprata per 6 dollari l’ettaro, oggi nel vale almeno 20 mila, per aver reso il territorio abitabile, ricco di risorse primarie come l’acqua e di conseguenza il cibo.

Abbiamo visto che uno dei punti di debolezza dell’attività mineraria è l’enorme consumo di energia elettrica per le varie funzioni necessarie. La domanda è: “Non si potrebbe risparmiarne un po’?”. Le risposte sono diverse. Vediamone alcune.

Anche qui si fa riferimento a studi che la scienza ufficiale cerca di mettere in un angolo. Parliamo di Jay Harman, lo studioso che si è ispirato alla forma delle conchiglie Nautilus per ottenere un aumento del 20-30% dell’efficienza delle pale di ventilatori, miscelatori e altri oggetti simili.

Anche qui si fa riferimento a studi che la scienza ufficiale cerca di mettere in un angolo. Parliamo di Jay Harman, lo studioso che si è ispirato alla forma delle conchiglie Nautilus per ottenere un aumento del 20-30% dell’efficienza delle pale di ventilatori, miscelatori e altri oggetti simili.E ancora una volta la teoria dei vortici potrebbe tornare utile. Nelle profondità della miniera, una macchina è costretta a produrre ghiaccio per mantenere la temperatura a livelli sopportabili. Lo fa con un’acqua ricca di particelle d’aria. La tecnologia dei vortici, come visto in precedenza, è in grado di far risparmiare dal 20% al 40% dei costi energetici.

Le miniere sono sempre sedi di correnti d’aria. Queste potrebbero essere sfruttate per far girare qualche turbina ad alta efficienza, dotate di un sistema contro la resistenza fluidodinamica. Questa è un’altra delle innovazioni descritte dalla blue economy, osservando il comportamento in mare delle balene.

E poi pensiamo alle temperature. Oggi esistono scambiatori di calore che riescono a fornire energia con un differenziale di pochi gradi soltanto. Tra l’interno e l’esterno delle miniere la differenza di temperatura è di 20°C. Gli scambiatori di calore non sono certo una novità, ma sono ancora poco utilizzati nelle miniere, tranne in alcune regioni del Nord Europa (Germania e Olanda) che forniscono acqua calda alle zone circostanti.

Come vedete ci sono tante possibilità e tutte, se avete seguito le ultime puntate di questa trasmissione, rientrano nei principi della blue economy.

La storia sulle miniere che ho cercato di raccontarvi è solo un esempio di come si possa migliorare la situazione intervenendo con tecniche poco costose e sicuramente redditizie senza usare fonti fossili, senza violentare la terra e mettere a disagio, per usare un eufemismo, le popolazioni locali.

Tutto quello che abbiamo visto finora va bene, ma c’è ancora qualcosa che preoccupa.

La Gold Fields è una delle maggiori società minerarie del mondo (quotata in borsa sia a Johannesburg che a New York); ha 20 mila dipendenti, fattura circa 2600 miliardi di dollari l’anno (bilancio del 2018) e gestisce una decina di miniere sparse in Sud Africa, Australia, Ghana e Perù. Oltre alle miniere, possiede anche terreni. Vicino a Johannesburg ne ha 70 mila ettari. Queste proprietà le sono state vendute dai contadini, impossibilitati a produrre qualsiasi cosa per via di tutte le male grazie che l’estrazione mineraria si porta dietro, come visto fin qui.

Al momento, una parte di questi terreni sono destinati alla coltivazioni di rose, ma l’intenzione è quella di piantare qualche tipo di coltura che produca biocombustibile secondo la moda del momento. Che è poi quello che abbiamo visto accadere in larghe regioni del mondo, colpite da quel cancro sociale che è il land grabbing. Una nazione in cui si fatica a sfamare i bambini dovrebbe avere ben chiare le priorità. Tra queste non può venire prima la necessità di far girare i motori rispetto a quella di produrre cibo. Purtroppo però una larga parte di quei terreni non è coltivabile per la semplice ragione che sono inquinati dalle scorie di cui abbiamo parlato in precedenza. Ecco allora che la coltura delle rose e perfino quella dei biocombustibili è giustificata. Sarà anche giustificata ma è davvero la sola percorribile? Vedremo qualche esempio dopo una pausa musicale.

Se si dedicassero 20 mila ettari alla produzione di biodiesel per il business, il resto del terreno potrebbe essere gestito in modo più intelligente. Ad esempio sostituendo gli eucalipti che assorbono grandi quantità di acqua con piante meno esigenti da questo punto di vista. Da questi alberi si potrebbero estrarre oli e resine (come a Las Gaviotas) e avviare un’industria legata a queste sostanze. Contemporaneamente si potrebbero coltivare funghi sulle biomasse residue, come avviene in altri paesi africani con le biomasse del caffè. Insomma le tecniche dalla blue economy avrebbero qui un senso davvero eccellente se si pensa che oltre il 50% degli adulti non ha occupazione. Finanziamenti potrebbero derivare poi dai crediti di carbonio, come premio per la riduzione delle emissioni serra.

E adesso l’ultimo passo. Che le miniere producano tra gli scarti anche rocce credo sia innegabile. Ora a nessuno verrebbe in mente di usare quei sassi in modo produttivo se non, forse per metterli nel giardino di casa o usarle come fermaporte. Beh, le cose non stanno affatto così. Ascoltate e stupite.

Cominciamo dai numeri. Nel corso della sua attività una miniera media può produrre un miliardo di tonnellate di detriti, che vengono ammassati e formano de

lle montagne che modificano il paesaggio originario. La domanda che si potrebbe fare è questa: “C’è nessuno interessato all’acquisto delle rocce, a basso prezzo, perfino gratuitamente purché ce le tolgano dai piedi?”. La risposta sarà abbastanza ovvia: “Solo se c’è da farci dei soldi, altrimenti tenetevele!”. Ora il problema è che noi abbiamo un cervellino piccolo e siamo abituati a ragionare sulla base degli schemi mentali codificati. Solo in pochi riescono a vedere oltre, a immaginare soluzioni che non esistono o meglio, che non esistono ancora. É a questi che si dovrebbe rivolgere la domanda se vogliono le rocce, perché, con ogni probabilità risponderebbero: “Come no?, quando passo a prenderle?”.

lle montagne che modificano il paesaggio originario. La domanda che si potrebbe fare è questa: “C’è nessuno interessato all’acquisto delle rocce, a basso prezzo, perfino gratuitamente purché ce le tolgano dai piedi?”. La risposta sarà abbastanza ovvia: “Solo se c’è da farci dei soldi, altrimenti tenetevele!”. Ora il problema è che noi abbiamo un cervellino piccolo e siamo abituati a ragionare sulla base degli schemi mentali codificati. Solo in pochi riescono a vedere oltre, a immaginare soluzioni che non esistono o meglio, che non esistono ancora. É a questi che si dovrebbe rivolgere la domanda se vogliono le rocce, perché, con ogni probabilità risponderebbero: “Come no?, quando passo a prenderle?”.Trasferiamoci a Taiwan, dove nel 1990, Shih Huei Liang si chiede se sia possibile costruire la carta senza abbattere alberi. Dopo 12 anni di ricerche e tentativi, ecco finalmente la soluzione. Mescolando un 20% di plastica riciclata e l’80% di pietre sgretolate poteva produrre carta, senza alcun bisogno di acqua. Un’idea a dir poco rivoluzionaria, ma completamente ignorata dall’industria cartaria che pensa di avere come unico nemico giurato il digitale con quei delinquenti che scrivono in fondo alle loro mail “Non stampare se non è del tutto indispensabile”, con le banche che mandano gli estratti conto solo via mail, per non parlare delle bollette di luce, telefono, acqua e gas. E così, nessuno si accorge del nuovo concorrente taiwanese, nemmeno le miniere che continuano ad accumulare pietre e detriti.

Complessivamente ci sono voluti 18 anni a Liang per entrare in produzione. Il primo impianto di quella che oggi tutti chiamato “stone paper” (carta sasso) viene aperto a Taiwan nel 2008. Nel 2013 altri sei centri sono stati aperti in Cina e si calcola che entro breve la capacità produttiva arriverà a un milione di tonnellate a Taiwan e altri due previsti in Cina. La prima azienda (quella del 2008) ha creato mille posti di lavoro, ma ad essi si devono aggiungere tutti quelli dell’indotto, impegnati nella trasformazione dei rulli in prodotti finiti (quaderni, taccuini, packaging e così via). Le cifre sono davvero molto grandi: si pensa che ogni 100 mila tonnellate di carta servano 4000 addetti. Se le cifre previste per Cina e Taiwan sono precise stiamo parlando di circa 120 mila posti di lavoro.

E l‘Italia? Cercate in rete Stone paper in Italia e troverete ditte che la producono e negozi che la vendono. Si tratta di un prodotto ormai considerato “normale”, anche se poco diffuso per ovvi motivi di concorrenza delle grandi cartiere nazionali. Qui sotto ecco l'immagine della home page del sito dell'azienda Stonepaperitalia. Cliccateci sopra se volete informazioni tutte nostrane su questo prodotto straordinario.

Ora vediamo cosa succederebbe se questa idea si sviluppasse in Sud Africa. Si prevede che il mercato globale del 2020 avrà bisogno di circa 500 milioni di tonnellate di carta l’anno. Metà di questa continuerà ad essere prodotta con fibre ricavate dagli alberi: si tratta di tessuti in carta assorbente. L’altra metà può essere sostituita dalla stone paper. Il miliardo di tonnellate di detriti di Johannesburg basta a soddisfare la richiesta di carta per soli 4 anni. Provate a pensarci: si tratterebbe della più grande macchina per la produzione di posti di lavoro mai vista.

Certo, qualcuno storce il naso per quel 20% di plastica riciclata. E’ vero ed è per questo che il riciclo della carta (uno dei migliori in moltissime zone del mondo) non deve essere abbandonato. Si potrà, come prima cosa, mescolare un po’ di carta della roccia con quella tradizionale. Perché? Perché la carta della roccia ha la possibilità di essere riciclata per sempre. É un minerale che non può essere distrutto.

Abbiamo impostato il discorso sui temi della produzione della carta e del recupero degli scarti di lavorazione delle miniere. Ma c’è un altro aspetto importante legato a queste prospettive. Esse infatti potrebbero sbloccare milioni di ettari di terreno per destinarli alla produzione di cibo o a pratiche agroforestali, compresa la rigenerazione di biodiversità e, visto quello che è accaduto in Colombia con Paolo Lugari, la disponibilità di una maggiore quantità di acqua.

Ormai abbiamo capito dove si può arrivare con questo discorso.

Siamo partiti chiedendoci se l’attività di estrazione dell’oro può diventare sostenibile. Sembrava una battuta tanto è lontana dalla realtà che noi tutti oggi pensiamo. Eppure, come si vede, non solo è possibile, è addirittura fattibile senza dover rinunciare al profitto dell’oro e probabilmente aumentando anche gli incassi nel giro di pochi anni.

Non c’è dubbio che un’impresa che fa di una miniera un’attività competitiva che recupera terreni agricoli, rinnova la biodiversità, produce biocarburanti su terreni incolti, offre lavoro alla comunità locale, crea efficienze energetiche grazie alle risorse disponibili e alle tecnologie innovative, fornisce materie prime per la costruzione della carta ed infine produce acqua non solo per gli abitanti della zona ma anche per la rivendita, … beh un’impresa del genere farebbe cambiare l’opinione, oggi non proprio affettuosa, nei confronti delle miniere d’oro del Sud Africa.

Succederà?

Non lo sappiamo, non lo sappiamo proprio.

Ormai abbiamo capito dove si può arrivare con questo discorso.

Siamo partiti chiedendoci se l’attività di estrazione dell’oro può diventare sostenibile. Sembrava una battuta tanto è lontana dalla realtà che noi tutti oggi pensiamo. Eppure, come si vede, non solo è possibile, è addirittura fattibile senza dover rinunciare al profitto dell’oro e probabilmente aumentando anche gli incassi nel giro di pochi anni.

Non c’è dubbio che un’impresa che fa di una miniera un’attività competitiva che recupera terreni agricoli, rinnova la biodiversità, produce biocarburanti su terreni incolti, offre lavoro alla comunità locale, crea efficienze energetiche grazie alle risorse disponibili e alle tecnologie innovative, fornisce materie prime per la costruzione della carta ed infine produce acqua non solo per gli abitanti della zona ma anche per la rivendita, … beh un’impresa del genere farebbe cambiare l’opinione, oggi non proprio affettuosa, nei confronti delle miniere d’oro del Sud Africa.

Succederà?

Non lo sappiamo, non lo sappiamo proprio.