L’isola che non c’è è una canzone del cantautore napoletano Edoardo Bennato. Si riferisce, come credo tutti sappiano, alla mitica e magica isola sulla quale trovano rifugio i “bambini sperduti”, guidati da Peter Pan, in perenne lotta con la ciurma di pirati di Capitan Uncino. Oggi voglio parlarvi anch’io di isole e, in un certo senso, anche queste sono “isole che non ci sono”, o, meglio, non sono più come erano una volta. L’intervento scriteriato dell’uomo le ha trasformate, rendendole spesso del tutto inadatte a sostenere ogni forma di vita. I motivi sono diversi, le epoche anche, ma, credo che la storia di questi luoghi sia non solo interessante, ma decisamente istruttiva per chi vuole capire … per gli altri temo ci sia poco da fare.

L’isola che non c’è è una canzone del cantautore napoletano Edoardo Bennato. Si riferisce, come credo tutti sappiano, alla mitica e magica isola sulla quale trovano rifugio i “bambini sperduti”, guidati da Peter Pan, in perenne lotta con la ciurma di pirati di Capitan Uncino. Oggi voglio parlarvi anch’io di isole e, in un certo senso, anche queste sono “isole che non ci sono”, o, meglio, non sono più come erano una volta. L’intervento scriteriato dell’uomo le ha trasformate, rendendole spesso del tutto inadatte a sostenere ogni forma di vita. I motivi sono diversi, le epoche anche, ma, credo che la storia di questi luoghi sia non solo interessante, ma decisamente istruttiva per chi vuole capire … per gli altri temo ci sia poco da fare.Analizzerò per voi tre situazioni eclatanti, riservandomi, alla fine, di elencarne altri che non possiamo affrontare per evidenti ragioni di tempo.

Isola di Pasqua

Cominciamo subito con il primo caso, quello di un’isola sperduta in mezzo all’Oceano Pacifico, ma sperduta davvero, perché la costa più vicina, quella del Cile, dista quasi 4 mila km. Il suo nome nella lingua locale è Rapa Nui, che significa Grande Roccia. Oggi fa parte del Cile, ma la storia che vi voglio raccontare comincia molti anni fa, quando un gruppo di coraggiosissimi naviganti la raggiunge con ogni probabilità dalla Polinesia. Siamo attorno al 400 dopo Cristo ed è quasi incredibile come questi uomini siano riusciti ad attraversare più di 4 mila km di oceano, per attraccare a Rapa Nui. Ma le ricerche effettuate sui reperti, sul modo di costruire le grandi zattere che potevano affrontare i pericoli del mare, sul DNA tratto dalle ossa dei cadaveri, trovate nel sottosuolo (e non solo sottoterra, come vedremo), le informazioni sul linguaggio, non lasciano dubbi. Negli ultimi 100 anni sono state raccolte informazioni sufficienti per essere ragionevolmente sicuri che gli abitanti di Rapa Nui sono di origine polinesiana. Non si sa per quale motivo, questi incredibili marinai abbiano affrontato un’avventura del genere, forse per sfuggire a qualche nemico o per un evento naturale disastroso, ad esempio l’eruzione di un vulcano. Sta di fatto che Rapa Nui viene abitata attorno alla fine del quarto secolo. L’isola non è molto grande: circa 120 km quadrati, più o meno come una grande città italiana, ad esempio Torino. Le informazioni che abbiamo sull’isola come era alle origini, derivano da indagini compiute nell’ultimo secolo. Gli europei arrivano a Rapa Nui il lunedì di Pasqua dell’anno 1722. É l’olandese Jacob Roggeven a metterci piede per primo e da qui ecco il nome oggi usato per quella grande roccia, Isola di Pasqua. Quello che vede è un’isola brulla, senza albero né foreste, qualche sparuto abitante dei molti che vi avevano vissuto. Le ricerche però danno risultati davvero sorprendenti. Si trovano enormi strati di polline di palma, come se provenissero da una grande foresta, ma di piante nemmeno l’ombra. Si trovano resti di pollai, coltivazioni di patate dolci, qualche appezzamento a canna da zucchero, pochi alberi di banane. Una situazione che, da sola, non riesce a spiegare la sopravvivenza di un’intera tribù. Il sostentamento viene dal mare e qui c’è un altro problema. Le coste sono scoscese, molto ripide e il mare scende dopo pochi passi dalla costa a profondità enormi fino a 3 mila metri. Ci vuole un’abilità straordinaria e imbarcazioni adatte per uscire a pesca. Inoltre il risucchio delle onde costringe i pescatori a portarsi al largo per non finire schiantati contro le rocce. Ma chi ha attraversato 4 mila km di oceano non si lascia certo impressionare. I polinesiani sono eccellenti costruttori di imbarcazioni. Usano il legno delle palme e realizzano enormi zattere e canoe per procurarsi il cibo. Dai resti trovati sull’isola si evince che quel cibo è costituito in larghissima parte da delfini. Forse quel mare ne è pieno, oppure, date le dimensioni del cetaceo, è più conveniente catturare questo tipo di preda che altre. Ma questo testimonia, a maggior ragione, sia la pesca al largo che la necessità di imbarcazioni grandi e robuste, quindi con il consumo di molto legno preso dalla foresta di palme. Queste, tuttavia, servono anche ad altri scopi. Ci sono quelle che forniscono il legno per le barche, quelle, chiamate “hua hua”, con le cui fibre si realizzano le corde, indispensabili nelle attività marinare, ed infine quelle chiamate “toromiro”, che vengo usate come combustibile per scaldarsi e per cucinare.

Oggi fa parte del Cile, ma la storia che vi voglio raccontare comincia molti anni fa, quando un gruppo di coraggiosissimi naviganti la raggiunge con ogni probabilità dalla Polinesia. Siamo attorno al 400 dopo Cristo ed è quasi incredibile come questi uomini siano riusciti ad attraversare più di 4 mila km di oceano, per attraccare a Rapa Nui. Ma le ricerche effettuate sui reperti, sul modo di costruire le grandi zattere che potevano affrontare i pericoli del mare, sul DNA tratto dalle ossa dei cadaveri, trovate nel sottosuolo (e non solo sottoterra, come vedremo), le informazioni sul linguaggio, non lasciano dubbi. Negli ultimi 100 anni sono state raccolte informazioni sufficienti per essere ragionevolmente sicuri che gli abitanti di Rapa Nui sono di origine polinesiana. Non si sa per quale motivo, questi incredibili marinai abbiano affrontato un’avventura del genere, forse per sfuggire a qualche nemico o per un evento naturale disastroso, ad esempio l’eruzione di un vulcano. Sta di fatto che Rapa Nui viene abitata attorno alla fine del quarto secolo. L’isola non è molto grande: circa 120 km quadrati, più o meno come una grande città italiana, ad esempio Torino. Le informazioni che abbiamo sull’isola come era alle origini, derivano da indagini compiute nell’ultimo secolo. Gli europei arrivano a Rapa Nui il lunedì di Pasqua dell’anno 1722. É l’olandese Jacob Roggeven a metterci piede per primo e da qui ecco il nome oggi usato per quella grande roccia, Isola di Pasqua. Quello che vede è un’isola brulla, senza albero né foreste, qualche sparuto abitante dei molti che vi avevano vissuto. Le ricerche però danno risultati davvero sorprendenti. Si trovano enormi strati di polline di palma, come se provenissero da una grande foresta, ma di piante nemmeno l’ombra. Si trovano resti di pollai, coltivazioni di patate dolci, qualche appezzamento a canna da zucchero, pochi alberi di banane. Una situazione che, da sola, non riesce a spiegare la sopravvivenza di un’intera tribù. Il sostentamento viene dal mare e qui c’è un altro problema. Le coste sono scoscese, molto ripide e il mare scende dopo pochi passi dalla costa a profondità enormi fino a 3 mila metri. Ci vuole un’abilità straordinaria e imbarcazioni adatte per uscire a pesca. Inoltre il risucchio delle onde costringe i pescatori a portarsi al largo per non finire schiantati contro le rocce. Ma chi ha attraversato 4 mila km di oceano non si lascia certo impressionare. I polinesiani sono eccellenti costruttori di imbarcazioni. Usano il legno delle palme e realizzano enormi zattere e canoe per procurarsi il cibo. Dai resti trovati sull’isola si evince che quel cibo è costituito in larghissima parte da delfini. Forse quel mare ne è pieno, oppure, date le dimensioni del cetaceo, è più conveniente catturare questo tipo di preda che altre. Ma questo testimonia, a maggior ragione, sia la pesca al largo che la necessità di imbarcazioni grandi e robuste, quindi con il consumo di molto legno preso dalla foresta di palme. Queste, tuttavia, servono anche ad altri scopi. Ci sono quelle che forniscono il legno per le barche, quelle, chiamate “hua hua”, con le cui fibre si realizzano le corde, indispensabili nelle attività marinare, ed infine quelle chiamate “toromiro”, che vengo usate come combustibile per scaldarsi e per cucinare.Esattamente come accade oggi, anche allora il consumo di risorse è importante. Fintanto che l’utilizzo del legno e la ricrescita delle palme si mantiene in equilibrio, tutto fila liscio. Oggi parleremmo, in questo caso, di una società virtuosa, con un modo di vivere sostenibile e sostenuto, appunto, dalle risorse dell’isola. Nel momento di massimo splendore la tribù di polinesiani è diventata una popolazione di circa 8 mila unità.

Poi, però, succede qualcosa che cambia completamente le carte in tavola.

Non sappiamo cosa sia accaduto. Forse la presa di potere da parte di una casta o di un gruppo di persone, forse una epidemia da curare con grandi dosi di bisogni soprannaturali, che ha portato al potere una setta religiosa. Quest’ultima eventualità non è rara nella storia dell’uomo: è avvenuto anche altrove, con i Maya, gli stessi Egizi, perfino nella Spagna di Isabella e così via. Sta di fatto che la scena sociale e politica di Rapa Nui cambia di colpo.

Non sappiamo cosa sia accaduto. Forse la presa di potere da parte di una casta o di un gruppo di persone, forse una epidemia da curare con grandi dosi di bisogni soprannaturali, che ha portato al potere una setta religiosa. Quest’ultima eventualità non è rara nella storia dell’uomo: è avvenuto anche altrove, con i Maya, gli stessi Egizi, perfino nella Spagna di Isabella e così via. Sta di fatto che la scena sociale e politica di Rapa Nui cambia di colpo.Comincia la costruzione dei “moai”, le grandi statue di pietra, alte fino a 10 metri e pesanti fino a 80 tonnellate, che vengono collocate su una specie di muretto di roccia, lungo fino a 20 metri.

Non è chiaro il motivo di queste costruzioni, tuttavia rientrano nelle abitudini delle popolazioni polinesiane, dal momento che esistono statue dello stesso tipo in altre parte di quelle terre. La costruzione è datata a partire dal 1250. Ne sono state catalogate oltre 800, ma probabilmente superavano il migliaio. Qui non ci interessa tanto cosa ha spinto la popolazione a questo lavoro, quanto come le statue venivano costruite e collocate. É stata trovata una cava all’interno dell’isola, con resti di moai, addirittura di quello più grande di tutti, che, una volta terminato, avrebbe superato i 20 metri di altezza. Una cava abbandonata quasi di colpo, come se, ad un certo punto, fosse diventato impossibile continuare il lavoro. Secondo gli studiosi il motivo è il seguente. Per innalzare le statue e per trasportarle dall’interno alla posizione scelta, in faccia all’oceano, servono tronchi di palma, sia come sostegno che come “ruote” (passatemi questa inesattezza) per farle muovere e anche come corde per tenerle ferme. E questo consumo si va a sommare a quello per tutte le altre funzioni, che abbiamo visto prima.

La cava si trova a circa 10 km dal luogo dove i moai sono stati sistemati. Si tratta di una distanza terribilmente grande se si considera il modo in cui queste enormi statue dovevano essere trasportate.

Quasi tutti i moai sono stati rovesciati. Anche qui non sappiamo il motivo, se sia stata una rivolta contro la casta dominante o più semplicemente l’opera di qualche terremoto. Solo 50 sono stati rimessi in piedi. Anche se noi continuiamo a pensare a queste statue come alle “teste dell’isola di Pasqua”, in realtà molti dei moai hanno spalle, braccia, torsi, che sono stati piano piano, negli anni, sotterrati dalla terra circostante.

C’è un film che racconta una storia su quest’isola, quando vi arrivano gli esploratori europei. Una storia d’amore tra un ragazzo della tribù dei lunghi orecchi, la casta nobile, e una ragazza della tribù dei corti orecchi, praticamente gli schiavi costretti a costruire queste statue, ma, è solo un film.

Questo consumo di legname è quello che con la sopravvivenza ha meno a che fare, ma non dobbiamo stupirci più di tanto, visto quello che noi consumiamo inutilmente per motivi assolutamente inutili per la nostra vita.

Con l’aumentare della popolazione e la richiesta di statue, di cibo, di combustibile, piano piano l’isola non ce la fa più a sostenere tutte queste attività, tutte basate sullo sfruttamento delle palme. Le varie esigenze consumano gli alberi ad un ritmo enormemente maggiore di quello della loro riproduzione.

Poco dopo il 1400 la palma sull’isola è estinta. Secondo gli studiosi a ciò contribuisce anche una veloce riproduzione di ratti che rosicchiano i frutti della palma impedendo la nascita di nuovi germogli.

E questo innesca una reazione a catena impressionante. Gli uccelli selvatici che consentono l’impollinazione si estinguono o emigrano, così come gli animali domestici. Per sopravvivere resta il mare, ma, senza palme, non si possono più costruire zattere per uscire in mare aperto. Rimangono i molluschi attaccati alle rocce delle scogliere; ma presto finiscono anche loro.

Si cerca allora di incrementare l’allevamento di pollame, ma alla fine l’unica risorsa di proteine possibile, è terribile dirlo, è rappresentata dagli altri esseri umani. La pratica del cannibalismo viene confermata dal ritrovamento di ossa umane “rosicchiate” tra la spazzatura e anche dai racconti raccolti dai primi visitatori europei a Rapa Nui.

Si cerca allora di incrementare l’allevamento di pollame, ma alla fine l’unica risorsa di proteine possibile, è terribile dirlo, è rappresentata dagli altri esseri umani. La pratica del cannibalismo viene confermata dal ritrovamento di ossa umane “rosicchiate” tra la spazzatura e anche dai racconti raccolti dai primi visitatori europei a Rapa Nui.Non c’è più cibo e così non si possono più mantenere i capi, i sacerdoti, i funzionari che sono esentati dal lavoro. Nascono fazioni, con capi militari, guerre intestine e faide che riducono la popolazione a poche centinaia di unità. È assai probabile che durante questa fase di guerra cominci anche la distruzione dei “moai”.

La datazione delle ossa dei delfini mostra che attorno al 1500 la pesca d’altura termina. La mancanza di legno impedisce di costruire le zattere per pescare o – in caso estremo – per tentare una fuga.

E questa è la fine!

Quando gli esploratori europei, nel sec. XVIII, arrivano sull’isola, trovarono molta desolazione e pochissimi abitanti. Ci sono solo pochi alberi che non superano i tre metri di altezza. Secondo i botanici solo 47 specie di piante (prevalentemente tipi di erba) sopravvivono su Rapa Nui, che viene considerata tra le terre più aride del pianeta.

È difficile giudicare questa popolazione col senno di poi; probabilmente la deforestazione è avvenuta in modo inconsapevole e altrettanto probabilmente per favorire chi su quelle foreste vantava dei diritti economici o politici o sociali.

C’è tuttavia di che riflettere: un pugno di uomini senza macchine e strumenti, con la sola forza delle braccia e attrezzi di pietra è riuscito nell’impresa di autodistruggersi. Lo ha fatto eliminando le foreste che, all’inizio, aveva a sua disposizione.

È solo una storia del passato, riservata ad una piccola isola sperduta nell’oceano? O è una storia che si è ripetuta nel tempo e continua a ripetersi ancora oggi?

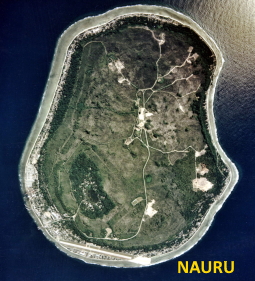

Nauru

A proposito di isole che non ci sono o che, comunque, non se la passano troppo bene, ci spostiamo dall’altra parte del mondo, a est della Nuova Guinea, a Nord (ma molto a Nord) dell’Australia. Qui abbiamo diversi esempi di situazioni diventate insostenibili a causa delle attività umane. Ci sono le isole Marshall, l’arcipelago delle Salomone e poi c’è una piccola isola a circa 3300 km da Brisbane in Australia. Si chiama Nauru ed ha una storia allucinante.Nel passato è stata meta di turismo, dovuto alle sue spiagge e al mare incontaminato, ricco di pesci e protetto da una meravigliosa barriera corallina. Oggi è semplicemente una schifezza e adesso cercheremo di capire perché e a causa di cosa o di chi.

Nauru è la repubblica più piccola del mondo con i suoi poco più di 20 km² e poco meno di dieci mila abitanti. La CIA, l’agenzia di intelligence statunitense redige ogni anno le caratteristiche degli stati del mondo. A proposito di Nauru, nel 2013 riporta che si tratta di un’isola dell’Oceania, con clima tropicale e una stagione delle piogge che va da novembre a febbraio. Poi il report si sofferma sull’interno, dicendo solo che è ricco di fosfati. Non c’è altro. E l’economia? E la sopravvivenza? Da dove arrivano?

Nauru è la repubblica più piccola del mondo con i suoi poco più di 20 km² e poco meno di dieci mila abitanti. La CIA, l’agenzia di intelligence statunitense redige ogni anno le caratteristiche degli stati del mondo. A proposito di Nauru, nel 2013 riporta che si tratta di un’isola dell’Oceania, con clima tropicale e una stagione delle piogge che va da novembre a febbraio. Poi il report si sofferma sull’interno, dicendo solo che è ricco di fosfati. Non c’è altro. E l’economia? E la sopravvivenza? Da dove arrivano?Sempre la CIA ci informa che a Nauru non ci sono sorgenti di acqua dolce; quello che serve viene preso dalla pioggia o ricavato grazie all’unico desalinizzatore presente.

Già … i fosfati. Cosa diavolo sono? A cosa servono? Perché da 90 anni grandi società australiane, neozelandesi e britanniche si sono dannate l’anima per avere concessioni nell’isola estrarre questo materiale?

Se mi passate l’espressione, il fosfato non è altro che cacca d’uccello, depositata nei millenni su strati di corallo. Le sue applicazioni sono molteplici e vanno dall’agricoltura dove sono usati come componenti dei fertilizzanti, nella produzione di cibo e di detersivi. In certi tipi di fosfati è contenuta una parte di Uranio. Se consideriamo che non ce n’è tantissimo in giro per il mondo, possiamo capire l’importanza strategica di Nauru e dei suoi giacimenti.

Verso la fine dell’800 gli australiani scoprono questa ricchezza e cominciano a scavare a più non posso. Nauru non se l’è passata molto bene da un punto di vista astorico. Ha attraversato due guerre e sopportato dominazioni straniere continue. Ha cominciato la Germania, la Società delle Nazioni, un fallimentare precursore delle Nazioni Unite, nel 1919 pone Nauru sotto il protettorato britannico, australiano e neozelandese con i diritti di sfruttamento delle miniere di fosfato. Con la seconda guerra mondiale arriva anche il Giappone e, dopo il conflitto, nel 1968 l’isola diventa finalmente indipendente, concedendo però il diritto di estrazione del fosfato agli inglesi. Entra così di diritto a far parte del Commonwealth. Con l’indipendenza politica, arriva anche quella commerciale. Viene creata una società pubblica che acquisisce i diritti di estrazione dei fosfati. Così arrivano soldi, un sacco di soldi che fanno di Nauru il paese con un PIL pro capite tra i più alti al mondo. Purtroppo l’amministrazione dell’isola ha le idee molto confuse e la corruzione è praticamente ovunque. Così i soldi vengono spesi malissimo, per attività che con la sistemazione dell’isola e la vita quotidiana degli abitanti non ha nulla a che fare. Tanto per capirci, si spendono per costruire un grattacielo a Melbourne o per organizzare uno spettacolo teatrale su Leonardo da Vinci a Londra ed altre scemenze simili. Ovviamente tutto il lavoro è incentrato sui fosfati, per cui ci si dimentica di lavorare sull’isola, l’agricoltura sparisce, la sistemazione delle coste pure e il territorio va progressivamente in rovina. Non solo: non avendo più cibo coltivato da mangiare, gli abitanti cominciano a nutrirsi con cibi spazzatura e prodotti surgelati. La conseguenza drammatica è un incredibile aumento dell’obesità, che si aggira (ancora oggi) oltre il 75% della popolazione, un valore assurdo.

Dunque siamo di fronte ad uno stato che ha un PIL elevatissimo, ma è priva di risorse, perché tutta l’economia dell’isola poggia sulla cacca degli uccelli!

Arriviamo così agli anni ’70 con il disfacimento in pieno corso. Cosa fanno allora i nauriani della loro terra? Useranno i soldi accumulati per salvare l’ecosistema? O per rinverdire l’interno, per far tornare quello che era, attirando ancora turisti, riprendendo la pesca, o cercherà di insistere sull’unica risorsa rimasta a disposizione?

Ovviamente ci sono le solite beghe politiche tra chi vuole una cosa e chi non la vuole, tra i fautori di una scelta e quelli della scelta opposta. Del resto sappiamo bene di cosa si tratta, ne abbiamo esempi tutti i giorni ascoltando i nostri inutili politici.

Alla fine prevale la casta dei meglio informati: di fosfati ce n’è ancora per 40 anni, perché preoccuparci adesso? Fanculo l’ambiente, la natura e gli ambientalisti.

Vorrei sottolineare che questo atteggiamento è esattamente quello che è stato assunto dalla politica mondiale di fronte all’emergenza climatica. Si è cominciato a pensarci quando è stato troppo tardi e adesso siamo con le pezze al culo e una manica di inetti politicanti che ogni anno passa quindici giorni a non decidere niente per mantenere lo status quo e il potere ai potenti (leggi multinazionali, stati importanti e così via).

Ma torniamo nell’oceano Pacifico per vedere com’è finita la faccenda.

Avevano ragione quelli che dicevano che per quarant’anni erano a posto. Poi però i 40 anni sono passati e con loro sono finiti anche i fosfati e l’isola è ridotta ad un colabrodo di buchi e miniere circondate dal mare. Un mare inquinato anch’esso che quindi non può fornire cibo, per il modo in cui i fosfati venivano caricati sulle navi. La barriera corallina infatti imponeva l’utilizzo di lunghi nastri trasportatori che lasciavano cadere pezzi di fosfato in mare. Questo ha provocato una moria dei pesci e reso la pesca un’attività decisamente poco redditizia.

Avevano ragione quelli che dicevano che per quarant’anni erano a posto. Poi però i 40 anni sono passati e con loro sono finiti anche i fosfati e l’isola è ridotta ad un colabrodo di buchi e miniere circondate dal mare. Un mare inquinato anch’esso che quindi non può fornire cibo, per il modo in cui i fosfati venivano caricati sulle navi. La barriera corallina infatti imponeva l’utilizzo di lunghi nastri trasportatori che lasciavano cadere pezzi di fosfato in mare. Questo ha provocato una moria dei pesci e reso la pesca un’attività decisamente poco redditizia.E non c’è cibo, perché non ci sono terre da coltivare; tutto deve essere importato dall’Australia che, sarà bene ricordarlo, si trova lontanissima ad oltre 3 mila km. Quest’isola infatti è, scusate il gioco di parole, una delle isole più isolate del mondo.

Uno dice: “Beh, ci andranno i turisti!”. Certo, ma a fare cosa? Non c’è nulla da vedere a Nauru. Il cibo è immangiabile, per un piatto di insalata occorre fare una rapina in banca, mentre lo stipendio medio supera di poco i 300 € al mese. Il 90% della forza lavoro è disoccupata e si registra una alta percentuale di suicidi giovanili. Il 50% della popolazione, tra le più obese al mondo, è affetta da diabete.

Tutto sta andando a pezzi, da 30 anni non si costruisce più nulla, ormai la gente è rassegnata, non ha prospettive.

Il tentativo di istituire sull’isola un paradiso fiscale ha avuto come conseguenza di entrare nella “lista nera” di numerosi paesi, compreso il nostro. Ora è anche inutile chiedersi cosa si possa fare.

L'Australia oggi amministra le dissestate finanze di Nauru, che comunque rischia di perdere la propria indipendenza. Negli ultimi anni alla crisi economica si è accompagnata una crisi politica con un conseguente aumento di instabilità.

Ci vorrebbero moltissimi anni per portare l’isola agli antichi splendori, ma nel frattempo non si capisce come far sopravvivere la popolazione locale che non ne vuole sapere di traslocare altrove.

Solo l’intervento australiano ha salvato le sorti del micro-stato, subordinandone però la salvezza a condizioni durissime, che fanno di Nauru, di fatto, una colonia del gigante oceanico: utilizzo del dollaro australiano come valuta, dipendenza dagli investimenti australiani, costruzione di un carcere durissimo, non a caso definito da alcuni cronisti “la Guantánamo australiana”, in territorio di Nauru. Esiste persino un piano che prevedrebbe il trasferimento di tutta la popolazione di Nauru su un’isola australiana.

Solo l’intervento australiano ha salvato le sorti del micro-stato, subordinandone però la salvezza a condizioni durissime, che fanno di Nauru, di fatto, una colonia del gigante oceanico: utilizzo del dollaro australiano come valuta, dipendenza dagli investimenti australiani, costruzione di un carcere durissimo, non a caso definito da alcuni cronisti “la Guantánamo australiana”, in territorio di Nauru. Esiste persino un piano che prevedrebbe il trasferimento di tutta la popolazione di Nauru su un’isola australiana.Anche se di trasferimento dovrebbero cominciare a preoccuparsi gli abitanti, come avviene in altre isole di quel settore della Terra, ad esempio le Maldive.

Le disgrazie per queste terre infatti non sono finite. I cambiamenti climatici hanno già innalzato il livello dell’oceano al punto che la barriera corallina non è più in grado di fornire una adeguata protezione. Tutta la vita si svolge su un sottile anello vicino al mare. Scappare verso l’altopiano è inutile, perché si incontrano solo buche e devastazione. E così l’uomo ha dimostrato ancora una volta di essere in cima alla lista della stupidità mondiale.

Isole Marshall

1400 km a Nord di Nauru c’è l’arcipelago delle isole Marshall. Vi arrivano gli spagnoli verso la metà del ‘500 e le isole sono annesse al regno di Spagna. Poi vengono diementicate finché un capitano inglese, John Marshall non vi approda nel 1788 e da lui prendono il nome. La proprietà delle isole viene poi rivendicata dalla Spagna, ma entra in gioco l’impero Tedesco che ha un’importante compagnia commerciale sull’isola. Per evitare un conflitto entra in campo anche il papato e alla fine, con pagamento di una penale, le isole sono annesse al Reich. La Guerra porta I giapponesi sulle isole, dove tentano di modificare usi e costume, adattandoli a quelli nipponici. Dopo la Guerra sono gli Stati Uniti ad avere in mano l’amministrazione dell’arcipelago, che durerà fino al 1994. Ed è proprio a questo periodo che il nostro racconto si riferisce, un racconto che molti conoscono, ma che merita di essere ricordato perché è una tappa fondamentale nella storia della stupidità umana.

Dopo la Guerra sono gli Stati Uniti ad avere in mano l’amministrazione dell’arcipelago, che durerà fino al 1994. Ed è proprio a questo periodo che il nostro racconto si riferisce, un racconto che molti conoscono, ma che merita di essere ricordato perché è una tappa fondamentale nella storia della stupidità umana.L'arcipelago delle Marshall è compost da cinque isole e ventinove atolli, uno dei quali è sicuramente ben conosciuto, l’atollo di Bikini. Al di là del nome che evoca spiagge e mari, quest’isola è stata teatro tra il 1946 e il 1954 di numerosi esperimenti nucleari statunitensi. Voglio chiarire subito a scanso di equivoci. Queste attività scellerate non sono state fatte solo dagli USA. Si sono messe di impegno altri paesi, come l’Unione Sovietica, la Francia, Israele e altri. Oggi rimane solo la Corea del Nord a minacciare l’uso militare del nucleare, a parte I generali russi impegnati nella Guerra in Ucraina.

Ma torniamo al nostro tema e parliamo di Bikini.

La sua storia sarebbe del tutto irrilevante se non fosse stata per molti anni sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, se non fosse un luogo speciale e, a detta degli esperti, particolarmente adatto a sperimentazioni militari, se non fosse che le vicende che l’hanno coinvolta sono state tra le più drammatiche dell’ultimo secolo.

Come tutti sanno, le prime esplosioni nucleari avvengono in Giappone, nei primi giorni d’agosto del 1945, quando due cittadine nipponiche, Hiroshima e Nagasaki, sono spazzate via da due ordigni che oggi ci sembrano quasi dei piccoli petardi, se pensiamo all’enorme potenza realizzata dalle cosiddette superpotenze negli anni successivi. Assieme alle case scompaiono circa 100 mila cittadini inermi, che non hanno avuto neppure il tempo di dire “oh” e lasciamo da parte tutto quello che è avvenuto dopo, grazie alla ricaduta radioattiva e ai danni permanenti e terrificanti che le radiazioni producono.

Finita la guerra combattuta sui campi di battaglia, ne è cominciata un’altra. A noi hanno raccontato che era per arginare un pericolo incredibile, il comunismo, che avrebbe invaso le chiese, arrostito i parroci e, questo era la cosa più sicura di tutte, divorato quantità enormi di bambini, che sembrava essere il piatto nazionale di quei militari che arrivavano da Mosca e dintorni. Solo più tardi abbiamo scoperto che in realtà quei figli di cosacchi preferiscono il borsh, una minestra a base di legumi e verdure, innaffiata magari con qualche buon bicchiere di vodka. I più ricchi mangiano caviale, ma nessun testo di cucina russa cita una ricetta con i bambini come ingrediente fondamentale.

Ad ogni modo la tensione diventa ogni giorno più grande e ai bambini si racconta che da un giorno all’altro avremmo visto entrare da “quella porta” (non ho mai capito quale, ma da “quella porta”) un esercito di satanassi indiavolati contro i quali neppure Dio ha difese sufficienti. Ed allora cosa si può fare se non armarci per difenderci? E così i missili nucleari si moltiplicano a dismisura, fino ad ottenere un arsenale che, dall’Occidente avrebbe potuto distruggere la vita sul pianeta qualche migliaio di volte. Certo, a chi è più giovane deve sembrare un’assurdità, perché non ha senso uccidere il nemico tremila volte, basta una, toh, al massimo due. Ma tant’è questo è quello che succede in quegli anni.

Ora, noi siamo al di qua della cortina di ferro …

Qui serve un altro chiarimento. La cortina di ferro non è qualcosa di fisicamente esistente se non in alcuni casi molto particolari come ad esempio il muro che sarebbe stato costruito a Berlino nel 1961 e chiamato propriamente “Barriera di protezione antifascista”. La cortina di ferro – dicevo – è una linea che divide in due l’Europa, quella Occidentale invasa quasi di soppiatto e senza dare troppo nell’occhio dagli USA, e quella orientale, invasa dando nell’occhio eccome dall’allora Unione Sovietica.

Qui serve un altro chiarimento. La cortina di ferro non è qualcosa di fisicamente esistente se non in alcuni casi molto particolari come ad esempio il muro che sarebbe stato costruito a Berlino nel 1961 e chiamato propriamente “Barriera di protezione antifascista”. La cortina di ferro – dicevo – è una linea che divide in due l’Europa, quella Occidentale invasa quasi di soppiatto e senza dare troppo nell’occhio dagli USA, e quella orientale, invasa dando nell’occhio eccome dall’allora Unione Sovietica.Dalle nostre parti questa cortina passa grossomodo per l’Adriatico e quindi noi siamo il confine della parte occidentale, la prima nazione da invadere se i figli dei cosacchi avessero terminato le loro porzioni di cavoli e fagioli per prepararsi il borsh.

Dunque un arsenale impressionante viene realizzato dai vincitori della seconda guerra mondiale: Francia e soprattutto USA da questa parte, URSS dall’altra. Entrambi sono in grado di ridurre il pianeta intero ad ammasso di piccoli ciotoli con i quali al massimo si sarebbe potuto giocare a scalone.

Considerate anche che gli studi sull’energia nucleare (quella violenta delle bombe) erano stati condotti durante la guerra (Oppenheimer, Fermi, lo stesso Einstein ne erano stati protagonisti assieme a tanti altri).

Non c’era stato troppo tempo per fare delle prove, data l’urgenza di far fuori qualche migliaio di musi gialli, come John Wayne, un simbolo dell’America maccartista, continua a chiamarli nei film anche 20 anni dopo. Un esperimento sulle bombe a Plutonio è condotto nell’estate del ’45 nel Nuovo Messico, mentre la prima “prova” di bomba all’Uranio è quella che cadde su Hiroshima il 6 agosto dello stesso anno. A Nagasaki va anche meglio (certo non per gli abitanti giapponesi) perché viene usata una bomba come quella già sperimentata nel New Mexico, quindi con la consapevolezza di quello che sarebbe avvenuto. Anche in questo caso non sappiamo con precisione quanti muoiono all’istante: la cifra è compresa tra 100 mila e 200 mila, tutti civili … un atto di terrorismo militare per far arrendere l’impero del sol levante.

In queste condizioni, con pochissima esperienza, non è che se ne sappia tantissimo sulla potenza e sugli effetti di questi ordigni e così, finita la guerra, diventa necessario continuare e anzi intensificare gli esperimenti. Ora però non ci sono più nemici da abbattere e quindi mancano le scuse per sganciare bombe un po’ dappertutto. Bisogna trovare dei posti adatti per eseguire i test. Magari scoprendo come avrebbero distrutto la natura e quali reazioni avrebbero prodotto sulle cose e sulle persone: un piano diabolico sta per andare in scena.

In queste condizioni, con pochissima esperienza, non è che se ne sappia tantissimo sulla potenza e sugli effetti di questi ordigni e così, finita la guerra, diventa necessario continuare e anzi intensificare gli esperimenti. Ora però non ci sono più nemici da abbattere e quindi mancano le scuse per sganciare bombe un po’ dappertutto. Bisogna trovare dei posti adatti per eseguire i test. Magari scoprendo come avrebbero distrutto la natura e quali reazioni avrebbero prodotto sulle cose e sulle persone: un piano diabolico sta per andare in scena.Prima di continuare voglio sottolineare che l’avversità che sentite non è contro gli americani, ma contro l’uso di queste armi assurde. Di quelle esplose in Occidente si viene a sapere, in tempi successivi, quasi tutto; degli esperimenti sovietici non si sa nulla all’epoca e quindi non ci si può scandalizzare allo stesso modo, ma che le cose non siano affatto differenti è molto più che un semplice sospetto. Dunque il racconto che segue potrebbe essere probabilmente replicato per esplosioni dall’altra parte della cortina di ferro.

Eccoci dunque di fronte ai cosiddetti “test atomici”: sulla distinzione tra atomici e nucleari si potrebbe aprire un capitolo: dirò semplicemente che il termine atomico non è corretto perché l’energia in gioco deriva da reazioni che avvengono nel nucleo: si deve dunque parlare di energia nucleare, bombe nucleari e, appunto, test nucleari.

Per quasi vent’anni, non si sa se per incuria e negligenza o per semplice ignoranza, le esplosioni di questi ordigni sempre più potenti e sofisticati avvengono in condizioni non protette senza alcun riguardo per l’ambiente e, cosa assai più grave, senza preoccuparsi delle conseguenze che le popolazioni locali e i militari addetti all’esperimento possono subire.

Fare esplodere una bomba nucleare a terra o nell’atmosfera non è uno scherzo. Tra le conseguenze anche il fallout radioattivo, vale a dire la “nube” di materiale radioattivo che il vento trasporta anche a distanze molto grandi e per tempi decisamente lunghi. Del resto, trattandosi di armi di distruzione, bisogna pur capire cosa avrebbe subito il nemico, facendo esplodere la bomba un po’ dappertutto: a terra, a livello del mare, e a varie altezze in atmosfera.

Fare esplodere una bomba nucleare a terra o nell’atmosfera non è uno scherzo. Tra le conseguenze anche il fallout radioattivo, vale a dire la “nube” di materiale radioattivo che il vento trasporta anche a distanze molto grandi e per tempi decisamente lunghi. Del resto, trattandosi di armi di distruzione, bisogna pur capire cosa avrebbe subito il nemico, facendo esplodere la bomba un po’ dappertutto: a terra, a livello del mare, e a varie altezze in atmosfera.Dal 1963 in poi si susseguono vari tentativi di ostacolare i test, imponendo che le esplosioni avvengano solo sotto terra; riducendo, 10 anni più tardi, la potenza dei test e firmando un trattato di messa al bando delle sperimentazioni nel 1996, ma mai entrato in vigore perché non ratificato da cinque paesi: Cina, Egitto, Iran, Israele e Stati Uniti, mentre tre non hanno mai firmato il trattato: Corea del Nord, India e Pakistan.

Secondo i dati disponibili in rete, gli ultimi test sarebbero stati eseguiti nel 2006 e nel 2009 entrambi dalla Corea del Nord, che ha ripreso la sua attività recentemente con i missili di cui le cronache hanno parlato. Un gruppo di test nucleari viene dunque progettato nell’atollo di Bikini. Qui vivono 167 persone che sono semplicemente prelavate e spostate in un altro atollo disabitato, Rongerik, distante poco più di 200 km.

Il motivo degli esperimenti viene spiegato da Lewis Strauss, una settimana dopo l’esplosione di Nagasaki. Cosa succederà alle nostre navi nel caso vengano attaccate da bombe nucleari? L’esperimento dunque consiste nel far esplodere uno o più ordigni in mezzo ad una flotta, per poi andare a vedere come quelle navi escono dall’inferno. In effetti l’intera flotta verrà distrutta e affondata o comunque resa inservibile sia per i danni subiti che per essere diventata radioattiva da non poter neppure essere avvicinata.

Ad ogni modo tocca alla Marina progettare e controllare il test e qui le invidie esplodono, come in ogni racconto sui conflitti di interessi degni di questo nome.

Deve intervenire il presidente Truman per istituire una commissione civile di revisione che coordini e prenda le decisioni più imparziali possibili sull’operazione Crossroads, questo il nome del test, anche “per convincere il pubblico che si tratta di una prova utile e condotta con obiettività”.

Il 24 gennaio 1946 l’ammiraglio Blandy, a capo dell’intera operazione, decide che Bikini va benissimo, perché presenta tutte le caratteristiche migliori per la sicurezza dell’esperimento, in particolare perché tutte quelle isole del pacifico sono poste dal presidente Truman sotto la giurisdizione degli Stati Uniti a seguito della vittoria contro il Giappone.

Quattro giorni dopo, gli abitanti dell’isola vengono informati. C’è molta retorica, tipicamente statunitense, attorno a questa vicenda. Si cerca di far passare per eroici patrioti i 167 disgraziati che devono lasciare le loro case.

Faccio molta fatica a pensare che sia andata come è stata poi raccontata dal commodoro Wyatt, secondo il quale i bikiniani erano felici di contribuire al successo del test. Credo piuttosto che lo abbiano mandato a quel paese senza mezzi termini e siano stati costretti al trasloco, non potendo fare altrimenti.

Faccio molta fatica a pensare che sia andata come è stata poi raccontata dal commodoro Wyatt, secondo il quale i bikiniani erano felici di contribuire al successo del test. Credo piuttosto che lo abbiano mandato a quel paese senza mezzi termini e siano stati costretti al trasloco, non potendo fare altrimenti.Si sistemano quindi le navi bersaglio: 95 di varie dimensioni e caratteristiche, corazzate, portaerei, cacciatorpediniere, otto sommergibili e varie altre tipologie di imbarcazioni più piccole.

Le bombe sono due, entrambe al Plutonio, identiche a quelle esplose su Nagasaki e trasportate dallo stesso bombardiere.

Il primo luglio viene sganciata la prima bomba: il suo nome è Able.

L’effetto della prima esplosione, avvenuta a 160 m da terra è però molto deludente. Solo poche navi vengono affondate e la stampa critica subito gli esecutori, ma quando si scopre un difetto nello stabilizzatore di coda dell’ordigno, l’equipaggio viene scagionato.

Sulle navi più grandi sono stati sistemati aerei, carburante ed esplosivi per rendere più realistico il tutto. Ci sono perfino degli animali a bordo: 57 cavie, 109 topi, 146 maiali, 176 capre e 3030 topolini distribuiti in 22 navi. Il 35% di loro muore o per l’onda d’urto o per le radiazioni. Altri sono poi sacrificati in laboratorio per studiarne le reazioni.

Tre settimane più tardi, il 24 luglio, è il turno del test Baker. Questa volta la bomba viene ancorata sotto una nave da sbarco, la LMS-60. Nessun pezzettino di questa imbarcazione verrà trovato dopo l’esplosione: la LMS-60 è semplicemente vaporizzata. La detonazione avviene 27 m sotto il livello del mare. Gli effetti sono devastanti per la flotta bersaglio e stupefacenti per gli osservatori. Ogni rivista che parli di Bikini mostra una sfera enorme di acqua nebulizzata e sabbia in espansione, alta fino a 2 km e larga 700 m. Si tratta del fenomeno conosciuto come singolarità di Prandtl-Glauert.

Ora, noi non siamo militari e quindi di cosa avviene alle navi bersaglio ci importa relativamente. Ci interessa di più vedere cosa succede dopo, a causa delle radiazioni prodotte. La Baker produce in tutto meno di 1 kg di prodotti di fissione. Potrebbe sembrare una cosa da niente, ma, dal punto di vista della sua radioattività, è come se venissero liberate diverse centinaia di tonnellate di radio. La maggior parte delle polveri radioattive ricadono nella laguna, affondano e restano là o vengono portate in giro dalle correnti marine. L’analisi mostra che il resto della nube radioattiva ha contaminato tutte le navi, perfino quelle che si trovano a parecchi km di distanza. Purtroppo all’epoca non si conoscono ancora bene gli effetti nocivi delle radiazioni e nei primi sei giorni dopo Baker, quasi 5 mila uomini vengono mandati sulle navi per grattare via con spazzole, acqua e lisciva la radioattività, un’operazione estremamente pericolosa e del tutto inutile.

Ora, noi non siamo militari e quindi di cosa avviene alle navi bersaglio ci importa relativamente. Ci interessa di più vedere cosa succede dopo, a causa delle radiazioni prodotte. La Baker produce in tutto meno di 1 kg di prodotti di fissione. Potrebbe sembrare una cosa da niente, ma, dal punto di vista della sua radioattività, è come se venissero liberate diverse centinaia di tonnellate di radio. La maggior parte delle polveri radioattive ricadono nella laguna, affondano e restano là o vengono portate in giro dalle correnti marine. L’analisi mostra che il resto della nube radioattiva ha contaminato tutte le navi, perfino quelle che si trovano a parecchi km di distanza. Purtroppo all’epoca non si conoscono ancora bene gli effetti nocivi delle radiazioni e nei primi sei giorni dopo Baker, quasi 5 mila uomini vengono mandati sulle navi per grattare via con spazzole, acqua e lisciva la radioattività, un’operazione estremamente pericolosa e del tutto inutile.Alla fine la contaminazione è talmente elevata che il terzo test previsto viene annullato per mancanza di bersagli utilizzabili.

Quella della decontaminazione delle navi è una storia lunga e dolorosa. Portate in acque non contaminate si cerca di recuperare quello che si può, ma alla fine si riesce a rottamare solo otto navi anziché affondarle. Il fatto grave è che l’affondamento non avviene solo a Bikini, ma anche alle Hawaii e davanti alle coste della California, vicino alle isole Farallones, dove è stato prodotto un grave inquinamento radioattivo. In quelle zone l’incidenza di tumore al seno è la più elevata di tutti gli Stati Uniti.

Un anno dopo le autorità militari emettono un rapporto ufficiale sugli effetti prodotti dalle esplosioni.

La rivista Life commenta questo rapporto, riassumendolo in modo terribile con queste frasi: "Se tutte le navi nell'atollo delle Bikini fossero state complete dei loro equipaggi, la bomba Baker avrebbe ucciso 35.000 marinai. Se questo tipo di bomba atomica fosse stato sganciato a sud della New York's Battery (punta di Manhattan) in presenza di un vento costante da sud, sarebbero morte 2 milioni di persone."

Ma, a parte Life, il rapporto dei militari passa quasi del tutto inosservato, nel totale disinteresse dell’opinione pubblica.

Abbiamo parlato di oggetti, le navi, e di animali: e gli uomini?

Le persone e Bravo

Alle persone va un pochino meglio che agli animali nelle stive delle navi del test Baker. Certo che all’epoca non ci sono scudi protettivi o tute speciali, per cui la sicurezza consiste nel controllare il livello di radiazione assorbita da ciascuno grazie ad un dosimetro badge e di conseguenza nel valutare i tempi di permanenza sulle navi dopo l’esplosione. Si stabilisce che 0,1 roentgen al giorno sono un limite sopportabile per quei militari. Purtroppo l’85% del contenuto della nube è costituito da particelle di Plutonio non fissionato, che decade emettendo particelle alfa, le quali non vengono, all’epoca, rilevate né dal badge né dal contatore geiger.

Alle persone va un pochino meglio che agli animali nelle stive delle navi del test Baker. Certo che all’epoca non ci sono scudi protettivi o tute speciali, per cui la sicurezza consiste nel controllare il livello di radiazione assorbita da ciascuno grazie ad un dosimetro badge e di conseguenza nel valutare i tempi di permanenza sulle navi dopo l’esplosione. Si stabilisce che 0,1 roentgen al giorno sono un limite sopportabile per quei militari. Purtroppo l’85% del contenuto della nube è costituito da particelle di Plutonio non fissionato, che decade emettendo particelle alfa, le quali non vengono, all’epoca, rilevate né dal badge né dal contatore geiger.Nel 1996 il governo finanzia uno studio sulla mortalità dei veterani dell’operazione, scoprendo che l’incidenza dei decessi è stata del 5% superiore a quella di chi a Bikini non c’era.

Ancora peggio va agli abitanti dell’isola, come detto trasferiti preventivamente a Rongerik, dove però non riescono a procurarsi il cibo e devono essere accuditi dall’amministrazione USA. Comincia così una diaspora per cui i 4000 discendenti degli abitanti di Bikini vivono oggi in svariate isole del Pacifico e in paesi stranieri.

Ma il racconto non è completo se non si aggiunge quello che avviene dieci anni dopo Crossroads. Tra il 1954 e il 1958 altre 21 bombe nucleari vengono fatte esplodere nella laguna di Bikini, con una potenza complessiva circa 3 mila volte superiore a quella di Baker.

La più sporca di queste manovre ha luogo il 1° marzo 1954, quando una bomba termonucleare da 15 Megatoni provoca un fallout che colpisce gli isolani. Si tratta del più grande esperimento termonucleare mai eseguito dagli Stati Uniti.

Ecco una ricostruzione video, realizzata da Roberto Soldati (link youtube)

Solo per completezza ricordo che una bomba termonucleare non usa la fissione di nuclei pesanti come il Plutonio o l’Uranio, ma la fusione di nuclei leggeri, come l’idrogeno da cui il nome di bomba H. Insomma funziona come una piccola stella e sprigiona quantità enormi di energia anche rispetto alle bombe a fissione.

Anche questa storia merita di essere raccontata.

Ricordo che siamo in piena guerra fredda, con il terrore che i comunisti sovietici, mangiatori di bambini, sbarchino a Hollywood per fare una strage. Quello che è sicuramente vero è che la scienza russa, in forte competizione con quella americana, aveva operato un sorpasso nella realizzazione delle armi nucleari creando per prima appunto una bomba termonucleare.

A questo punto occorre far presto: mettere a punto la bomba e sperimentarla subito. Nasce così il nuovo progetto che porta nel 1954 a sganciare nel cielo delle Marshall un nuovo ordigno, chiamato, con sottile e perfido sarcasmo, Bravo.

C’è un peschereccio nei paraggi, il Lucky Dragon 5, che viene investito dalle ceneri radioattive. I 23 dell’equipaggio ci convivono non avendo assolutamente idea di cosa sia quella polvere bianca. La storia di questi sfortunati è raccontata nel Museo della Mutazione Atomica. Uno muore nel giro di sei mesi di cancro, gli altri finiscono in ospedale per periodi molto lunghi.

Poi c’è un altro guaio. Già dieci anni prima, l’atollo di Bikini era stato scelto per la costanza dei venti e quindi la possibilità di prevedere il tragitto della nube radioattiva. Ma in quel giorno vale la legge di Murphy: il vento gira di colpo verso Sud-Est, spostando le nubi dritte verso Rongerik.

Lo spettacolo, se così si può dire, viene descritto nel 1957 da un articolo apparso sul Saturday Evening Post a firma John C. Clark. Un boato e un lampo di fuoco nel cielo, chiarissimo nonostante i 200 km di distanza. Dopo alcune ore cominciano a cadere sull’isola fiocchi grigi. “Sarà neve”, pensano i nativi e i bambini ci giocano pure, mentre le colture vengono invase da queste ceneri radioattive di corallo. Alcuni militari, chiusi nella locale stazione meteorologica, si rendono invece conto di essere in trappola. E proprio così titola l’articolo: “Eravamo intrappolati dal fallout radioattivo”.

Eppure quel cambio di direzione del vento era stato preannunciato la sera prima dai meteorologi e alcune navi erano passate non lontano dall’isola, ma nessuno si era preoccupato delle persone che vi si trovavano.

Evidentemente la situazione non è simpatica neppure per mandarci dei dottori, che più di altri sapevano cosa significava frequentare quegli ambienti. Così passa un po’ di tempo prima che qualche camice bianco si avvicini alle popolazioni. Sono muniti di contatori Geiger che ticchettano come impazziti, ma non si fa poi molto. Qualche abitante viene impacchettato e trasportato in ospedali molto grandi e molto attrezzati a Chicago. Dopo averli esaminati per bene vengono rimandati a casa loro.

Oggi sappiamo che gli effetti delle radiazioni sono una lunga storia, nel senso che i loro effetti si possono sentire anche a grande distanza di tempo. E così in quella zona compaiono tumori di ogni genere, la cui frequenza aumenta sempre più in modo decisamente anomalo. Colpita in modo particolare la tiroide, ma ci sono anche molti aborti e nascite di bambini deformi (che è poi quello che le bombe di Hiroshima e Nagasaki hanno lasciato in eredità al popolo giapponese).

I livelli di radioattività misurati nei corpi degli abitanti, ma anche sui vestiti e sul cibo risultano inaccettabili e perfino tracce di Plutonio nelle urine, anche se i Laboratori di analisi Bookheaven di New York etichettano questi risultati come “radioattivamente non significanti”. Non so voi, se in una simile situazione sareste tranquilli e sereni.

Si arriva così al 1975, quando gli abitanti fanno causa al governo americano per costringerlo a intervenire per capire quale sia la situazione. Il via libera del governo avviene nel dicembre del 1975, ma per altri tre anni nulla si muove per questioni burocratiche, almeno così si dice.

Quello che si fa nel 1978 è di spostare tutti gli abitanti da Rongerik verso altre isole. In questo modo la vicenda degli uomini esposti alle radiazioni delle bombe su Bikini viene risolta, perché non c’è più nessuno sul quale fare delle verifiche.

Nel 1984 il periodo di protettorato statunitense termina e viene fondata la repubblica delle isole Marshall. In un commovente quanto assurdo discorso, l’allora presidente Ronald Reagan augura ai superstiti un periodo lunghissimo di prosperità, felicità, rispetto dei diritti umani e democrazia. A me sarebbe sembrata una clamorosa presa per il sedere!

Ma torniamo alle vicende delle isole del pacifico.

Solo nel 1986 il governo delle isole Marshall intenta una causa agli Stati Uniti ed ottiene dal Nuclear Claims Tribunal degli USA il diritto ad un risarcimento di oltre mezzo miliardo di dollari. In realtà di risarcimenti si è parlato a lungo con cifre anche più elevate di questa (fino a due miliardi), ma di moneta sonante si è visto molto poco.

Voglio chiudere con poche righe di un articolo scritto nel 2004 da Stefano Liberti del Manifesto, al quale rimando non avendo avuto la possibilità di controllare personalmente i documenti citati.

«Il vento aveva soffiato dalla parte sbagliata e l'esplosione era stata di cinque volte più potente del previsto», hanno detto i responsabili americani agli isolani attoniti e impauriti che si accingevano a lasciare le proprie case. Ma la spiegazione dell'errore di calcolo non sembra del tutto convincente. «I militari americani sapevano che il vento quella mattina stava soffiando verso gli altri atolli, ma hanno deciso di procedere lo stesso», racconta Jack Niedenthal, 46enne della Pennsylvania che si è trasferito sulle Marshall, ha sposato una bikinese e da anni si batte per far conoscere questa vicenda dimenticata. «Non a caso tutte le barche nell'area con personale statunitense a bordo ricevettero l'ordine di tenere gli uomini al riparo». Niedenthal non lo dice esplicitamente, ma sono in molti a credere plausibile un'orribile ipotesi: gli abitanti degli atolli vicini a Bikini sarebbero stati usati come cavie da laboratorio, esposti scientemente alle conseguenze delle radiazioni «a scopo sperimentale». Un sospetto che si è rafforzato negli ultimi anni, quando, durante l'amministrazione Clinton, sono stati declassificati decine di documenti che alludevano a un certo progetto 4.1, lanciato proprio nel 1953 per studiare gli effetti di un'esplosione nucleare sull'organismo umano

Ecco, questa è una storia istruttiva e interessante. Ho sempre detto in questa trasmissione che nessun evento creato dall’uomo potrà mai distruggere l’ambiente o il pianeta, come si ostinano a dire in molti. Quello che l’umanità sta facendo è cambiare le condizioni per la nostra sopravvivenza sul pianeta. In altri termini ci troveremo, come genere umano intendo, a vivere in una situazione difficile che non ci piacerà per niente, piena di difficoltà climatiche, di scarsità di risorse primarie (come l’acqua e il cibo). Per racchiudere il tutto in una immagine noi stiamo tagliando il ramo sul quale siamo seduti.

La Terra non avrà alcun problema a riprendersi alla grande, non appena questo piccolo fastidio che è l’homo sapiens avrà finito il suo percorso e sarà scomparso come altri milioni di specie prima di lui.

É quanto sta avvenendo a Bikini. L’esplosione Bravo del 1954 e le altre 22 che vi ho raccontato oggi hanno creato un cratere sotterraneo largo 2 km facendo di colpo sparire ogni traccia di vita vegetale e animale. Bene: oggi quel cratere è pieno di vita. Una ricerca australiana ha individuato 183 specie diverse di corallo. Il 65% della biodiversità biologica delle profondità marine di prima dei test, è oggi nuovamente presente. Ovviamente manca la specie umana che ancora non si può avventurare in un territorio devastato dalle bombe e ancora colpito in maniera pesante dalle radiazioni ionizzanti. Tutto bene dunque? Aspettate a gioire e seguite l’ultima parte di questa puntata.

300 km a Ovest di Bikini c’è l’atollo Enewetak, dove si trova l’isola Runit. Cosa c’entra adesso quest’altra isola con la nostra storia?

300 km a Ovest di Bikini c’è l’atollo Enewetak, dove si trova l’isola Runit. Cosa c’entra adesso quest’altra isola con la nostra storia?

Qui c’è un deposito di scorie radioattive, che gli abitanti dell’arcipelago chiamano semplicemente “The Dome”, “La cupola”. É una discarica in cui sono rinchiuse le scorie dei test nucleari statunitensi degli anni ’40 e ’50.

Questa vicenda è poco conosciuta. É stata riportata alla luce da un recente reportage australiano (alla fine di dicembre 2017) di Mark Willacy, intitolato “A poison in our island”, letteralmente “Un veleno sulla nostra isola”. Si vedono i bambini e gli abitanti di questo paradiso terrestre, circondati da una natura lussureggiante e da un mare che lascia senza fiato. Cantano, i bimbi, una canzone tradizionale, che racconta della nuova situazione “Non abbiamo più paura delle bombe; fiori e palme ondeggianti, questo è il mio tempo, questa è la mia terra!”.

Certo, questi bimbi sono nati molti anni dopo l’ultima bomba, ma l’eco di quegli esperimenti è ancora nella loro testa e nella loro cultura. E i bambini non vanno molto per il sottile, loro non la chiamano “The dome”, la chiamano “The tomb”, la tomba.

The tomb è una enorme struttura che assomiglia ad un disco volante, sprofondato nella sabbia dell’isola deserta tra l’Oceano e la laguna interna. Là dentro ci sono 85 mila metri cubi di scorie radioattive. Dalla bonifica degli anni ’70 tutto quello che faceva ticchettare un contatore Geiger è stato buttato in un cratere, creato da uno degli esperimenti. Poi il tutto è stato sigillato con un tappo in cemento.

Tranquilli?

Mica tanto: il tappo è spesso solo mezzo metro e questa non è neppure la notizia peggiore.

Questa trasmissione ha raccontato decine e decine di volte le conseguenze dei cambiamenti climatici. Bene, uno di questi riguarda proprio gli atolli: l’innalzamento del livello del mare infatti ha già costretto alcune popolazioni in giro per il mondo a sloggiare e cercare casa altrove.

E a Runit Island le cose non vanno diversamente. Già nel 2013 il Dipartimento dell’Energia USA fa sapere che i materiali radioattivi si stiano disgregando per via dell’acqua che sta penetrando nella cupola.

Secondo l’ex sindaco di Bikini «Quella cupola è il legame tra l’era nucleare e l’era del cambiamento climatico. Se ci saranno davvero delle fuoriuscite sarà un evento molto devastante. Non stiamo parlando solo delle Isole Marshall, stiamo parlando dell’intero Pacifico».

All’epoca degli esperimenti il governo di Washington non si faceva scrupoli di vaporizzare atolli e di spostare intere popolazioni, e intanto accantonava fondi per costruire il deposito. Inizialmente il progetto prevedeva di rivestire il fondo della voragine di Runit con cemento, ma poi non se ne fece nulla.

Perché?

É semplice, perché costava troppo. Sì, lo so che a sentire queste cose uno si incazza di brutto. Ma come, spendete miliardi per far saltare per aria isole e per distruggere le vostre navi e poi lesinate su una questione così fondamentale?

É semplice, perché costava troppo. Sì, lo so che a sentire queste cose uno si incazza di brutto. Ma come, spendete miliardi per far saltare per aria isole e per distruggere le vostre navi e poi lesinate su una questione così fondamentale?

Beh, cosa volete che vi dica? É andata proprio così.

Così il fondo del “deposito” è permeabile, nessun lavoro è stato fatto per metterlo in sicurezza e quindi l’acqua del mare è entrata là dentro, all’interno della cupola.

Per questo Runit Island è diventato territorio tabù. Nessuno si avventura là; la paura delle radiazioni è troppo forte.

Quello che sembra un paradiso è in realtà un inferno; lo è anche da un punto di vista sociale. Perché la vita degli abitanti, sostenuta un tempo da pesca e coltura delle palme, è cambiata, drasticamente. La preoccupazione per la contaminazione radioattiva della catena alimentare marina ha modificato radicalmente la dieta tradizionale. Il ministero statunitense dell’Energia ha addirittura vietato le esportazioni di pesce da quell’isola. Così a Enewetak si mangia cibo confezionato e importato. L’unico negozio di alimentari ha gli scaffali pieni di barrette di cioccolato, lecca-lecca e patatine. L’obesità e il diabete sono la naturale conseguenza di tutto questo.

Attorno alla cupola non ci sono cartelli segnaletici o avvisi di pericolo, niente di niente. La cupola, l’isola e gli abitanti sono lasciati semplicemente al loro destino.

Le isole Salomone, che si trovano dalla stessa parte del mondo delle Marshall e di Nauru, ad Est della Nuova Guinea. Qui il problema è rappresentato dal disboscamento, spesso illegale, delle foreste tropicali da parte di compagnie del legname. Questo è il bene più prezioso delle isole e la sua esportazione rappresenta la più alta fonte di reddito. Ci sono dei protocolli, dei procedimenti per garantire le licenze di questa attività. Ma, come accade in altre parti del mondo, la corruzione endemica permette alle imprese di aggirare questi paletti e di fare quello che vogliono. Le conseguenze della deforestazione sono drammatiche: la mancanza di alberi lungo i fiumi provoca frequenti inondazioni che rendono le rive, le sole zone coltivate, argillose e quindi inutilizzabili. Inoltre il fango prodotto inquina i corsi d’acqua rendendo difficile la sopravvivenza. In rete si trovano dossier, uno dei quali di National Geographic, che raccontano nei particolari la situazione.

Passiamo alla repubblica di Kiribati, un arcipelago di una trentina di isole nel mezzo del Pacifico. 21 di queste sono abitate da circa 200 mila persone.

Passiamo alla repubblica di Kiribati, un arcipelago di una trentina di isole nel mezzo del Pacifico. 21 di queste sono abitate da circa 200 mila persone.

Il rischio per queste isole è lo stesso che riguarda le Maldive, lo stato più basso del mondo. I cambiamenti climatici hanno già prodotto un innalzamento misurabile del livello del mare e gli atolli e le piccole isole sono destinate a scomparire. Per Kiribati si parla di qualche decennio, mentre per le Maldive l’anno della scomparsa è ipotizzato dagli scienziati tra un secolo, nel 2120.

Visto il modo tardivo ed egoista con il quale la politica affronta la questione del clima, si fa fatica a pensare che questo destino si possa in qualche modo evitare.

Una cosa simile avviene molto più a Nord, a Kivalina, una piccola isola tra l’Alaska e il circolo polare artico, dove qualche centinaio di esquimesi vivono in un villaggio al centro di questa piccola isola. Anche qui i danni sono dovuti all’innalzamento delle temperature medie e quindi allo scioglimento dei ghiacci polari, che aggiungono acqua al mare, e rodendo le coste di Kivalina. Oggi tra il villaggio e il mare c’è solo una sottile striscia di sabbia. Le previsioni sono terribili. Per gli scienziati la scomparsa dell’isola è ormai prossima ed è prevista per il 2025.

rodendo le coste di Kivalina. Oggi tra il villaggio e il mare c’è solo una sottile striscia di sabbia. Le previsioni sono terribili. Per gli scienziati la scomparsa dell’isola è ormai prossima ed è prevista per il 2025.

A proposito di mare e di cambiamenti climatici, questi hanno danneggiato in modo molto pesante alcune barriere coralline: quella del Belize e del grande reef australiano, per fare due esempi. Al di là dello sbiancamento, la distruzione delle barriere comporta rischi per le coste, in quando manca una difesa ad eventuali mareggiate o, peggio a tsunami.

Potremmo citare, tra le isole a rischio anche Venezia, che, se le cose non cambieranno, rischia di venire sommersa da un innalzamento del mare contro cui nemmeno il Mose potrà fare molto. E qui non si tratta di spostare qualche centinaio di abitanti: la storia e la cultura della Repubblica veneziana sono un patrimonio difficile da trovare altrove.

Per chiudere voglio accennare a isole particolari, molto particolari. Si tratta delle isole di plastica che si sono formate in varie parti del mondo. I movimenti delle correnti raccolgono tutta la plastica finita in mare e proveniente in larghissima misura dall’idiozia dell’uomo, che sparge questo materiale ovunque, dalla cima dell’Everest, ai boschi, al mare stesso, causando danni immensi in due modi. Da una parte alla fauna marina: si contano a centinaia di migliaia gli uccelli, i peschi, gli anfibi morti con nel loro interno sacchetti, reti, oggetti di plastica. É un danno, credo non sia difficile capirlo, alla catena alimentare e, indovinate un po’ … già … in cima a quella catena ci siamo noi. Il secondo danno è che queste enormi isole di plastica riducono uno dei compiti fondamentali dell’oceano e del mare, quello di assorbire l’anidride carbonica. Questo si aggiunge al fatto che noi produciamo anidride carbonica in mille modi, primo tra tutti la combustione di fonti fossili per l’industria, la locomozione, il riscaldamento, tanto da aver immesso in atmosfera quantità così massicce di questo gas come non si registrava da millenni, quando i mari erano alti 20 metri più di adesso e la temperatura media del pianeta era 4 gradi più elevata. Il disboscamento, l’inquinamento degli oceani e dei mari sono le altre armi in mano al degrado ambientale.

L’isola di plastica più grande è conosciuta come Pacific Trash Vortex, vortice di immondizia nel Pacifico. Il termine vortice dipende da un particolare movimento delle correnti marine che concentrano in quella zona gli oggetti che possono muoversi. Si trova tra le Hawai e il Giappone e copre una superficie enorme. Anche se è difficile darne un valore esatto, basta dire che essa è così grande come difficilmente potete immaginarla. E non è la sola: nell’oceano atlantico ce n’è un’altra, chiamata North Atlantic Garbage patch, che ha la stessa densità di quella del pacifico, 200 mila detriti per chilometro quadrato.

L’isola di plastica più grande è conosciuta come Pacific Trash Vortex, vortice di immondizia nel Pacifico. Il termine vortice dipende da un particolare movimento delle correnti marine che concentrano in quella zona gli oggetti che possono muoversi. Si trova tra le Hawai e il Giappone e copre una superficie enorme. Anche se è difficile darne un valore esatto, basta dire che essa è così grande come difficilmente potete immaginarla. E non è la sola: nell’oceano atlantico ce n’è un’altra, chiamata North Atlantic Garbage patch, che ha la stessa densità di quella del pacifico, 200 mila detriti per chilometro quadrato.

Adesso non pensate che sia un problema degli altri, tanto queste isole sono lontane da noi. Il mare più inquinato da pezzetti di plastica è il Mediterraneo e, credo, non serva aggiungere altro.

Solo per completezza ricordo che una bomba termonucleare non usa la fissione di nuclei pesanti come il Plutonio o l’Uranio, ma la fusione di nuclei leggeri, come l’idrogeno da cui il nome di bomba H. Insomma funziona come una piccola stella e sprigiona quantità enormi di energia anche rispetto alle bombe a fissione.

Anche questa storia merita di essere raccontata.

Ricordo che siamo in piena guerra fredda, con il terrore che i comunisti sovietici, mangiatori di bambini, sbarchino a Hollywood per fare una strage. Quello che è sicuramente vero è che la scienza russa, in forte competizione con quella americana, aveva operato un sorpasso nella realizzazione delle armi nucleari creando per prima appunto una bomba termonucleare.

A questo punto occorre far presto: mettere a punto la bomba e sperimentarla subito. Nasce così il nuovo progetto che porta nel 1954 a sganciare nel cielo delle Marshall un nuovo ordigno, chiamato, con sottile e perfido sarcasmo, Bravo.

C’è un peschereccio nei paraggi, il Lucky Dragon 5, che viene investito dalle ceneri radioattive. I 23 dell’equipaggio ci convivono non avendo assolutamente idea di cosa sia quella polvere bianca. La storia di questi sfortunati è raccontata nel Museo della Mutazione Atomica. Uno muore nel giro di sei mesi di cancro, gli altri finiscono in ospedale per periodi molto lunghi.

Poi c’è un altro guaio. Già dieci anni prima, l’atollo di Bikini era stato scelto per la costanza dei venti e quindi la possibilità di prevedere il tragitto della nube radioattiva. Ma in quel giorno vale la legge di Murphy: il vento gira di colpo verso Sud-Est, spostando le nubi dritte verso Rongerik.

Lo spettacolo, se così si può dire, viene descritto nel 1957 da un articolo apparso sul Saturday Evening Post a firma John C. Clark. Un boato e un lampo di fuoco nel cielo, chiarissimo nonostante i 200 km di distanza. Dopo alcune ore cominciano a cadere sull’isola fiocchi grigi. “Sarà neve”, pensano i nativi e i bambini ci giocano pure, mentre le colture vengono invase da queste ceneri radioattive di corallo. Alcuni militari, chiusi nella locale stazione meteorologica, si rendono invece conto di essere in trappola. E proprio così titola l’articolo: “Eravamo intrappolati dal fallout radioattivo”.

Eppure quel cambio di direzione del vento era stato preannunciato la sera prima dai meteorologi e alcune navi erano passate non lontano dall’isola, ma nessuno si era preoccupato delle persone che vi si trovavano.

Evidentemente la situazione non è simpatica neppure per mandarci dei dottori, che più di altri sapevano cosa significava frequentare quegli ambienti. Così passa un po’ di tempo prima che qualche camice bianco si avvicini alle popolazioni. Sono muniti di contatori Geiger che ticchettano come impazziti, ma non si fa poi molto. Qualche abitante viene impacchettato e trasportato in ospedali molto grandi e molto attrezzati a Chicago. Dopo averli esaminati per bene vengono rimandati a casa loro.

Oggi sappiamo che gli effetti delle radiazioni sono una lunga storia, nel senso che i loro effetti si possono sentire anche a grande distanza di tempo. E così in quella zona compaiono tumori di ogni genere, la cui frequenza aumenta sempre più in modo decisamente anomalo. Colpita in modo particolare la tiroide, ma ci sono anche molti aborti e nascite di bambini deformi (che è poi quello che le bombe di Hiroshima e Nagasaki hanno lasciato in eredità al popolo giapponese).

I livelli di radioattività misurati nei corpi degli abitanti, ma anche sui vestiti e sul cibo risultano inaccettabili e perfino tracce di Plutonio nelle urine, anche se i Laboratori di analisi Bookheaven di New York etichettano questi risultati come “radioattivamente non significanti”. Non so voi, se in una simile situazione sareste tranquilli e sereni.

Si arriva così al 1975, quando gli abitanti fanno causa al governo americano per costringerlo a intervenire per capire quale sia la situazione. Il via libera del governo avviene nel dicembre del 1975, ma per altri tre anni nulla si muove per questioni burocratiche, almeno così si dice.

Quello che si fa nel 1978 è di spostare tutti gli abitanti da Rongerik verso altre isole. In questo modo la vicenda degli uomini esposti alle radiazioni delle bombe su Bikini viene risolta, perché non c’è più nessuno sul quale fare delle verifiche.

Nel 1984 il periodo di protettorato statunitense termina e viene fondata la repubblica delle isole Marshall. In un commovente quanto assurdo discorso, l’allora presidente Ronald Reagan augura ai superstiti un periodo lunghissimo di prosperità, felicità, rispetto dei diritti umani e democrazia. A me sarebbe sembrata una clamorosa presa per il sedere!

Ma torniamo alle vicende delle isole del pacifico.

Solo nel 1986 il governo delle isole Marshall intenta una causa agli Stati Uniti ed ottiene dal Nuclear Claims Tribunal degli USA il diritto ad un risarcimento di oltre mezzo miliardo di dollari. In realtà di risarcimenti si è parlato a lungo con cifre anche più elevate di questa (fino a due miliardi), ma di moneta sonante si è visto molto poco.

Voglio chiudere con poche righe di un articolo scritto nel 2004 da Stefano Liberti del Manifesto, al quale rimando non avendo avuto la possibilità di controllare personalmente i documenti citati.

«Il vento aveva soffiato dalla parte sbagliata e l'esplosione era stata di cinque volte più potente del previsto», hanno detto i responsabili americani agli isolani attoniti e impauriti che si accingevano a lasciare le proprie case. Ma la spiegazione dell'errore di calcolo non sembra del tutto convincente. «I militari americani sapevano che il vento quella mattina stava soffiando verso gli altri atolli, ma hanno deciso di procedere lo stesso», racconta Jack Niedenthal, 46enne della Pennsylvania che si è trasferito sulle Marshall, ha sposato una bikinese e da anni si batte per far conoscere questa vicenda dimenticata. «Non a caso tutte le barche nell'area con personale statunitense a bordo ricevettero l'ordine di tenere gli uomini al riparo». Niedenthal non lo dice esplicitamente, ma sono in molti a credere plausibile un'orribile ipotesi: gli abitanti degli atolli vicini a Bikini sarebbero stati usati come cavie da laboratorio, esposti scientemente alle conseguenze delle radiazioni «a scopo sperimentale». Un sospetto che si è rafforzato negli ultimi anni, quando, durante l'amministrazione Clinton, sono stati declassificati decine di documenti che alludevano a un certo progetto 4.1, lanciato proprio nel 1953 per studiare gli effetti di un'esplosione nucleare sull'organismo umano

Oggi

E oggi? Com’è oggi l’atollo di Bikini?Ecco, questa è una storia istruttiva e interessante. Ho sempre detto in questa trasmissione che nessun evento creato dall’uomo potrà mai distruggere l’ambiente o il pianeta, come si ostinano a dire in molti. Quello che l’umanità sta facendo è cambiare le condizioni per la nostra sopravvivenza sul pianeta. In altri termini ci troveremo, come genere umano intendo, a vivere in una situazione difficile che non ci piacerà per niente, piena di difficoltà climatiche, di scarsità di risorse primarie (come l’acqua e il cibo). Per racchiudere il tutto in una immagine noi stiamo tagliando il ramo sul quale siamo seduti.

La Terra non avrà alcun problema a riprendersi alla grande, non appena questo piccolo fastidio che è l’homo sapiens avrà finito il suo percorso e sarà scomparso come altri milioni di specie prima di lui.

É quanto sta avvenendo a Bikini. L’esplosione Bravo del 1954 e le altre 22 che vi ho raccontato oggi hanno creato un cratere sotterraneo largo 2 km facendo di colpo sparire ogni traccia di vita vegetale e animale. Bene: oggi quel cratere è pieno di vita. Una ricerca australiana ha individuato 183 specie diverse di corallo. Il 65% della biodiversità biologica delle profondità marine di prima dei test, è oggi nuovamente presente. Ovviamente manca la specie umana che ancora non si può avventurare in un territorio devastato dalle bombe e ancora colpito in maniera pesante dalle radiazioni ionizzanti. Tutto bene dunque? Aspettate a gioire e seguite l’ultima parte di questa puntata.

Cambiamenti climatici

300 km a Ovest di Bikini c’è l’atollo Enewetak, dove si trova l’isola Runit. Cosa c’entra adesso quest’altra isola con la nostra storia?

300 km a Ovest di Bikini c’è l’atollo Enewetak, dove si trova l’isola Runit. Cosa c’entra adesso quest’altra isola con la nostra storia?Qui c’è un deposito di scorie radioattive, che gli abitanti dell’arcipelago chiamano semplicemente “The Dome”, “La cupola”. É una discarica in cui sono rinchiuse le scorie dei test nucleari statunitensi degli anni ’40 e ’50.

Questa vicenda è poco conosciuta. É stata riportata alla luce da un recente reportage australiano (alla fine di dicembre 2017) di Mark Willacy, intitolato “A poison in our island”, letteralmente “Un veleno sulla nostra isola”. Si vedono i bambini e gli abitanti di questo paradiso terrestre, circondati da una natura lussureggiante e da un mare che lascia senza fiato. Cantano, i bimbi, una canzone tradizionale, che racconta della nuova situazione “Non abbiamo più paura delle bombe; fiori e palme ondeggianti, questo è il mio tempo, questa è la mia terra!”.

Certo, questi bimbi sono nati molti anni dopo l’ultima bomba, ma l’eco di quegli esperimenti è ancora nella loro testa e nella loro cultura. E i bambini non vanno molto per il sottile, loro non la chiamano “The dome”, la chiamano “The tomb”, la tomba.

The tomb è una enorme struttura che assomiglia ad un disco volante, sprofondato nella sabbia dell’isola deserta tra l’Oceano e la laguna interna. Là dentro ci sono 85 mila metri cubi di scorie radioattive. Dalla bonifica degli anni ’70 tutto quello che faceva ticchettare un contatore Geiger è stato buttato in un cratere, creato da uno degli esperimenti. Poi il tutto è stato sigillato con un tappo in cemento.

Tranquilli?

Mica tanto: il tappo è spesso solo mezzo metro e questa non è neppure la notizia peggiore.

Questa trasmissione ha raccontato decine e decine di volte le conseguenze dei cambiamenti climatici. Bene, uno di questi riguarda proprio gli atolli: l’innalzamento del livello del mare infatti ha già costretto alcune popolazioni in giro per il mondo a sloggiare e cercare casa altrove.

E a Runit Island le cose non vanno diversamente. Già nel 2013 il Dipartimento dell’Energia USA fa sapere che i materiali radioattivi si stiano disgregando per via dell’acqua che sta penetrando nella cupola.

Secondo l’ex sindaco di Bikini «Quella cupola è il legame tra l’era nucleare e l’era del cambiamento climatico. Se ci saranno davvero delle fuoriuscite sarà un evento molto devastante. Non stiamo parlando solo delle Isole Marshall, stiamo parlando dell’intero Pacifico».

All’epoca degli esperimenti il governo di Washington non si faceva scrupoli di vaporizzare atolli e di spostare intere popolazioni, e intanto accantonava fondi per costruire il deposito. Inizialmente il progetto prevedeva di rivestire il fondo della voragine di Runit con cemento, ma poi non se ne fece nulla.

Perché?

É semplice, perché costava troppo. Sì, lo so che a sentire queste cose uno si incazza di brutto. Ma come, spendete miliardi per far saltare per aria isole e per distruggere le vostre navi e poi lesinate su una questione così fondamentale?

É semplice, perché costava troppo. Sì, lo so che a sentire queste cose uno si incazza di brutto. Ma come, spendete miliardi per far saltare per aria isole e per distruggere le vostre navi e poi lesinate su una questione così fondamentale?Beh, cosa volete che vi dica? É andata proprio così.

Così il fondo del “deposito” è permeabile, nessun lavoro è stato fatto per metterlo in sicurezza e quindi l’acqua del mare è entrata là dentro, all’interno della cupola.

Per questo Runit Island è diventato territorio tabù. Nessuno si avventura là; la paura delle radiazioni è troppo forte.

Quello che sembra un paradiso è in realtà un inferno; lo è anche da un punto di vista sociale. Perché la vita degli abitanti, sostenuta un tempo da pesca e coltura delle palme, è cambiata, drasticamente. La preoccupazione per la contaminazione radioattiva della catena alimentare marina ha modificato radicalmente la dieta tradizionale. Il ministero statunitense dell’Energia ha addirittura vietato le esportazioni di pesce da quell’isola. Così a Enewetak si mangia cibo confezionato e importato. L’unico negozio di alimentari ha gli scaffali pieni di barrette di cioccolato, lecca-lecca e patatine. L’obesità e il diabete sono la naturale conseguenza di tutto questo.

Attorno alla cupola non ci sono cartelli segnaletici o avvisi di pericolo, niente di niente. La cupola, l’isola e gli abitanti sono lasciati semplicemente al loro destino.

Ma non è tutto qui