Riassunto

Benvenuti, cari amici, a “Non sono stato io”. Oggi continuiamo il discorso, incominciato nell’ultima puntata sulla vicenda del Vajont.

Benvenuti, cari amici, a “Non sono stato io”. Oggi continuiamo il discorso, incominciato nell’ultima puntata sulla vicenda del Vajont.Come si fa in tutte le trasmissioni serie, facciamo il punto della situazione.

Il progetto di costruire una diga alla fine della valle del Vajont, nasce durante il ventennio fascista, quando l’Italia autarchica voluta da Mussolini ha bisogno di energia per affrontare una crescita e, più tardi la preparazione ad una guerra. Essendo povera di ricorse da estrarre, asl nostro paese non resta che incrementare l’idroelettrico. Con due importanti catene di monti non è difficile trovare dei “salti d’acqua” naturali o artificiali da sfruttare. Ci sono, all’epoca circa 600 dighe, di cui la metà appartenenti a società private. Una di queste è la SADE, Società Adriatica Di Elettricità, di proprietà di Giuseppe Volpi, che nel solo tratto dolomitico veneto possiede sette invasi con altrettante centrali. Il progetto prevede la costruzione di una nuova diga che sopperisca ai problemi di portata incostante del Piave e che sappia raccogliere anche le acque provenienti da altri bacini che si trovino ad altezze superiori. Il torrente Vajont sembra fatto apposta. Volpi è, durante il periodo fascista, Ministro per i Lavori Pubblici e riesce a far approvare una legge, in chiaro conflitto di interesse, grazie alla quale lo Stato finanzierà al 50% le aziende che costruiranno nuovi impianti idroelettrici. A fondo perduto, si intende.

Nel 1940 il progetto viene approvato illegalmente da una commissione composta da appena un terzo di chi doveva esserci, ma è l’anno dell’entrata in guerra e i problemi sono assai diversi che preoccuparsi del comportamento di una commissione ministeriale.

Nel dopoguerra comincia il lavoro. É necessario espropriare i terreni che appartengono sia al comune di Erto che a privati cittadini. L’amministrazione fa confusione e vende di tutto, facendo salire l’ira degli abitanti che si vedono sottrarre campi, boschi, pascoli. Ci sarà un secondo esproprio, quando la SADE decide, con veloce approvazione da parte del governo centrale, di aumentare le dimensioni dell’invaso, portando l‘altezza della diga ad oltre 260 m e la quantità d’acqua contenuta a 150 milioni di metri cubi.

Durante i lavori, nella vicina Pontesei, dove c’è una delle dighe della SADE, una frana si stacca dal fianco della montagna, crea un’onda che scavalca la diga, portandosi dietro l’unico custode, Arcangelo Tiziani.

Questo fatto suona come un avvertimento e si decide di far ispezionare i monti da un geologo bravo. Arriva da Salisburgo Leopold Müller, un luminare nel suo campo. Studia in particolare il monte a Sud del torrente, il monte Toc e alla fine conclude che lassù c’è una frana di 200 milioni di metri cubi, che si staccherà se un evento esterno lo provocasse. Eventi esterni possono essere o un piccolo terremoto o la lubrificazione della base con, ad esempio, dell’acqua che risalisse lungo il pendio.

Questa conclusione viene avvallata da Leonardo Semenza, che suggerisce più volte alla SADE di lasciar perdere e rinunciare alla diga. Ma ci sono tanti soldi investiti, c’è l’esigenza anche da parte del ministero di concludere quel lavoro e quindi si dà retta al vecchio Dal Piaz, quasi novantenne, e ad un geofisico, Pietro Caloi, che tranquillizzano la società e invitano a proseguire con i lavori.

L’ultima annotazione riguarda una passerella che si voleva costruire per collegare i due lati del futuro lago, per permettere agli abitanti di Erto e Casso di raggiungere i boschi e i campi presenti sul monte Toc. La passerella non viene costruita perché gli appoggi non sono sicuri, il terreno frana … ma di questo a nessuno sembra importare nulla. La smania da parte del governo di Roma di andare avanti e la potenza contrattuale della SADE vengono dimostrate dall’episodio che riguarda Renzo Desidera, ingegnere capo del genio civile di Belluno. Lui capisce che c’è qualcosa che non va e blocca i lavori. Bastano 24 al ministro per i lavori pubblici, Giuseppe Togni per trasferirlo e revocare la sospensione.

Questo, a grandi linee è il riassunto della prima parte di questa trasmissione. Facciamo una breve pausa e poi cominciamo con la seconda. (52)

I collaudi e il modello di Nove

Quando i lavori sono terminati, la diga è pronta per essere venduta all’ENEL. Prima però è necessario fare i collaudi, vedere cioè se la diga tiene, se l’invaso è a posto e tutto il resto. I collaudi del Vajont sono una storia nella storia, perché anche in questa occasione ne succedono di ogni colore.Alla fine del 1960 il livello dell’acqua viene portato fino a 650 metri sul mare e si verifica una frana. Ha un fronte di 300 metri e precipita nel lago. Per fortuna non ci sono vittime, ma le case sul monte Toc sono tutte lesionate. SADE fa evacuare la zona. É chiaro che i calcoli di Müller sono più che attendibili. Il direttore dei lavori, Alberico Biadene, scrive una sua relazione dicendo che l’innalzamento del livello è pericoloso, ma è altrettanto pericoloso togliere l’acqua che in questo momento serve come supporto a tener su la frana. Ma la preoccupazione dell’impresa non è quella di salvare le persone, ma di salvare l’opera. Si costruisce allora una galleria di sorpasso, vale a dire un grande condotto che deve fungere da by-pass nel caso in cui la frana, scendendo, dividesse il lago in due parti.

Stranamente si muove anche la Commissione di controllo, ma quando arriva viene tranquillizzata dal solito geologo Penta: non ci sono elementi sufficienti – dice – per avvalorare la catastrofica previsione di Müller.

Tutti gli studi fatti sulla frana, compreso quello di Müller, consigliavano di monitorare la frana per capire come si sarebbe mossa verso il lago.

La costruzione della galleria di sorpasso dura quasi un anno, durante il quale la quota dell’acqua viene mantenuta tra 590 e 600 msm. Terminata la galleria, ecco il secondo collaudo, effettuato con estrema cautela, controllando i movimenti della frana. Nella primavera del 1962, la terra del Toc riprende a muoversi e a novembre, con l’acqua a quota 700, scende a 1,5 cm al giorno. Si decide allora un nuovo svaso, che termina a marzo del 1963, con il lago a quota 650. La frana si ferma.

La costruzione della galleria di sorpasso dura quasi un anno, durante il quale la quota dell’acqua viene mantenuta tra 590 e 600 msm. Terminata la galleria, ecco il secondo collaudo, effettuato con estrema cautela, controllando i movimenti della frana. Nella primavera del 1962, la terra del Toc riprende a muoversi e a novembre, con l’acqua a quota 700, scende a 1,5 cm al giorno. Si decide allora un nuovo svaso, che termina a marzo del 1963, con il lago a quota 650. La frana si ferma.Intanto avviene la nazionalizzazione e ENEL diventa proprietaria e responsabile della diga. Il livello dell’acqua viene fatto risalire fino a raggiungere la quota di 700 msm. Quella necessaria per il collaudo è di 715 msm, ma ecco che a 700 m la frana riprende la sua discesa, più veloce dell’altra volta, 2 cm al giorno.

Cosa fare? Si pensa di realizzare un modello della diga e dell’invaso e di far cadere nell’acqua un masso che, in proporzione, rappresenti la paleofrana del Toc. L’incarico viene assegnato ad un cattedratico di Padova, il professor Augusto Ghetti, direttore della scuola di idraulica dell’ateneo veneto. Meglio dire subito che Ghetti è, ovviamente pagato da SADE/ENEL. La prova ha luogo presso la centrale di Nove, dalle parti di Vittorio Veneto. La relazione finale è abbastanza rassicurante. Dalle prove eseguite si stabilisce che il livello di sicurezza è di 700 metri di quota. Basta non superarli e la frana rimarrà lassù sul TOC e la diga potrà fornire tutta l’acqua necessaria alla produzione di energia. Ora, io non sono un ingegnere o un geologo, ma essere tranquilli a 700 metri, quando la frana si era mossa già a 650, mi sembra francamente un bell’azzardo.

Purtroppo la prova di Nove ha un grande difetto, come confermerà lo stesso Ghetti durante il successivo processo, nel quale cercherà di addossare al direttore dei lavori, Alberico Biadene, la responsabilità di non aver saputo estrapolare dai suoi dati quello che poi sarebbe successo.

La questione è che la finta frana di Nove è troppo poco compatta e, soprattutto, ha una velocità di impatto almeno tre volte inferiore a quella reale. Dirà Ghetti al processo: “Ove si fossero aumentate nel modello di circa tre volte le velocità di caduta, il tragico evento reale sarebbe comparso in esso in tutta la sua terribile evidenza.”

Così si comincia a togliere l’acqua, fino a tornare a 700 metri: ma è troppo tardi: è il 9 ottobre 1963. É la fine. La strage del Vajont è ormai un fatto compiuto.

Nella prima puntata Marco Paolini con il suo pezzo così drammatico ci ha raccontato quello che è successo. Adesso che abbiamo capito perché siamo arrivati a questo punto, possiamo riascoltarlo.

Comincia il tragico "dopo Vajont"

Facciamo il punto. I dati ufficiali parlano di 1917 morti, 1300 dispersi, 900 miliardi di lire di danni materiali, un paese spazzato via che non esiste più, un tessuto sociale distrutto …

Facciamo il punto. I dati ufficiali parlano di 1917 morti, 1300 dispersi, 900 miliardi di lire di danni materiali, un paese spazzato via che non esiste più, un tessuto sociale distrutto …Questo, purtroppo, è solo dell’inizio delle disavventure dei cittadini di Longarone e di Erto. Certo ci sono i duemila morti, ma ci sono anche i sopravvissuti, disperati per l’immane tragedia che li ha colpiti. Cos’è successo dopo il Vajont?

Il 9 ottobre del 2001 veniva proiettato, in anteprima e praticamente dentro la diga, il film di Martinelli. Noi, e parlo di me e dei miei studenti e colleghi di allora, avevamo appena finito di lavorare ad un progetto integrato sulla vicenda, come ho già avuto modo di dire all’inizio. Eravamo andati più volte a Longarone ed Erto ad incontrare qualcuno dei superstiti, che ci avevano raccontato questa storia pazzesca che abbiamo ascoltato fin qui e poi la storia del dopo Vajont, come loro l’avevano percepita.

Quella sera del 2001 sono presenti un sacco di autorità. Ci sono i sindaci, le personalità del luogo, un sacco di giornalisti (anche quelli del Gazzettino). La cosa che fa più impressione è che questi non sanno praticamente niente di quello che è realmente accaduto in quella valle. Ricordo che qualcuno di loro pensava ancora che il problema fosse stato nella costruzione della diga, che invece si erge bellissima e praticamente intatta sopra le loro teste. Solo qualcuno ha la convinzione che la causa di quella strage sia da ricercare nella gestione politica di un affare che si doveva fare a tutti i costi, poco importava il prezzo che c’era da pagare.

Ma quella sera, a vedere il film, ci sono soprattutto i cittadini di Erto e Casso, quelli di Longarone e delle altre frazioni coinvolte nel 1963. Sono lì, più che per vedere il film, per gridare il loro sdegno verso uno stato che, prima ha contribuito a causare la morte di duemila persone, poi ha abbandonato i fortunati superstiti ed infine li ha imbrogliati, come vedremo tra poco. Superstite è un termine diffuso, nel quale vengono comprese anche quelle persone che il 9 ottobre ’63 non c’erano lassù, ma che hanno perso quello che avevano: terre, animali, persone care. I superstiti dunque, quella sera del film, offuscano completamente la prima, il regista, i politici, l’ineffabile rappresentante dell’ENEL, Chicco Testa, e tutti gli altri. Non c’è spazio per altro che per le loro voci.

Sono stato, prima della serata del film, diverse volte ad assemblee di quella gente, ascoltando le stesse parole, lo stesso sdegno, la stessa rabbia di quella sera del 2001. Le ho sentite nella sala comunale di Longarone, nei raduni all’aperto, perfino nei bar e nelle osterie. Quella gente si lamenta dei quattro soldi arrivati a famiglie che hanno perso tutto, parla di donazioni mai arrivate a destinazione, ma finite chissà dove anche nel resto del paese. Raccontano di bambini orfani truffati dai genitori adottivi, ricordano le 600 vittime alle quali non è stato riconosciuto nessun danno sfruttando, come vedremo tra poco, alcuni cavilli legali.

Perfino il recupero delle salme è incompleto. Si sono fermati a quota 1466 e ce ne sono ancora 451 di cui nessuno sa nulla. Alcuni cadaveri sono stati ripescati nel Piave a decine di km di distanza da Longarone. Qualcuno ricorda anche le casseforti delle banche, che la ditta incaricata di recuperarle non ha trovato: scomparse. Pazienza, uno dice. Pazienza un corno, perché là dentro ci sono documenti importanti: polizze assicurative, pensioni dei morti mai pagate agli eredi, certificati di proprietà di terreni, negozi, attività. Non solo i morti dunque, sono affogati nel fango.

I giornalisti presenti quella sera ascoltano esterrefatti, a bocca aperta. Me la ricordo come fosse adesso quella sera al Vajont, mi ricordo le facce di quei giornalisti. Eppure un bravo giornalista basta che vada su a Erto e si fermi a bere un caffè in un bar, per sentire tutto quello che è uscito dalle bocche dei superstiti quella sera: tutti sanno come sono andate le cose, basta ascoltare.

I giornalisti presenti quella sera ascoltano esterrefatti, a bocca aperta. Me la ricordo come fosse adesso quella sera al Vajont, mi ricordo le facce di quei giornalisti. Eppure un bravo giornalista basta che vada su a Erto e si fermi a bere un caffè in un bar, per sentire tutto quello che è uscito dalle bocche dei superstiti quella sera: tutti sanno come sono andate le cose, basta ascoltare.La stampa se ne è fregata alla grande: nessuno che abbia vigilato prima sui morti e poi che abbia vigilato sui diritti dei vivi; nessuno che abbia indagato su quelli che si sono arricchiti con il Vajont, pur non avendo mai abitato da quelle parti. I giornalisti non sanno niente, perché certe cose è meglio non dirle, è meglio che la gente non sappia, perché la proprietà del giornale non vuole, perché occorre dire chiaro e tondo che lo Stato è corresponsabile di questo assassinio di massa.

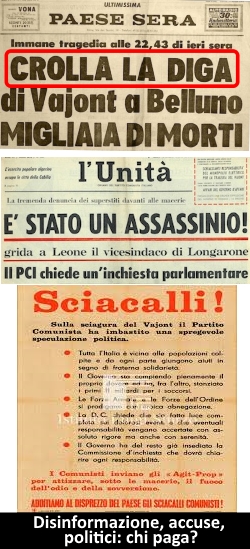

Ma generalizzare è sempre poco serio. Perché delle eccezioni ci sono state. Prima tra tutti Tina Merlin, che sull’Unità, ha scritto prima, durante e dopo quel maledetto giorno con lucidità e coraggio, perché non era facile a quei tempi essere comunisti e in prima linea in una regione che più bianca non si può.

Nelle mie visite a Erto ho conosciuto un’altra giornalista brava e coraggiosa, Lucia Vastano. All’epoca lavorava per Narcomafie, un giornale fantastico, ma decisamente poco conosciuto. É stata lassù, ha chiesto, studiato, ha parlato con la gente, ha partecipato a quelle assemblee. Io c’ero, posso testimoniarlo. Poi ha pubblicato alcuni libri sul Vajont. Uno del 2008 con un titolo che dice tutto: “Vajont, l'onda lunga: quarantacinque anni di truffe e soprusi contro chi sopravvisse alla notte più crudele della Repubblica” e uno più recente, del 2014, dal titolo “I palloncini del Vajont, storia di una diga cattiva”. Quest’ultimo è il racconto che i nonni fanno ai loro nipotini, spiegando loro come era bella quella valle prima che il monte Toc scendesse nel lago.

Nelle mie visite a Erto ho conosciuto un’altra giornalista brava e coraggiosa, Lucia Vastano. All’epoca lavorava per Narcomafie, un giornale fantastico, ma decisamente poco conosciuto. É stata lassù, ha chiesto, studiato, ha parlato con la gente, ha partecipato a quelle assemblee. Io c’ero, posso testimoniarlo. Poi ha pubblicato alcuni libri sul Vajont. Uno del 2008 con un titolo che dice tutto: “Vajont, l'onda lunga: quarantacinque anni di truffe e soprusi contro chi sopravvisse alla notte più crudele della Repubblica” e uno più recente, del 2014, dal titolo “I palloncini del Vajont, storia di una diga cattiva”. Quest’ultimo è il racconto che i nonni fanno ai loro nipotini, spiegando loro come era bella quella valle prima che il monte Toc scendesse nel lago.Ma è nel 1963 che la stampa dà il meglio di sé. Ci sono frasi scritte sulle prime pagine dei giornali dell’11 ottobre che, oggi, fanno rabbrividire. E sono frasi di penne famose: Indro Montanelli parla di tragedie di ogni genere che vanno affrontate con coraggio e senza creare odio interno; Dino Buzzati, con una prosopopea degna di miglior causa, dopo aver magnificato la diga, scrive sul Corriere, cito tra virgolette “ancora una volta la fantasia della natura è stata più grande e asciutta di quella della scienza”. Giorgio Bocca, un giornalista di punta dell’epoca, una specie di Marco Travaglio, scrive: “nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita: gli uomini non ci hanno messo le mani tutto è stato fatto dalla natura che non è buona o cattiva è indifferente.”

Insomma la stampa diventa il pompiere della situazione. E quei pochi che si azzardano a spiegare come sono andate davvero le cose, vengono tacciati di sciacallaggio, accusati di speculare sui morti. La Democrazia Cristiana il 19 ottobre fa appendere cartelli ovunque accusando il Partito Comunista di sciacallaggio per via degli articoli di Tina Merlin. Lo stesso partito aveva un settimanale, chiamato “La discussione” che scrive testualmente: “quella notte nella valle del Vajont si è compiuto un misterioso disegno d'amore”. Solo un idiota o un colluso poteva usare parole simile e poi, quel disegno, in quanto a misterioso è davvero molto misterioso.

Ad occuparsi di mettere le cose nei giusti binari dell’informazione è la stampa estera che con gli articoli del New York Times, dell’Herald Tribune, di Le Monde e così via racconta la verità in modo inequivocabile. Ma sono tempi in cui non c’è internet, pochi parlano l’inglese, quasi nessuno compra giornali stranieri.

Facciamo una breve pausa e poi riprendiamo.

I rimborsi truffa e gli insabbiamenti

Un’altra storia è quella del cronista della RAI, Bruno Ambrosi, inviato per un servizio a Longarone, che si ferma più di un mese per dare una mano ai soccorritori, estraendo corpi di bambini, recuperando ossa, scavando nel fango. É presente anche al processo di Belluno; assieme al collega Santalmassi deve fare un pezzo sul pubblico ministero Mario Fabbri. Nello studio di questi prepara le lampade e i microfoni. É tutto pronto per l’intervista quando entra il procuratore capo Fabio Mandarino e si porta via il PM. Quando Fabbri torna, comunica ad Ambrosi che l’intervista non si può fare, perché altrimenti avrebbe rischiato un’accusa di furto. Il furto della corrente elettrica che alimentava le lampade. Guardate che queste sono cose successe davvero, non fanno parte di un film di fantascienza.

Un’altra storia è quella del cronista della RAI, Bruno Ambrosi, inviato per un servizio a Longarone, che si ferma più di un mese per dare una mano ai soccorritori, estraendo corpi di bambini, recuperando ossa, scavando nel fango. É presente anche al processo di Belluno; assieme al collega Santalmassi deve fare un pezzo sul pubblico ministero Mario Fabbri. Nello studio di questi prepara le lampade e i microfoni. É tutto pronto per l’intervista quando entra il procuratore capo Fabio Mandarino e si porta via il PM. Quando Fabbri torna, comunica ad Ambrosi che l’intervista non si può fare, perché altrimenti avrebbe rischiato un’accusa di furto. Il furto della corrente elettrica che alimentava le lampade. Guardate che queste sono cose successe davvero, non fanno parte di un film di fantascienza.L’intervista verrà comunque realizzata qualche giorno dopo nella stanza d’albergo del giornalista, oscurando tutte le finestre perché la forte luce delle lampade non insospettisse qualcuno. Pensate un po’.

Ambrosi porta tutto a Roma. É un pezzo decisamente importante, fatto benissimo, addirittura eccellente a sentire le parole del suo direttore Willy De Luca, ma lo stesso dice ad Ambrosi che quell’ottimo lavoro finirà in un cassetto che non si riaprirà più. Perché mai? É lo stesso De Luca a rispondere.

La magistratura usciva piuttosto male da quel servizio. E qui cito ancora “Il procuratore di Roma, Spagnolo, ha fior di inchieste sulla RAI nel suo cassetto: se non mandiamo il servizio, viene chiuso il cassetto, se va in onda, apre il cassetto: chiaro?”

Basterebbe questo per capire come sono andate le cose nell’immediato dopo Vajont.

C’è ancora un episodio che voglio raccontare e riguarda l’allora primo ministro e futuro presidente della Repubblica Giovanni Leone, che di professione non politica fa l’avvocato. Ebbene, quando arriva a Longarone come primo ministro, promette, tra le lacrime, che giustizia sarà fatta in breve tempo. Poco dopo cade il governo e Leone si trova ad essere uno degli avvocati difensori dell’ENEL nella causa sulla strage.

Ovviamente un processo c’è: si svolge a L’Aquila e questo crea non pochi disagi agli abitanti e ai testimoni bellunesi che hanno un lungo viaggio da affrontare. Finisce tutto in cassazione nel 1971 con due sentenze di colpevolezza: Alberico Biadene, il vice direttore del ramo tecnico della SADE, prende cinque anni di cui tre condonati; Francesco Sensi, ingegnere capo della commissione di collaudo, prende tre anni e 8 mesi, di cui tre anni condonati. Dunque sono puniti, molto leggermente, da un lato gli esecutori e dall’altro i controllori, cioè lo stato, anch’esso responsabile in qualche modo di quel massacro. Gli altri imputati o sono già morti o vengono assolti.

Una bella differenza con i 21 anni chiesti dall’accusa!

Ma il comune di Longarone non ci sta e fa causa al proprietario della SADE, che nel frattempo è diventata la Montedison, perché, pochi mesi prima della frana, la SADE passa all’ENEL. Nel 1982 il tribunale di Firenze accoglie l’istanza e condanna Montedison ed ENEL al pagamento dei danni. Ma è il tribunale civile e penale di Belluno, nel 1997, 34 anni dopo la strage, a dire l‘ultima parola. Montedison viene condannata a pagare al comune di Longarone 22 miliardi, grossomodo 10 milioni di euro. Ma questi soldi non vanno ai singoli cittadini, bensì all’amministrazione, che sicuramente li può usare per migliorare le condizioni di tutti, ma Alberto, Giovanni, Marta non vedono una lira. E tuttavia è chiaro che anche ai singoli individui tocca una indennità per le perdite subite.

Su questo punto occorre tornare al 1968, quando girano per la valle strani individui che si fermano a parlare con la gente. Dicono loro che non avranno una lira e che è meglio se accettano quello che offrono loro. Meglio soldi subito anche se pochi che aspettare anni e anni per averne un po’ di più. Teniamo conto del clima di quella gente, ancora stravolta da una tragedia così incredibile. Alla fine molti accettano. Ma come si calcola il risarcimento per un morto?

C’è un vero e proprio prezziario, una lista di cifre in lire, che ho cercato di tradurre alla buona con il controvalore di oggi: coniuge 25 mila euro, un figlio unico 17 mila euro, al figlio minorenne per la perdita di un genitore 12mila euro, al fratello convivente 7 mila euro, al fratello non convivente 5 mila, al nipote, nonno, zio anche se convivente niente di niente. Le transazioni sono tutte legali: nessuno può avanzare contestazioni.

Ci sono situazioni limite, come quella di Vincenzo Tesa, che ha perso 7 familiari e viene rimborsato con 6 milioni, più o meno 40 mila euro attuali, una cifra ridicola soprattutto pensando che sono andate perdute, oltre agli affetti, la casa, i terreni, gli animali, lo stesso senso della vita.

Chi sono quei personaggi che girano tra Longarone ed Erto? Ho già accennato al fatto che la SADE è stata ceduta all’ENEL e quindi alla Montedison. Loro capiscono subito che di là a poco sarebbero fioccate richieste di risarcimento a centinaia e così cercano di anticipare una botta sicura, offrendo transazioni molto basse. Così la Montedison assolda un pool di avvocati, che in quel periodo fanno solo questo: girano di casa in casa proponendo soldi, pochi soldi, per pagare i tanti morti.

E poi quella povera gente semplice ha di fronte una delle più grandi aziende dello Stato e lo Stato stesso: come si fa a pensare di far causa a questi colossi? Meglio accettare quello che offrono. Il 94% degli aventi diritto prende i soldi e scompare dalla scena dei ricorrenti.

Possiamo mai giudicarli con quello che sappiamo oggi? La maggior parte ha appena cominciato a ricostruire, a crearsi una nuova vita, a fare mutui per una casa e così via. I soldi servono subito, anche per mangiare, per tirare avanti.

Solo pochi, un centinaio, resiste, aspettando i processi e i rimborsi. Sono quelli che hanno una situazione economica meno disastrata o quelli che hanno alle spalle una organizzazione, un partito, un’associazione, la parrocchia. Qualcuno dovrà attendere 40 anni per avere un po’ di più di quello che gli avvocati della Montedison gli propongono. Altri non avranno nulla perché nel frattempo sono morti o perché la loro documentazione è incompleta o ha qualche di vizio di forma. (79)

Lo schifo più totale all'ombra dello stato: le licenze

In tutto il marciume che abbiamo analizzato, il comportamento indecoroso della stampa, gli avvocati che comprano il silenzio dei disperati, oltre ovviamente alla disastrosa situazione in sé, c’è qualcosa di ancora peggiore nel dopo Vajont, qualcosa che è vomitevole e riguarda le licenze. Ecco il racconto. All’indomani del 9 ottobre, riprendere a vivere non è facile. Oltre a tutto il resto, gli abitanti hanno perso anche i loro punti di riferimento, il medico, il parroco, i carabinieri. A quelli di Erto le cose vanno anche peggio: gli tolgono perfino il paese. Vengono sparpagliati qua e là. Sono stato a visitare Vajont, dove sono stati deportati, ma quelli tornano indietro, occupano le vecchie case, anche quelle mezze diroccate, rubano la corrente all’ENEL per rimettere in piedi la comunità. Bene, Vajont è un paesino in fondo al fiume Livenza, lontanissimo dalle montagne. La sua vista ha messo anche a me una grande tristezza addosso, pensando alle montagne, ai boschi, alle valli, che gli ertani erano abituati a guardare ogni mattina appena svegli.

All’indomani del 9 ottobre, riprendere a vivere non è facile. Oltre a tutto il resto, gli abitanti hanno perso anche i loro punti di riferimento, il medico, il parroco, i carabinieri. A quelli di Erto le cose vanno anche peggio: gli tolgono perfino il paese. Vengono sparpagliati qua e là. Sono stato a visitare Vajont, dove sono stati deportati, ma quelli tornano indietro, occupano le vecchie case, anche quelle mezze diroccate, rubano la corrente all’ENEL per rimettere in piedi la comunità. Bene, Vajont è un paesino in fondo al fiume Livenza, lontanissimo dalle montagne. La sua vista ha messo anche a me una grande tristezza addosso, pensando alle montagne, ai boschi, alle valli, che gli ertani erano abituati a guardare ogni mattina appena svegli.I tre soggetti chiamati in causa dalla tragedia sono Montedison, ENEL e lo Stato. Partiamo da quest’ultimo.

Il Vajont è una grandissima opportunità, perché lassù è stata fatta tabula rasa, quindi è possibile pianificare tutto da capo, senza vincoli o piani regolatori da rispettare. Nel 1964 viene fatta una legge, la numero 357, chiamata poi Legge Vajont. Le intenzioni non sono però quelle di venire incontro ai sopravvissuti, ma quello di impegnarsi in “uno sviluppo capitalistico, in primo luogo industriale in un quadro programmatico secondo una programmazione comprensoriale dentro un disegno che puntava decisamente alla realizzazione della realtà economica e sociale e non ultimo culturale del bellunese.”

Questa frase non è mia, è di Vincenzo D’Alberto, un ricercatore, citato nel libro di Ferruccio Vendramini sul Vajont.

La legge 357 stanzia 300 milioni di lire per Erto. Italo Filippin, sindaco del paese, racconta che ne sono arrivati solo 12, il 4%. Perché?

Il trucco e l’inganno stanno nella parola comprensorio. Quanto grande è un comprensorio? Si potrebbe ragionevolmente pensare alle zone colpite, ma lo Stato ha altre idee al riguardo e nel comprensorio finiscono, com’è ovvio, le province di Belluno e di Udine, ma anche quelle di Trento, di Bolzano, di Gorizia, di Vicenza, di Treviso, di Venezia, di Trieste. Perché mai?

Perché qui possono arrivare i benefici della legge e i finanziamenti molto vantaggiosi dello Stato.

Ma, anche se sembra impossibile, c’è di peggio. Chi possedeva una licenza commerciale nell’ottobre 1963, aveva diritto ad un contributo del 20% a fondo perduto e al finanziamento del restante 80% ad un tasso molto agevolato. Inoltre non doveva pagare tasse per 10 anni. Tenete presente che è un periodo con una inflazione pazzesca e avere tassi agevolati è una vera manna.

La legge però è ancora più buona. Le licenze possono essere vendute ad altri e questi godono degli stessi vantaggi purché aprano la loro attività all’interno del comprensorio, vale a dire in quasi tutto il triveneto.

Le licenze riguardano attività di poco conto: barbieri, falegnami, gelatai, venditori ambulanti. Ecco allora una nuova ondata di personaggi invadere la valle: sono commercialisti e avvocati, questa volta mandati da imprenditori. Si presentano nelle case dei “commercianti” e offrono pochi soldi per acquistare la loro licenza. Parliamo di 50 o 100 mila lire dell’epoca. In alcuni casi si arriva ad un milione, valori ridicoli se pensate che gli imprenditori pagavano gli avvocati 5 milioni per ogni licenza che riuscivano ad arraffare.

Le licenze riguardano attività di poco conto: barbieri, falegnami, gelatai, venditori ambulanti. Ecco allora una nuova ondata di personaggi invadere la valle: sono commercialisti e avvocati, questa volta mandati da imprenditori. Si presentano nelle case dei “commercianti” e offrono pochi soldi per acquistare la loro licenza. Parliamo di 50 o 100 mila lire dell’epoca. In alcuni casi si arriva ad un milione, valori ridicoli se pensate che gli imprenditori pagavano gli avvocati 5 milioni per ogni licenza che riuscivano ad arraffare.I valligiani non sanno a cosa stanno rinunciando, probabilmente quasi nessuno sa di quella legge del 1964, del comprensorio e di tutto il resto. Le transazioni sono tutte documentate, scritte nero su bianco e pubbliche. Voglio fare qualche esempio perché si capisca cosa è successo.

Giacomo Solari, commerciante di legname di Longarone, vende la licenza alle Industrie Meccaniche di Alano di Piave, che a Sud di Feltre aprono una fonderia, che ottiene un miliardo e 125 milioni di lire per la riattivazione;

Fedele Olivotto è il calzolaio del paese e vende la licenza alla “Tegola Inglese”, aperta nel 1966 a Trichiana, vicino a Belluno, che riceve 200 milioni di finanziamento;

Agostino e Leonardo De Mas hanno una segheria e vendono la licenza alle “Cartiere di Verona”, che aprono a Santa Giustina a Sud di Belluno, ricevendo una sovvenzione di 3 miliardi;

Quella più conosciuta riguarda gli eredi del calzolaio Marco Celso, morto il 9 ottobre. Vendono la licenza alla Zanussi, fabbrica di compressori, che ottiene 3 miliardi per riattivare il centro di Mel, vicino a Belluno.

Sono solo pochi esempi dei moltissimi che si potrebbero fare e che sono tutti documentati.

Quello che si deduce è che lo scopo della legge è proprio quello di favorire lo sviluppo industriale in una zona rurale, che è rimasta forse un pochino indietro rispetto al resto del Nord Italia e il Vajont è un'occasione troppo ghiotta per non approfittarne. Le emergenze ai bisogni della gente sono soltanto un fastidio. Tutto questo avviene all'ombra di una legge dello stato. Possiamo essere schifati fino al vomito, ma non c'è nessun illecito, è tutto perfettamente in regola.

Ma non tutto fila liscio. Nonostante l’ampia libertà d’azione offerta dalla legge, qualcuno vuole fare il furbo e prendere una scorciatoia. É, ancora una volta, Tina Merlin, a raccontare i fatti.

Nel 1980 si celebra un processo contro 14 individui. A Erto c’è un geometra, Arturo Zambon, che raccoglie e dà il via libera alle pratiche sulle licenze: non è dunque un problema intercettarle. A Pordenone il commercialista Aldo Romanet (che sarà coinvolto anche nel caso Roberto Calvi) istruisce le pratiche e le invia al notaio Diomede Fortuna, che a sua volta le legalizza. Da qui con tutti i timbri a posto vengono spedite alla commissione provinciale di Udine, dove un altro componente della banda, il segretario Pier Luigi Manfredi le sottopone, con una insolita velocità, all’approvazione della commissione, il cui presidente Vinicio Tumente non trova niente di strano in tutto questo, anche perché quelli che presentano le pratiche sono tutti suoi buoni amici.

Ma le licenze sono tutte false. Le nuove industrie sono in realtà villaggi turistici e condomini. E Tina Merlin scrive che si tratta di una organizzazione di stampo mafioso, che ha addentellati fin dentro il ministero dei lavori pubblici. Queste finte attività rastrellano molti miliardi di lire di allora allo Stato, denaro che poi viene inviato in conti correnti dalle intestazioni più fantasiose in banche svizzere. In quel periodo portare capitali all’estero è un grave reato.

Il processo porta a pene molto lievi, probabilmente anche perché i giudici si rendono conto che dietro questi personaggi c’è qualcosa di molto più grosso e con ogni probabilità inattaccabile. Un testimone svizzero non si presenta al processo, dicendo che è stato minacciato di morte se lo avesse fatto.

Come si vede il Vajont è sì una frana che spazza via paesi e vite, ma è anche lo specchio di uno stato brutto sporco e cattivo, che ha reso quella tragedia ancora più tragica con le porcherie combinate nel cosiddetto "dopo – Vajont".

Chiudo con un ricordo personale: nelle giornate che ho passato ad Erto, ho incontrato i pochi superstiti rimasti. Già allora, vent’anni fa, dicevano che potevano starci dentro una corriera. Ricordo benissimo che, travolti dai ricordi, ti guardavano con occhi lucidi, ma ti dicevano con voce ferma “io non li perdonerò mai”.

Conclusione

Termina qui questa storia sul Vajont. Non è tutto, lo so benissimo. CI sono moltissimi testi che parlano anche solo di una parte della vicenda, ad esempio del progetto Grande Vajont, del ruolo di Tina Merlin, del comportamento della commissione di controllo. Come detto all’inizio ho cercato di raccogliere una storia consistente, che faccia capire a chi non si è mai avvicinato a questo tema, come sono andate le cose. Se non volete leggere dei libri, consiglio vivamente di guardare il pezzo teatrale di Marco Paolini e anche il film di Martinelli. Alla fine ne saprete sicuramente di più.Io mi fermo qui e lascio lo spazio alle vostre riflessioni.